Patrice, omone dai capelli bianchi, scrive due poesie al giorno, la pila di cartelle ammassate sulla scrivania ne conta 8.000, ma, disastro, la sua macchina da scrivere non funziona più. Si apre così il terzo atto della sinfonia per pazienti psichiatrici inaugurata da Nicolas Philibert con Sull’Adamant - Dove l’impossibile diventa possibile, piattaforma galleggiante sulla Senna, luogo di ritrovo e d’accoglienza per persone a disagio nella società “normale”. Secondo titolo sull’argomento: Averroès & Rosa Parks (2024), girato dentro una struttura ospedaliera. E infine, a chiudere il trittico, l’incursione in casa dei “folli” di certi assistenti tuttofare, chiamati l’Orchestra, che aggiustano cose e persone, nel senso di un affettuoso intrattenimento, di conversazioni allusive e metaforiche, tanto per comunicare gioia, e alleviare sofferenza e angoscia.

Qualcuno finalmente sta a sentire Muriel, confinata nella sua stanzuccia, sola, impaurita dal silenzio e da quelle pareti bianche - il cinema non le piace perché è troppo buio - e soprattutto dalla rottura del lettore di cd. Offre cioccolatini agli assistenti l’imponente signora, e allunga la scatola nel fuoricampo verso Nicolas che riprende le visite, dopo un lungo avvicinamento ai protagonisti. Il documentarista francese incantò il Festival dei Popoli nel 1992 con Nel paese dei sordi (primo premio a Firenze e molti altri riconoscimenti internazionali), incontro ravvicinato con piccoli e grandi che volteggiano le dita nei segni di un linguaggio muto. Seguì dieci anni dopo Essere e avere, in una scuola elementare, un po’ alla maniera di Frederick Wiseman. Negli ultimi anni Philibert ha accelerato il lavoro sperimentale sul concetto di realtà. Qual è la differenza con il “reale”? «Usare il termine reale al posto di realtà significa presupporre un trauma, una mancanza, l’avvento di qualcosa di inquietante...».

Alessandro Cappabianca ci ha lasciato le sue parole sul perturbante, qualcosa che non può essere raccontato. La realtà è troppo poco per dire la verità, e allora il “reale” si incarica di mettere in forma gli avvenimenti. L’essenza del fatto passa attraverso l’inverosimile. Patrice e Muriel “recitano” se stessi come anche Yvan e Gad, il pianista e il coinquilino, immersi in una soffusa catatonia (i medici prescrivono farmaci anche a chi vive all’esterno dell’ospedale), davanti ai loro benefattori alle prese, questa volta, con una stampante capricciosa. Per ultimo arriva il più creativo, Frédéric, pittore e disegnatore, fiero della bocciatura della scuola d’arte, che lo ha spinto verso il fumetto. La sua luminosa casa parigina è un atelier, una galleria d’arte affollata di quadri, bozzetti, riviste, tele, libri, e se il volume di Jean Cocteau frana all’improvviso, lui lo ferma con l’Odissea. L’ingombro di materiali è tale che non si passa più nei corridoi, e allora gli angeli tuttofare gli consigliano di metterli in cantina. Ignorava di averne una. La macchina da scrivere e altri disastri chiude in leggerezza la trilogia a tema psichiatrico, e al contrario di Titicut Follies mette l’accento sulla pratica dell’amore dispensato al di là dell’elettroshock e degli psicofarmaci.

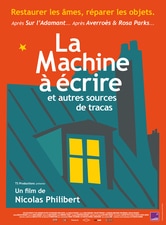

Il film

La macchina da scrivere e altri disastri

Documentario - Francia 2024 - durata 72’

Titolo originale: La machine à écrire et autres sources de tracas

Regia: Nicolas Philibert

Non ci sono commenti.

Ultimi commenti Segui questa conversazione

Commenta