Mostra del cinema di Venezia 2025

Il TotoLeone di Film Tv

PEDRO ARMOCIDA

Vorrei vincesse Silent Friend di Ildikó Enyedi

Vincerà Father Mother Sister Brother di Jim Jarmusch

EDDIE BERTOZZI

Vorrei vincesse Silent Friend di Ildikó Enyedi

Vincerà The Voice of Hind Rajab di Kaouther Ben Hania

MATTEO BONFIGLIOLI

Vorrei vincesse A pied d’œuvre di Valérie Donzelli ex aequo The Voice of Hind Rajab di Kaouther Ben Hania

Vincerà The Voice of Hind Rajab di Kaouther Ben Hania

MASSIMO CAUSO

Vorrei vincesse Silent Friend di Ildikó Enyedi

Vincerà The Voice of Hind Rajab di Kaouther Ben Hania

MARIA SOLE COLOMBO

Vorrei vincesse The Testament of Ann Lee di Mona Fastvold

Vincerà The Voice of Hind Rajab di Kaouther Ben Hania

ADRIANO DE GRANDIS

Vorrei vincesse No Other Choice di Park Chan-wook

Vincerà The Voice of Hind Rajab di Kaouther Ben Hania

SIMONE EMILIANI

Vorrei vincesse A House of Dynamite di Kathryn Bigelow

Vincerà The Voice of Hind Rajab di Kaouther Ben Hania

ILARIA FEOLE

Vorrei vincesse Father Mother Sister Brother di Jim Jarmusch

Vincerà The Voice of Hind Rajab di Kaouther Ben Hania

MARCO GROSOLI

Vorrei vincesse Il mago del Cremlino di Olivier Assayas

Vincerà The Voice of Hind Rajab di Kaouther Ben Hania

ROBERTO MANASSERO

Vorrei vincesse Silent Friend di Ildikó Enyedi

Vincerà The Voice of Hind Rajab di Kaouther Ben Hania

GIONA A. NAZZARO

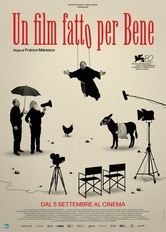

Vorrei vincesse Un film fatto per Bene di Franco Maresco

Vincerà The Voice of Hind Rajab di Kaouther Ben Hania

LUCA PACILIO

Vorrei vincesse L’Étranger di François Ozon

Vincerà The Voice of Hind Rajab di Kaouther Ben Hania

GIULIO SANGIORGIO

Vorrei vincesse L’Étranger di François Ozon

Vincerà The Voice of Hind Rajab di Kaouther Ben Hania

CARLO VALERI

Vorrei vincesse Silent Friend di Ildikó Enyedi

Vincerà The Voice of Hind Rajab di Kaouther Ben Hania

Accreditati Community di Film Tv

ALAN SMITHEE

Vorrei vincesse Un film fatto per Bene di Franco Maresco

Vincerà The Voice of Hind Rajab di Kaouther Ben Hania

EIGHTANDHALF

Vorrei vincesse Il mago del Cremlino di Olivier Assayas

Vincerà The Smashing Machine di Benny Safdie

PORT CROS

Vorrei vincesse La grazia di Paolo Sorrentino

Vincerà The Voice of Hind Rajab di Kaouther Ben Hania

Le recensioni dei film in concorso

27 agosto

La grazia

di Paolo Sorrentino

Un uomo e la sua stanza (o meglio: le sue stanze). A Paolo Sorrentino basta poco per dare corpo a un ritratto dell’artista confinato nel perimetro del suo notevolissimo talento che tenta in tutti i modi di entrare in contatto con il mondo evitando, però, di affrontarlo direttamente. Kafka sosteneva che il mondo risponde solo alle domande che gli sono poste direttamente. E Mariano De Santis (interpretato da Toni Servillo con un’audacia umile per la quale ormai bisogna inventare nuovissimi superlativi), Presidente della Repubblica cui mancano sei mesi alla pensione, tenta di trovare le parole per porre le domande giuste. La traccia del disegno di legge sul fine vita è solo una traccia che il regista, libero di intrecciare la sua sceneggiatura con le immagini filmate dalla sempre sorprendente Daria D’Antonio, usa con sottigliezza evitando le buche più dure dell’analogia. La distanza fra i libri, con i loro capitoli e paragrafi e il caos della vita che ribolle indifferente, chiedendoci di prendere decisioni anche quando vorremmo concederci un altro momento di riflessione, è colta con tenerezza da Sorrentino (basti pensare ai momenti finali del ritorno del Presidente a casa) cui fa da corollario una dolcezza inedita nel dare corpo alla malinconia della fine. Sorrentino con il suo esistenzialismo mediterraneo coglie il rapporto fra l’esercizio di una funzione e il potere che ne deriva, incarnandolo in traiettorie e spazi che si configurano come labirinti piranesiani di un cuore in autunno che si nega dietro la maschera di un’immobilità quasi nipponica. Un’opera maggiore nella traiettoria sorrentiniana.

Giona A. Nazzaro, voto: 8

28 agosto

Orphan

di Laszlo Nemes

Il figlio di Saul si chiudeva con un bambino – un uomo di domani – che correva libero in un prato mentre fuoricampo si sentiva l’esecuzione dei prigionieri in fuga dalle SS. Un bambino è anche il protagonista del nuovo film di Nemes, Orphan, ispirato alla storia del padre del regista, ed è forse un rimando a quella figura: piccolo orfano di guerra nei primi minuti e poi dodicenne nel resto del racconto, a Budapest nel 1957, pochi mesi dopo la rivoluzione soffocata dai sovietici. La sua soggettiva incorniciata di nero apre il film ed è subito replicata da un’immagine analoga (la soggettiva da una serratura), ma senza corpo. Il film, del resto, ruota attorno a un’assenza, quella del padre del ragazzino, mai tornato dai campi, idealizzato dal figlio e non più atteso dalla madre. Ma se invece il padre fosse un altro, e l’uomo che dal nulla arriva nella vita del protagonista un corpo l’avesse, e pure grosso e violento, cosa ne sarebbe dei sogni del ragazzo, che naturalmente sono anche i sogni di una nazione colta nel suo “anno zero”? Nemes usa il suo stile plumbeo e immersivo, per quanto meno virtuoso che in passato, e il suo film pare bloccato in un passato traumatico che inevitabilmente diventa il sintomo del nostro presente. Un presente in cui la consapevolezza della complessità dei processi storici ha portato a una sostanziale immobilità, a un movimento circolare (nel finale c’è una ruota panoramica) che lascia tutto al suo posto e suggerisce l’idea che il bambino del secolo non è più in fuga (I 400 colpi), non è più vittima sacrificale (Germania anno zero), ed è sia innocente, sia colpevole, tanto figlio quanto orfano.

Roberto Manassero, voto: 8

Bugonia

di Yorgos Lanthimos

Facile irridere rettiliani, terrapiattisti e teorie del complotto varie. Più difficile riconoscere e articolare quali siano i realissimi conflitti sociali di cui esse sono la risposta pacchianamente sbagliata. Presa in prestito dal coreano Save the Green Planet del 2003, ma su un registro diametralmente opposto (urlato e sbracato quello, misurato al millimetro questo), questa storia di rapimento della CEO di una corporation chimico-agroalimentare-farmaceutica da parte di un redneck (della Georgia) che la crede un’emissaria imperiale venuta da Andromeda per sterminare l’umanità viene raccontata facendo passare il rapitore per un folle certo, ma non solo un folle. Come? Lavorando di fino con la biomeccanica attoriale di Jesse Plemons ed Emma Stone: a questo serve il fuoriclasse Lanthimos, il quale con la sua direzione di precisione pressoché musicale (che allenta il ritmo per farci entrare nel mondo, patologico solo fino a un certo punto, del protagonista) dà sostanza a un disegno concettuale dietro a cui è riconoscibile il produttore Ari Aster. Come al solito, Lanthimos flirta col riduzionismo darwiniano (tutto è riducibile a cause ed effetti psico-biologici, ed è dunque aperto alla indiscriminata manipolazione da parte del più forte) per poi abbandonarlo constatando che non siamo mai prigionieri della fantasia ideologica quanto quando crediamo che al di là di quel riduzionismo non ci sia nulla. Ciò che accomuna sottoproletario e CEO è una medesima cecità davanti al fatto che umanità e negazione dell’umanità coincidono: sorgente di entrambe è quel virus venuto da chissà dove (Andromeda?) che chiamiamo “linguaggio”.

Marco Grosoli, voto: 8

Jay Kelly

di Noah Baumbach

C’è un momento, alla fine di questo 13° lungo di fiction di Baumbach (il quarto realizzato per Netflix), in cui il super divo Jay Kelly - una star del cinema all’incirca del calibro di George Clooney, interpretata, appunto, da George Clooney - vede sullo schermo di un festival, insieme agli spettatori, il classico rullo celebrativo di spezzoni dei suoi film. Il montaggio è composto da veri film interpretati da Clooney in quarant’anni di carriera, e il controcampo sul volto commosso del divo è l’unico momento di autentico e interessante cortocircuito di un film che, per il resto, pare arrancare tra siparietti posticci. Jay Kelly è una celebrità incapace di conoscersi, uno che - come suggerisce la citazione di Sylvia Plath in esergo - pur di non essere se stesso ha scelto di essere chiunque altro (dunque: nessuno) e che per una serie di eventi ad alto impatto emotivo vede la patina anestetizzata della sua vita andare in pezzi. Ne scaturisce uno sgangherato (narrativamente e logisticamente) viaggio in Italia a bordo di un treno regionale che mette in fila tutti i più logori stereotipi sulla rappresentazione del Belpaese nello sguardo hollywoodiano; una sorta di 8 1/2 col divo al posto dell’autore in crisi, la cui estenuata somiglianza con un lungo spot Nespresso non si capisce quanto sia acuta operazione critica o solo lo scivolone di un regista altrove ben più interessante. Non la migliore prova di Clooney, sfibrato da insistenti primi piani e dall’ovvietà del meta-ruolo; a brillare, piuttosto, è il devoto e irriducibile agente incarnato da un grande Adam Sandler, a sorpresa il fulcro emotivo del film e di gran lunga il migliore in campo.

Ilaria Feole, voto: 5

29 agosto

À pied d’œuvre

di Valérie Donzelli

Paul ha deciso di essere uno scrittore: non è solo un mestiere, è una questione identitaria. Per questo, quando la casa editrice gli comunica seccamente che i suoi libri non vendono abbastanza e che non gli forniranno ulteriori anticipi per il malinconico romanzo autobiografico su cui sta lavorando, lui non si arrende e si iscrive su una piattaforma dove ci si offre per lavoretti manuali. Vince chi si vende al prezzo più basso, chiedendo risibili manciate di euro per sgomberare cantine o potare arbusti, in una gara al ribasso umiliante e spietata. Neo divorziato, circondato dall’astio e dall’incomprensione dei familiari che lo vedono sprofondare nell’indigenza, Paul non demorde, perché questo sistema di semi-schiavismo organizzato gli consente di ritagliarsi qualche ora ogni giorno per l’attività che fa di lui la persona che sa di essere: la scrittura. Donzelli adatta il romanzo autobiografico di Franck Courtes, dando forma febbrile ma mai disperata alla cocciutaggine del suo protagonista e tenendosi in delicato equilibrio fra dramma e commedia (Joe le taxi come ironica colonna sonora nel momento in cui Paul si improvvisa autista di Uber), confezionando il ritratto di un individuo pervicacemente e un po’ provocatoriamente fuori dalle regole della società contemporanea che dialoga bene col film coevo di un’altra regista francese, Ari di Leonor Serraille. Uno sguardo anomalo e inedito sulla gig economy e sulle derive del mondo del lavoro, la cui mostruosità (da tutti accettata come parte del gioco) stride con l’impassibile pacatezza di Paul (Bastien Bouillon), antieroe tra Sisifo e Bartleby di un film limpidamente politico.

Ilaria Feole, voto: 7

No Other Choice

di Park Chan-wook

Liberissimo adattamento di The Ax di Donald E. Westlake, già portato al cinema in Cacciatore di teste di Costa-Gavras, il dodicesimo lungometraggio del regista della Trilogia della vendetta racconta la parabola di un ingegnere che, dopo 25 anni nell’industria della carta (e sapete quanto stia a cuore a noi, la carta), viene lasciato a casa a causa di un passaggio di proprietà agli americani. Che fare, dunque, per mantenere lo status sociale acquisito, l’antica casa di famiglia ricomprata con fatica, il talento per il violoncello della figlia autistica che le garantisca un dopo-di-noi? Facile: uccidere. Non un solo candidato, ma - previa ricerca - tutti i possibili profili di concorrenti all’unico posto disponibile sul mercato. No Other Choice. Così, come a portare al parossismo il cuore politico di Parasite (lo spostamento da lotta di classe a lotta nella classe), il cinema barocco, musicale e post-tutto di Park informa l’ossessione sconfortata e demente del suo protagonista (l’habitué di Kim Jee-woon Lee Byung-hun) in scenette dell’assurdo, in vis à vis tra pari che sono confessionali tra stupidi poveri cristi (consumati dal lavoro o dalla sua assenza). Una tragicommedia nera e grottesca, assemblata con uno sguardo tanto lucido, determinista e rassegnato da poter concedersi di pensare all’elzeviro stilistico, alla calligrafia che sfocia nella caricatura, all’omicidio come arte surrealista. E mentre i personaggi femminili provano a far uscire i maschietti in guerra dalla propria ideologia, quello che chiamano progresso fa il proprio corso, indifferente. L’AI è dietro l’angolo. Come a dire che il dopo-di-noi è alle porte, sì, ma per tutti.

Giulio Sangiorgio, voto: 7

30 agosto

Sotto le nuvole

di Gianfranco Rosi

A Napoli la terra trema. E Gianfranco Rosi ne coglie il battito. Come nell’incompreso Notturno (l’ultimo film sul Medio Oriente prima dei Patti d’Abramo trumpiani) Rosi s’immerge letteralmente nella materia viva di un luogo esplorandone i perimetri e le profondità. Con la sua strategia del raccontare a cerchi concentrici, Rosi si avvicina progressivamente a ciò che non può essere detto, lasciando aperte le piste che lo conducono sino alle ultimissime immagini fra le correnti del mare dove (forse) si origina il tremore della Terra. Un film profondamente commosso quello di Rosi, che inizia sul filo della paura e del terrore provocato dalle scosse del bradisismo, con le telefonate al centralino dei vigili del fuoco. E poi prosegue lungo le rotte dei tombaroli per giungere agli archeologi nipponici che tentano di riportare alla luce frammenti di passato. Rosi, lavorando i tasselli del suo mosaico, è come se rivelasse il suo lavoro cinematografico: utilizzare materiali dimenticati, e rimetterli insieme, secondo connessioni lontane (o invisibili) per provare a incantare nuovamente il mondo. Napoli, in questo senso, è come una fine del mondo aurorale, una fine contenuta in un possibile inizio. Come altro dar senso dell’anziano lettore di Victor Hugo attorniato da ragazzini che lo ammirano per il semplice fatto che legge un libro... lungo? È in questi gesti di pura resistenza umana, addirittura rosselliniana, che si cela il magistero umanista di Gianfranco Rosi, uomo di cinema che continua a lavorare la materia viva delle cose per porsi delle domande sulle residue possibilità del cinema.

Giona A. Nazzaro, voto: 8

Frankenstein

di Guillermo del Toro

Progetto inseguito da Del Toro per anni, il suo Frankenstein (infine realizzato per Netflix) è una favola nera e follemente romantica, in cui il Victor Frankenstein di Oscar Isaac, con boccoli ribelli e vistosi completi da dandy, è più simile a un artista capriccioso e umorale che a uno scienziato pazzo. «Perché non parli?» è infatti l’accusa che rivolge, furente, alla sua Creatura dall’intelletto apparentemente carente, come fosse Michelangelo davanti al suo Mosè, e il “mostro” ha in effetti l’aspetto levigato e marmoreo di una scultura, nel design ispirato alle illustrazioni di Bernie Wrightson. Il fisico statuario di Jacob Elordi (che ha sostituito Andrew Garfield a poche settimane dall’inizio delle riprese), coi suoi quasi due metri d’altezza, si rivela perfetto per dar vita a una Creatura originale e struggente, una via di mezzo tra i titani di L’attacco dei giganti e una principessa Disney circondata di animaletti complici (in sequenze che sembrano l’estensione della celebre scena con la bimba dei fiori nel Frankenstein di James Whale) e protagonista di una storia d’amore molto vicina a La forma dell’acqua. Che il vero mostro sia proprio Victor, creatore (o content creator? La sua Creatura nasce capace di ripetere ad libitum solo il suo nome, come fosse marchiato da un brand) egocentrico e incapace d’empatia, restano pochi dubbi, prima ancora che un personaggio metta in parole il concetto. La poetica di Del Toro, cantore della purezza di emarginati e diversi, pur mantenendo una certa fedeltà al romanzo di Shelley trasforma la Creatura, nel finale catartico (e a suo modo lieto), in un vero e proprio supereroe: e se questa non fosse stata che una origin story?

Ilaria Feole, voto: 7

31 agosto

Il mago del Cremlino

di Olivier Assayas

Tratto dall’esordio letterario del politologo Giuliano da Empoli, caso editoriale in Francia e non in Italia, Il mago del Cremlino appartiene al filone politico e commerciale del cinema di Assayas, come la miniserie Carlos, sul celebre terrorista anni ’70, e il brutto Wasp Network, sulle spie cubane negli anni ’90. Di quei due lavori è una sorta di precipitato, non abbastanza ampio ed equilibrato come forse un’altra miniserie avrebbe potuto essere, ma con la potenza espressiva e la lucidità di scrittura del grande cinema, capace di eludere almeno in parte i limiti della produzione internazionale (primo fra tutti l’uso della lingua inglese). Il tema è noto: il mago del titolo è una figura di fantasia chiamata Vadim Baranov (Paul Dano) ispirata a Vladislav Surkov, ex produttore televisivo diventato principale consigliere di Putin e responsabile della sua ascesa politica. Partendo dal crollo dell’Urss, passando per la folle Russia anni ’90 di El’cin e degli oligarchi per arrivare alla nomina Primo ministro nel 1999 dell’ex direttore dell’FSB (un mimetico Jude Law) e percorrendo la sua era fino ai giorni nostri, il film, scritto da Assayas con Emmanuel Carrère (e si vede, perché oltre alla fedeltà al testo di partenza nei dialoghi c’è una lapidaria capacità di sintesi), diventa una fenomenale lezione di storia contemporanea che fa capire cosa è e cosa è sempre stata la Russia. Non un mostro e nemmeno il male assoluto, ma una nazione (un’illusione, come dice la compagna di Vadim interpretata da Alicia Vikander) che si percepisce in costante necessità di sopravvivere, e dunque condannata, come dice Vadim di sé, «a vivere nel futuro».

Roberto Manassero, voto: 7

Father Mother Sister Brother

di Jim Jarmusch

Tre appartamenti, tre coppie di fratelli/sorelle, tre visite (non spontanee) ai genitori. Si beve tè e caffè (ma soprattutto tanta acqua) e si raccontano molte bugie, quasi tutte bianche, infinite variazioni sul tema del bisogno di sfuggire alla fatidica domanda: «Come stai?», come nel cinema (così lontano ma così vicino) di Hong Sang-soo. Imbarazzo, silenzi, i viaggi in macchina di andata e ritorno, la sensazione di non poter mai davvero conoscere i propri genitori. Jarmusch torna al film a episodi, come in Taxisti di notte e Coffee & Cigarettes, e torna a esplorare la fragilità e l’assurdità dei legami familiari, come in Stranger Than Paradise e Broken Flowers, usando l’espediente della visita per far collidere mondi privati: i vialetti, i divani, gli oggetti, ogni singolo dettaglio (produce Saint-Laurent, e anche i vestiti dei personaggi sono “parlanti”) è parte di un cordone ombelicale mai reciso, che ci si trovi negli Usa, a Dublino o a Parigi. Con una precisione magistrale nell’orchestrare battute e (soprattutto) non detti, e un cast fenomenale (su cui svetta il vecchio sodale Tom Waits), Jarmusch costruisce un ironico e struggente gioco di rimandi interni, usando l’ultimo, bellissimo episodio (in cui si visita un appartamento vuoto, dopo la morte di entrambi i genitori) come catartica sintesi di quel senso di caducità che aleggia sui due precedenti. Nelle case di madri e padri che non sanno o non vogliono conoscerci il tempo sembra fermarsi in rituali posticci e confortanti, nella rassicurante recita dell’accudimento reciproco; fuori, la vita continua, i giovani skater sfrecciano e hanno tutto il tempo del mondo. Un film di limpida e minimale bellezza.

Ilaria Feole, voto: 8

1° settembre

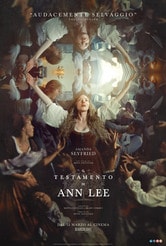

The Testament of Ann Lee

di Mona Fastvold

Cristo tornerà, e sarà donna: come può Dio essere di un genere ed escludere l’altro? A pensarlo erano i quaccheri “shaker”, la cui profetessa Ann Lee il film segue lungo il Settecento da Manchester al Nordamerica, nel suo tentativo di fondare una nuova comunità utopica. Fastvold rinuncia a qualunque distanza e si immerge nella ricostruzione storica (di imponente estensione e puntiglioso dettaglio materico-luminoso) per riportare Lee, semplicemente, davanti a noi nel presente, rendendola viva e plausibile anche con i suoi lati oggi meno digeribili, come la prescrizione della castità. D’altro canto, con un approccio alla vita, alla religione e al lavoro innocentemente quanto intensamente sensuale come il suo, che bisogno c’è del sesso? Il musical in cui The Testament of Ann Lee spesso digrada fa della leader non un fenomeno da leggere più o meno criticamente, ma il catalizzatore di un rapporto col corpo umano da cima a fondo estatico: i vorticosi gesti ricorsivi dei fedeli, invasi da Dio e protesi verso il mondo, nulla hanno di geometrico, di spigoloso, di coreografia hollywoodiana, e tutto di una spiritualità vista come intimità con le fibre della carne fino a lasciarne prolungare le vibrazioni nella produzione, nella costruzione del paradiso in terra secondo un’armonia spontanea, informale. La religione come artigianato, l’artigianato come religione. La vita non è un arco drammatico: persino i traumi, le persecuzioni violente, l’imminente guerra e le accuse di stregoneria fanno male, sì, ma tutto passa e si trasfigura in ritornello, perché il tempo è nulla, l’apertura verso l’infinita ricchezza del presente è tutto.

Marco Grosoli, voto: 8

The Smashing Machine

di Benny Safdie

L’esordio in solitaria di Benny Safdie dietro la macchina da presa (mentre del fratello Josh aspettiamo Marty Supreme) è il racconto biografico di Mark Kerr, pioniere dell’MMA, sport d’arti marziali miste. Una storia che il Nostro riprende rinnovando il taglio del suo (del loro) paradossale iperrealismo drogato e alterato. Come? Allentando, slittando, sformando, il corpo-icona di Dwayne Johnson con aggiustamenti prostetici (tre ore di trucco al giorno), l’aura hollywoodiana dei suoi attori (con il protagonista c’è Emily Blunt) stampata su desueta pellicola 16mm, un immaginario obliquo con cast in cui grandi nomi del cinema stanno accanto a veri lottatori d’oggi che ne interpretano altrettanti del passato. E l’iter abituale del genere sportivo confermato e, poi, frustrato, ridimensionato, rieducato. Perché la parabola di Kerr è sì un racconto che segue incontro dopo incontro la lotta per il successo del suo protagonista (con tanto di montage degli allenamenti, come genere vuole), è sì una storia di addiction di un uomo ossessionato dal suo piccolo punto di vista tanto da ammalarsi, ammalare il suo rapporto di coppia e il suo intorno (come sempre nei Safdie), ma è soprattutto un’opera che sottrae l’ideologia del film sportivo da un lato alle dinamiche eroistiche e dall’altro a quelle martirologiche (à la The Wrestler). Spoglia dal doping dello spettacolo la biografia del lottatore, la dinamica del riscatto dall’ideologia vincente-per-forza dell’american dream. E sceglie, infine, il reale al realismo l’uomo che fa la spesa come tutti al posto del simbolo di alcunché. Il vincitore è chi accetta (anche se non necessariamente conosce) se stesso: un sintomo perfetto di tempi insieme fortunatamente inclusivi ma anche rassegnati e impotenti.

Giulio Sangiorgio, voto: 7

2 settembre

A House of Dynamite

di Kathryn Bigelow

Nella casa piena di dinamite che è diventata la geopolitica a quasi quarant’anni dalla fine della Guerra fredda, quando la fine arriverà probabilmente non sapremo chi l’ha innescata, né perché. I piani strategici per la fine del mondo sono scritti su fogli plastificati come il menù di una tavola calda: solo che per scegliere cosa ordinare c’è molto meno tempo, e il potente thriller corale che segna il ritorno di Kathryn Bigelow alla regia (per Netflix) è costellato di battute tanto enfatiche quanto efficaci nel riassumere i paradossi della situazione. Si tratta di «colpire un proiettile con un altro proiettile», e in fondo è come «tirare una monetina»: questo è il livello di incertezza sul successo dei missili che dovrebbero distruggere la testata nucleare straniera indirizzata su Chicago. Gli stessi fatidici 18 minuti - quelli che mancano all’impatto, durante i quali il DEFCON, ovvero lo stato d’allerta delle forze armate Usa, sale da 4 a 1 - si ripetono nel film da differenti punti di vista, in un meccanismo di tensione orchestrato con perizia e montato magistralmente da Kirk Baxter (braccio destro di Fincher). La ripetizione del medesimo lasso di tempo dipana a estuario gli agenti in gioco in quello che è il principio di una guerra nucleare (al copione il Noah Oppenheim di Jackie: anche qui la Storia si decide in stanze chiuse), con dovizia di tecnicismi e non senza pennellate satiriche: una delle esperte viene chiamata mentre si trova alla rievocazione della battaglia di Gettysburg; il presidente (popolare come Obama e impreparato come Trump: un mix fatale) è informato dei fatti durante l’evento in una scuola pubblica, proprio come Bush Jr. per l’11 settembre.

Ilaria Feole, voto: 8

L’étranger

di François Ozon

Probabilmente è vero che Lo straniero di Camus è impossibile da trasporre in immagini. L’aveva capito Visconti, che rimase insoddisfatto della sua versione, e lo sapeva Ozon prima di farne un nuovo adattamento, rispettandolo alla lettera e provandovi a scorgervi la natura del cinema stesso. Nel Mito di Sisifo Camus ha scritto che se il mondo fosse chiaro l’arte non potrebbe esistere, e il cinema, prima e soprattutto dopo l’esistenzialismo, ha compreso da qui la sua essenza. Assurdo non è l’uomo, e nemmeno la realtà, ha scritto ancora Camus, ma il loro incontro. La superficie patinata dell’Ètranger, con il suo bianco e nero, la sua recitazione trattenuta, il suo incedere pacato, è come la superficie del testo di partenza, che è netta, secca: è la consapevolezza immediata, non intellettualizzata, che il suo protagonista Meursault (un Benjamin Voisin fin troppo strafottente) ha di vivere in un mondo disabitato. Ozon non cambia tono al film, ma v’inserisce delle crepe, dei particolari che, come Meursault sulla spiaggia di Algeri dove uccide senza ragione un ragazzo arabo, distruggono «l’equilibrio del giorno». Il rifiuto del cibo di fronte alla bara della madre e poi mangiato in diverse altre occasioni; lo sguardo forse desiderante alla vittima prima di ucciderla; la luce del sole che acceca e il buio del confronto in prigione col prete... Dettagli (le sigarette, il caffelatte, il film comico al cinema) già del romanzo, ma che nel film racchiudono la realtà rappresentata. Se il cinema opera per simboli e opposizioni, Ozon ne coglie la scintilla creativa e insieme l’inespressività, fermandosi per impotenza (e consapevolezza) a un passo da Bresson, e da Camus stesso.

Roberto Manassero, voto: 8

3 settembre

Duse

di Pietro Marcello

L’attraversamento di un secolo e di un mondo: la parabola della Duse è il segno dell’immolazione di una voce fra le pieghe della Storia dove terminano le illusioni dell’800. Il film di Marcello fa della materia della pellicola la possibilità di una verifica della tenuta della Storia. Cosa e come raccontare, quando i pezzi rifiutano di stare insieme e di offrirsi a una lettura unitaria? Se Jodice in Il cattivo poeta tentava di raccontare un uomo, il quale si ostina a tenere politicamente coeso un mondo che delle sue parole si era nutrito per poi isolarlo, Marcello racconta il crepuscolo del “bello” inteso come argine al disastro. Il “bello”, la nozione che dagli ellenisti in avanti diventa elemento identitario e di classe dell’Europa, si rivela illusione e, quindi, paradossalmente, perversamente, la scena ideale per la Duse dove danzare un’ultima volta sulle rovine del (suo) mondo e di quello futuro (non a caso il film inizia in trincea e finisce sull’acqua). Marcello, materialista eretico, vede nella ricerca della bellezza il peccato originale della borghesia, e ne usa i frammenti per evidenziare perché quell’illusione fosse destinata al fallimento. Nella prestazione sublime di Valeria Bruni Tedeschi il disegno del film s’incarna con una accuratezza devastante. La prova attoriale della protagonista, di perfezione sconcertante, s’erge a segno del progetto autoriale. Il rifiuto di cedere all’inevitabile avanzare della storia è celebrato nella gloria di una sconfitta senza redenzione, dalla bellezza indicibile; il punto esatto in cui il regista e la sua interprete toccano uno sconcertante diapason.

Giona A. Nazzaro, voto: 9

The Voice of Hind Rajab

di Kaouther Ben Hania

Il 29 gennaio 2024, Hind Rajab, sei anni, muore sotto il fuoco dell’esercito israeliano. Viene uccisa tra le macerie di un’automobile colpita da oltre 300 proiettili, dopo avere passato ore nell’abitacolo, circondata dai cadaveri dei familiari, implorando al telefono un salvataggio della Mezzaluna Rossa. La registrazione delle chiamate, cioè la voce reale di Hind Rajab, è il documento al centro del film della tunisina Kaouther Ben Hania. Una regista che, come in Quattro figlie, è in grado di eludere con lucidità teorica - in un film integrato, accessibile, per tutti - il pericolo dell’uso strumentale del materiale, del ricatto emotivo, dell’eticamente scorretto. Come? Lo annuncia un dialogo nell’ufficio dei soccorritori, in cui questo re-enactment con attori che interpretano i volontari è interamente ambientato: «Può una voce creare empatia, quando nemmeno le foto di migliaia di bambini morti smuovono le cose?». A questo può servire politicamente il cinema: a ri-mediare, ingrandire, intensificare dati, documenti, storie ridotte a inerme rumore dall’eccesso di informazioni. Per questo il film è fatto tutto di piani d’ascolto, della risposta empatica degli attori a una voce, come a rispecchiare, duplicare, raddoppiare la posizione dello spettatore. Ma mentre la tensione emotiva della fiction sale, Ben Hania rivela il lavoro della macchina-cinema, di questo spettacolo: i primi piani a parte degli attori che reagiscono alle telefonate, i video originali dei volontari che certificano la fedeltà al contesto, e poi - infine - per riportare necessariamente il tour de force della fiction al dato di realtà, il ritorno ai documenti, alle immagini di cronaca, alle parole della madre. Poteva essere un’opera pericolosa moralmente. È un film che sa fare politica nelle immagini di oggi.

Giulio Sangiorgio, voto: 7

4 settembre

Girl

di Shu Qi

Taipei, fine anni 80. Una famiglia disfunzionale, un padre vessatore e alcolizzato, una madre che incassa rabbiosa, e in mezzo due sorelle. La minore percepisce solo lateralmente l’oppressione, mentre la primogenita adolescente, Hsiao-lee (Xiao-Ying Bai), è ormai assuefatta a un quotidiano di reiterata miseria. Il presente è chiuso, asfittico, senza apparente via d’uscita. Un giorno, però, nella vita della giovane irrompe l’entusiasmo, per lei quasi alieno, di Li-Li (Pin-Tung Lin), una nuova compagna di classe che viene da tutt’altro mondo, che le porge la mano e con essa la possibilità di fare un’esperienza diversa - normale - della loro età; brevi momenti concedono infatti a Hsiao-lee di sentirsi finalmente una teenager come tante altre, dall’esultanza per un’amicizia sincera all’inedito interesse percepito da parte dei coetanei maschi. D’ispirazione dolorosamente autobiografica, Girl è l’esordio di Shu Qi, diva assoluta dagli anni 90 in avanti, corpo etereo e imprendibile, dotato di un incantamento sempre comunque terreno (glorificato, e scoperto con Millennium Mambo, dal suo maestro Hou Hsiao-hsien), ma anche attrice intensissima e autoironica. Che, qui, ha voglia di scrollarsi di dosso qualunque barlume di glamour inquadrando, scena dopo scena, un concentrato di afflizioni e frustrazioni, a dichiarare la ricorsività sistemica della violenza patriarcale, con le sue sfumature e conseguenze. Tale ritratto non trova però un indirizzo formale, e Girl finisce per risultare un impaginato sterile di brutalità grafiche, privo di un’idea di cinema consapevole e di uno stile solido che scavalchi la semplice registrazione - incerta fra realismo denunciatario e impressionismo para-onirico - di immagini fragili.

Fiaba Di Martino, voto: 4

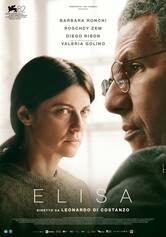

Elisa

di Leonardo Di Costanzo

C’è lo spazio della colpa e quello della colpevolezza: il primo è una struttura solida, ha barriere che contengono e trattengono, il secondo è un luogo aperto, indefinito, in bilico tra la percezione intima, psicologica, del danno e quella pubblica, sociale, dello stigma. È su questa traiettoria che si colloca da sempre il cinema di Leonardo Di Costanzo, in equilibrio tra il peso della colpa e la sua collocazione nello spazio della vita reale. Questione di relazione, in fin dei conti, di contatto tra poli opposti che cercano e magari trovano uno spazio condiviso, in cui elaborare, ognuno dalla sua parte, il peso della colpa. È quello che accade in Elisa, dramma carcerario en plein air, spinto sui monti della Svizzera, dove la protagonista sta scontando la sua condanna in una struttura aperta, diffusa nella comunità. Il crimine che Elisa ha commesso è orrendo: ha ucciso la sorella e ha dato fuoco al cadavere, soffocando poi l’atto in una amnesia che la preserva soggettivamente dalla colpa, lasciandola in balia dello stigma che grava su di lei, scarlatto come la tuta della prigione con cui va in giro. Siamo evidentemente sul versante opposto di Ariaferma, dove Di Costanzo aveva cristallizzato il dramma nello spazio tetragono di un carcere sospeso fuori dal tempo: quello era un film sulla colpa, prigioniero di un luogo di astrazione, struttura grigia di sbarre e mattoni all’interno del quale la relazione tra carcerati e carcerieri elaborava l’ipotesi di una liberazione ideale. Elisa è invece un film straordinariamente occluso nella sua mancanza di barriere, nella spazialità ampia dei luoghi in cui le sbarre sono anche più pesanti, perché piantate nella coscienza della protagonista. Prigioniera della colpevolezza, Elisa accetta passivamente l’istituto della pena, ma ciò di cui ha bisogno è riconoscere il peso della propria colpa ed è forse per questo che accetta di incontrare il criminologo francese Alaoui (Roschdy Zem). Lui è uno che lavora coi condannati partendo proprio dalla relazione tra la percezione soggettiva e quella sociale dei loro crimini e attiva con la donna un difficile processo di smascheramento delle verità rimosse. Un dramma a due nel quale Di Costanzo colloca senza cercare particolare empatia la figura atona di Elisa (interpretata da una amara Barbara Ronchi, spigolosa e magnificamente intransitiva), spingendola nella tramatura di un film sospeso tra i flashback in cui si svelano i fatti, le sedute col criminologo e i periodici incontri col padre. Una struttura a incastri che mentre libera la relazione tra Elisa e Alaoui, inchioda la protagonista all’evidenza della sua colpa, spingendola in una crisi che la aggredisce profondamente. Il contrappunto alla scena a due è offerto, in maniera un po’ occasionale ma comunque determinante, dal personaggio di Valeria Golino, madre che piange con rancore il figlio ucciso da una banda di balordi e cerca inutilmente nel criminologo le ragioni per comprendere e perdonare.

Massimo Causo, voto: 7

5 settembre

Un film fatto per Bene

di Franco Maresco

Più Maresco intende “de-fare” un film, “de-pensarne” il progetto, per restare nell’ambito dell’omaggio a Carmelo Bene e più, come una grazia perversa alla fine del tormento in fondo al tunnel, trova una felicità del gesto questa sì davvero “impensabile”. Il trattato della lotta vana di Maresco con(tro) il cinema s’arricchisce di un altro capitolo (speriamo non l’ultimo...) dopo l’intermezzo musicale dedicato a Joe Lovano (film che avrebbe meritato ben altra attenzione anche se lo stesso regista è il primo a minimizzare). In fondo la grande domanda di Maresco è come filmare – anzi: perché filmare – la negazione. La vitalità della negazione la quale, rifiutando di esistere e di essere agita, permette di smontare dall’interno il mito dell’intenzione. Maresco insegue un fantasma della libertà tutto suo, e questo film, magnifico nel suo essere un “capriccio” definitivo, un gesto di rara inutilità lirica, trova un paradossale (ma non troppo) corrispettivo segreto in Bobò - La voce del silenzio di Pippo Delbono (altro film che s’interroga sulla Grazia di ciò che non può essere detto). Perché, in fondo, la bellezza è (solo?) post (o pre) umana. Con il fiuto irresistibile per l’atroce commedia umana, Maresco crea un film travolgente, irresistibile dove si ride molto, sovente a spese dello stesso regista che si offre in uno feroce auto da fé come a volere confermare i peggiori sospetti dei suoi detrattori. Inseguendo la leggerezza di San Giuseppe da Copertino, il protettore analfabeta degli studenti, colui che veniva consultato dai teologi del tempo perché si riteneva avesse la “scienza infusa”, Maresco si scontra con la pesantezza della macchina del cinema (e onore a Marco Alessi – inseguito da Andrea Occhipinti – nella cui intonazione sembrano risuonare le lamentazioni di tutti i produttori che hanno avuto a che fare con Maresco). Carmelo Bene, in maniera terribilmente conseguente, (non) c’entra (niente). E quindi è onnipresente come fantasma vivissimo: eterno ritornante (occasione mancata e scherno). Come segno del de-pensare il rifiuto di Maresco di fare il suo film secondo la ragionevolezza dell’industria (le contraddizioni saltano agli... occhi). La crudeltà con la quale è trattato Francesco Puma che invoca la fortuna di Fabrizio Ciavoni di lavorare con Paolo Virzì e nel mainstream (!) alle prese con dolori intestinali degni di Nando Cicero evidenziano il ghigno cinico di un cinema visceralmente popolare che fieramente si oppone a tutto ciò che è ragionevole. Non a caso, infatti, Maresco tormenta Puma sottoponendogli quesiti filosofici di matrice marzulliana su significato e significante in un gioco al massacro che riflette gli interrogativi che agitano il Maresco regista del film nel film. In fondo, però, è proprio la solitudine infinita, ma necessaria, che trasuda dalle immagini del film, l’arma segreta di Maresco: quella che imprime una vitalità inaudita, disperatamente necessaria, al suo film impossibile. D’altronde, Franco Maresco non può non sapere, da “devoto” di San Giuseppe da Copertino, che “Dio concede la grazia al tempo più opportuno, non a semplice domanda”. E quindi è solo giusto che questo film fatto per Bene finisca al di là delle nuvole.

Giona A. Nazzaro, voto: 8

The Sun Rises on Us All

di Cai Shangjun

Con People Mountain People Sea, Leone d’argento per la regia a Venezia 68, il pechinese Cai Shangjun incorniciava un revenge movie impossibile giacché paralizzato dal vuoto delle istituzioni e dal rinnovarsi della guerra fra poveri nella Cina contemporanea. Il peccato, la violenza, la colpa, e l’impotenza del singolo rispetto alla loro enormità, tornano in The Sun Rises on Us All come concetti chiave, stavolta afferenti a una tragedia di stampo privato. Nel dramma in concorso alla 82ª Mostra il fardello invisibile che Meiyun (Xin Zhilei, da Coppa Volpi) trascina con sé (ri)prende corpo quando incontra Baoshu, ex partner immolatosi anni prima per amor suo: finito in carcere per un crimine commesso dalla donna, è stato da lei rapidamente abbandonato. Baoushu torna nella vita di Meiyun come uno spettro incontentabile, si installa a casa sua, le aliena l’attuale compagno, le chiede denaro, tempo, assunzione di responsabilità. Meiyun tenta di sfilarsi, di ridurne la presenza in campo (letteralmente, come nella scena in cui fa partire una diretta a mo’ di influencer e i follower le chiedono ragione di quell’uomo nell’ombra). Ma sono tentativi inerti, coscientemente persi in partenza perché «il passato non ti lascia mai» (e il co-protagonista Zhang Songwen ben rende questo appesantimento muto e ostinato). Nei 131 minuti (troppi) del film, i due si scontrano, si subiscono, si rigirano in bocca allo sfinimento i temi succitati, dal cui ingombro non sanno come uscire (e con loro Shangjun e il co-sceneggiatore Nianjin Han). A fronte del didascalismo e della scarsa ispirazione di dialoghi e messa in scena, arriva una chiusa secca, disperata, una doppia liberazione il cui erompere si affida alla cieca emotività facendo intravvedere il gran film che avrebbe potuto sigillare.

Fiaba Di Martino, voto: 5

Silent Friend

di Ildikó Enyedi

Un imponente ginkgo biloba è il vero protagonista di Silent Friend, ultimo lavoro della premiata regista ungherese Ildikó Enyedi. Una presenza immobile e maestosa, saldamente ancorata con le radici a una dimensione terrena eppure centro misterioso di un carisma che trascende il visibile. Dal cuore del giardino botanico di una città universitaria in Germania, osserva silenzioso il passare del tempo e sembra esercitare un suo potere segreto sullo scorrere delle vite umane e le loro mutazioni. Nell’arco di oltre un secolo, si dipanano tre storie: nel 2020, nel tempo sospeso della pandemia, uno scienziato hongkonghese (il sempre magnifico Tony Leung) si immerge totalmente in un esperimento che lo connette al grande albero; nel 1972, l’osservazione di un semplice geranio trasforma nel profondo il percorso di una giovane studentessa; nel 1908, la prima donna ammessa all’università illumina i grandi schemi dell’universo avvicinando il suo sguardo al mondo delle piante. Mescolando le traiettorie interiori dei destini individuali, lo stupore della scienza e qualcosa che appartiene a un regno più sottile, Enyedi torna sulla rotta del suo Corpo e anima, Orso d’oro nel 2017, nel tentativo di tracciare le rotte invisibili di una connessione, di una comunicazione che trascende le parole. Il film non predica una spiritualità di tipo mistico, ma avvolge le immagini di un sguardo quasi panteista che celebra la forza delle percezioni oltre i limiti dei sensi e il potere della curiosità umana. Pur scontando i limiti di una durata eccessivamente generosa, Silent Friend splende di un suo fascino seducente.

Eddie Bertozzi, voto: 7

I film in concorso

Il testamento di Ann Lee

Musicale - USA 2025 - durata 137’

Titolo originale: The Testament of Ann Lee

Regia: Mona Fastvold

Con Lewis Pullman, Amanda Seyfried, Tim Blake Nelson, Thomasin McKenzie, Christopher Abbott, Shannon Woodward

Al cinema: Uscita in Italia il 12/03/2026

Silent Friend

Drammatico - Germania, Francia, Ungheria 2025 - durata 147’

Titolo originale: Silent Friend

Regia: Ildiko Enyedi

Con Tony Leung Chiu-wai, Luna Wedler, Enzo Brumm, Léa Seydoux, Sylvester Groth, Luca Valentini

The Sun Rises on Us All

Drammatico - Cina 2025 - durata 133’

Titolo originale: Ri Gua Zhong Tian

Regia: Cai Shangjun

Con Songwen Zhang, Shaofeng Feng, Zhilei Xin

Un film fatto per Bene

Documentario - Italia 2025 - durata 100’

Regia: Franco Maresco

Con Franco Maresco, Umberto Cantone, Marco Alessi, Francesco Conticelli, Bernardo Greco, Francesco Puma

Al cinema: Uscita in Italia il 05/09/2025

Elisa

Drammatico - Italia 2025 - durata 105’

Regia: Leonardo Di Costanzo

Con Barbara Ronchi, Roschdy Zem, Diego Ribon, Valeria Golino, Giorgio Montanini, Hippolyte Girardot

Al cinema: Uscita in Italia il 04/09/2025

Girl

Drammatico - Cina, Repubblica di Cina 2025 - durata 125’

Titolo originale: Nühai

Regia: Shu Qi

Con Roy Chiu, Esther Liu, Yu-Fei Lai, Bamboo Chu-Sheng Chen, Xiao-Ying Bai, Pin-Tung Lin

La voce di Hind Rajab

Drammatico - Tunisia, Francia 2025 - durata 89’

Titolo originale: The Voice of Hind Rajab

Regia: Kaouther Ben Hania

Con Amer Hlehel, Clara Khoury, Motaz Malhees, Saja Kilani

Al cinema: Uscita in Italia il 25/09/2025

Duse

Biografico - Italia 2025 - durata 122’

Regia: Pietro Marcello

Con Valeria Bruni Tedeschi, Fanni Wrochna, Noémie Merlant, Fausto Russo Alesi, Gaja Masciale, Marcello Mazzarella

Al cinema: Uscita in Italia il 18/09/2025

Lo straniero

Giallo - Francia 2025 - durata 120’

Titolo originale: L'étranger

Regia: François Ozon

Con Benjamin Voisin, Pierre Lottin, Denis Lavant, Swann Arlaud, Rebecca Marder, Jean-Charles Clichet

A House of Dynamite

Thriller - USA 2025 - durata 112’

Titolo originale: A House of Dynamite

Regia: Kathryn Bigelow

Con Willa Fitzgerald, Rebecca Ferguson, Aminah Nieves, Gabriel Basso, Brian Tee, Idris Elba

Al cinema: Uscita in Italia il 08/10/2025

in streaming: su Netflix

The Smashing Machine

Biografico - USA 2025 - durata 123’

Titolo originale: The Smashing Machine

Regia: Benny Safdie

Con Dwayne Johnson, Emily Blunt, Paul Lazenby, Bas Rutten, Whitney Moore, Andre Tricoteux

Al cinema: Uscita in Italia il 19/11/2025

La grazia

Drammatico - Italia 2025 - durata 131’

Regia: Paolo Sorrentino

Con Toni Servillo, Anna Ferzetti, Orlando Cinque, Massimo Venturiello, Milvia Marigliano, Giuseppe Gaiani

Al cinema: Uscita in Italia il 15/01/2026

Father Mother Sister Brother

Drammatico - USA 2025 - durata 110’

Titolo originale: Father Mother Sister Brother

Regia: Jim Jarmusch

Con Cate Blanchett, Charlotte Rampling, Vicky Krieps, Adam Driver, Tom Waits

Al cinema: Uscita in Italia il 18/12/2025

Il mago del Cremlino

Thriller - USA, Regno Unito, Francia 2025 - durata 120’

Titolo originale: The Wizard of the Kremlin

Regia: Olivier Assayas

Con Paul Dano, Jude Law, Alicia Vikander, Jeffrey Wright, Tom Sturridge, Will Keen

Al cinema: Uscita in Italia il 12/02/2026

Frankenstein

Horror - Regno Unito, Messico, USA 2025 - durata 149’

Titolo originale: Frankenstein

Regia: Guillermo Del Toro

Con Oscar Isaac, Jacob Elordi, Mia Goth, Christoph Waltz, Charles Dance, David Bradley

Al cinema: Uscita in Italia il 22/10/2025

in streaming: su Netflix

Sotto le nuvole

Documentario - Italia 2025 - durata 115’

Regia: Gianfranco Rosi

Al cinema: Uscita in Italia il 18/09/2025

No Other Choice

Giallo - Corea del Sud 2025 - durata 139’

Titolo originale: No Other Choice

Regia: Chan-wook Park

Con Lee Byung-hun, Son Ye-jin, Yoo Yeon-seok, Park Hee-soon, Yeom Hye-ran, Cha Seung-won

Al cinema: Uscita in Italia il 01/01/2026

À pied d’œuvre

Drammatico - Francia 2025 - durata 92’

Titolo originale: À pied d’œuvre

Regia: Valérie Donzelli

Con Bastien Bouillon, Virginie Ledoyen, Marie Rivière

Bugonia

Fantascienza - USA, Corea del Sud, Irlanda 2025 - durata 117’

Titolo originale: Bugonia

Regia: Yorgos Lanthimos

Con Emma Stone, Jesse Plemons, Aidan Delbis, Alicia Silverstone, Stavros Halkias, Ash Smith

Al cinema: Uscita in Italia il 23/10/2025

in streaming: su Amazon Video

Orphan

Drammatico - Ungheria, Francia, Germania, Regno Unito 2025 - durata 132’

Titolo originale: Árva

Regia: Laszlo Nemes

Con Bojtorján Barabas, Gyorgy Bojtik, Andrea Waskovics

Non ci sono commenti.

Ultimi commenti Segui questa conversazione

Commenta