“I potenti scrivono la storia, chi soffre invece scrive canzoni” ha detto una volta il cantautore irlandese Frank Harte. Chissà se conosceva la storia di Larry Cleveland Reed, membro fondatore dei The Dramatics, che dopo il massacro all’Algiers Hotel di Detroit, decise di abbandonare il gruppo. Per la Storia, la sua vita non ha preso più spazio di una nota a piè pagina. La notte tra il 25 e il 26 luglio 1967, durante i disordini di Detroit, Reed, il compagno di gruppo Roderick Davis e il giovane factotum del gruppo Fred Temple cercarono riparo all’Algiers Motel. L’irruzione di poliziotti, guardie nazionali e statali degenerò in pestaggi e uccisioni: tre ragazzi neri furono ammazzati, tra cui lo stesso Fred Temple. Reed sopravvisse, ma uscì dall’episodio profondamente traumatizzato. Dopo quell’estate, segnato dalla violenza subita e dalla perdita dell’amico, si allontanò gradualmente dall’attività del gruppo, per poi lasciare i Dramatics entro fine decennio; al suo posto, nel 1969, entrarono William “Wee Gee” Howard e Willie Ford. Le cronache successive lo descrivono orientato al canto in chiesa e a una vita lontana dallo show business.

A cinquant’anni dall’evento, Kathryn Bigelow – insieme allo sceneggiatore Mark Boal, già suo compagno d’indagine sulla storia americana recente in The Hurt Locker e Zero Dark Thirty – racconta questa sequenza di fatti guardando negli interstizi della memoria storica e del diritto, e cioè negli spazi negativi dei codici che non hanno mai registrato compiutamente i crimini commessi dalla polizia. È da lì che emerge l’esperienza di Reed, colonna portante attorno alla quale si costruisce un rigoroso dispositivo fenomenologico (nel senso di studio di una sensazione), con cui rendere conto – quasi in un’ottica strutturalista, insolita per il cinema mainstream americano – del trauma subito dalla comunità afroamericana. Bigelow dedica la maggior parte del film alla sua persona, fino alle sequenze finali, che mostrano la scelta di questo giovane uomo di vivere al di fuori dalla storiografia dello spettacolo, o meglio, dalla storiografia del capitale: Reed (interpretato da Algee Smith) decide infatti di non comporre musica “che faccia ballare i bianchi”, ma di vivere piuttosto negli stenti, rivolgendosi infine alla chiesa per un lavoro come direttore del coro, unica professione che gli permette di cantare in uno spazio sicuro, lontano dai club del centro e quindi dalla polizia – una scelta drammaturgica che sarebbe da confrontare con quelle di Regina King in One Night in Miami, film speculare a questo sul rapporto tra trauma, blackness e industria musicale.

Una della scene iniziali del film raffigurava il ragazzo esibirsi da solo davanti a un teatro vuoto, evacuato a causa dei disordini cittadini. Mostrando il personaggio due volte, all’inizio e alla fine del film in questo modo, sul palco e fuori dal palco, Bigelow istanzia gli eventi al centro come l’accumulo traumatico che taglia in due l’identità dell’aspirante cantante, ma più in generale il corpo di un ragazzo nero negli anni ’60. È il prologo (composto dai disegni del pittore afroamericano Jacob Lawrence, noto per il suo massimalismo compositivo e il senso epico per il quotidiano) a chiarire con precisione il carattere di questo accumulo in quegli anni di segregazione razziale: “La Grande Migrazione afroamericana, avviata prima della Prima guerra mondiale, spinse circa sei milioni di afroamericani a lasciare i campi di cotone del Sud, attratti dai lavori in fabbrica e dai diritti civili nel Nord. Dopo la Seconda guerra mondiale, gli americani bianchi intrapresero una propria migrazione verso i sobborghi, trascinando con sé denaro e posti di lavoro e impoverendo quartieri urbani sempre più segregati. Negli anni Sessanta le tensioni razziali raggiunsero il punto di ebollizione: esplosero rivolte a Harlem, Philadelphia, Watts e Newark. A Detroit, gli afroamericani erano confinati in pochi quartieri sovraffollati, pattugliati da una forza di polizia in gran parte bianca, nota per la propria aggressività. La promessa di pari opportunità per tutti si rivelò un’illusione. Il cambiamento era inevitabile - era solo questione di tempo, di come e quando”.

Se in Strange Days parole simili erano pronunciate dai protagonisti credendo nella possibilità di un futuro – anche in quel film l’azione ruotava intorno a un crimine d’odio commesso dalla polizia –, in Detroit il trauma generato dall’arbitraria circolazione del capitale a sfavore delle classi meno abbienti congela i rapporti di proprietà, impossibilitando qualsiasi cambiamento sociale. Reed rimane catturato dall’aria cristallizzata dal potere, la forma attraverso cui il capitale fossilizza i corpi, quella violenza fisica che, per una notte, una notte che pare non finire mai (come spesso nel cinema di Bigelow, che da The Loveless ama il buio come strumento cinematico, generatore di immagini), si estende lungo tutto l’orizzonte del visibile senza far intravedere alcuna fuga prospettica, trasformando la realtà in uno stato d’eccezione claustrofobico.

Il cinema di questa regista è da sempre teso nella descrizione di come il potere manipoli la realtà, tramite compressioni e dilatazioni della percezione, affinché tutto appaia in emergenza, e cioè in una condizione in cui sospendere l’ordine giuridico e lo stato di diritto. L’immagine non è che un contro-potere offerto dalla tecnica – “la mia ambizione è quella di spingere il medium più in là, ha detto una volta la regista –, i cui principi estetici – la raffigurazione cinetica di un corpo nello spazio, che cerca di sopperire a una bassa definizione cognitiva (e cioè a una mancanza di dati storici e documentati) tramite un’alta intensità e definizione sensoriale (una vicinanza all’esperienza del corpo tramite lo zoom) – devono fondersi con un’ambizione teorica: individuare gli effetti manipolatori, coercitivi e repressivi del capitale sui corpi umani, siano essi consumatori di fantasie virtuali, soldati ossessionati dalla guerra o vittime della presunta “esportazione della democrazia statunitense”.

L’applicazione di questa semiotica della presenza corporea – contro un’ideologia dell’eterno presente emergenziale - è impegno, testimonianza, riconoscimento, tanto più perché condotto con radicalità (considerando il livello di violenza mostrato dal film) all’interno di un luogo (la filiera della distribuzione audiovisiva mainstream) dove la consapevolezza della violenza storica è progressivamente più residuale. Anche per questo è così giusto che il film si chiuda sul primo piano di Reed, dopo che quest’ultimo ha cantato in chiesa di “non rimanere addormentati”: nel suo volto, giustapposto a quello reale ritratto in una foto con la propria band prima degli eventi traumatici, quando ancora il cambiamento sembrava possibile, si riflette la speranza che il cinema funzioni come un’economia politica dei segni; luogo cioè di riconsiderazione del valore delle immagini, o meglio, dell’immagine come strumento di consapevolezza civile contro gli stati emergenziali, con cui il capitalismo controlla sempre di più il nostro spazio-tempo.

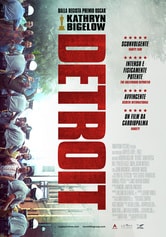

Il film

Detroit

Drammatico - USA 2017 - durata 143’

Titolo originale: Detroit

Regia: Kathryn Bigelow

Con John Boyega, Will Poulter, Algee Smith, Jacob Latimore, Jason Mitchell, Hannah Murray

Al cinema: Uscita in Italia il 23/11/2017

in streaming: su Prime Video Google Play Movies Amazon Video Apple TV

Non ci sono commenti.

Ultimi commenti Segui questa conversazione

Commenta