“C’è ancora del lavoro da fare, per capire l’impatto reale della sua opera immaginifica.” Scrive così Giulio Sangiorgio di René Laloux, nello speciale di qualche settimana fa su Film Tv dedicato all’autore francese. Si tratta di una chiamata da accogliere: l’opera del regista francese d’animazione ci offre strumenti per comprendere meglio lo stato di grande contraddizione (di crisi anche) in cui versa l’animazione oggi. In un momento storico in cui il segno animato è diventato componente dominante dell’immaginario visivo, il modo in cui viene impiegato appare infatti sempre più limitato, il più distante possibile dalle potenzialità immaginative e generative dell’animazione stessa.

L’animazione possiede una vocazione intrinsecamente anti-mimetica, capace di creare mondi che non imitano il reale ma ne liberano le possibilità: non esiste nella realtà il corrispettivo dell’invenzione animata, sia essa un personaggio ideato da Laloux, Topolino, i protagonisti dei corti Warner, o i tanti mitologici personaggi che popolano il mondo dell’infanzia, per esempio. Eppure, il paradigma di chi impiega l’animazione a livello industriale è il fotorealismo digitale, un modello estetico che tenta di riprodurre la realtà in modo sempre più “credibile”: gran parte delle immagini dei blockbuster americani sono animazioni ottenute tramite effetti digitali; i progetti di punta di Disney oggi (centinaia di milioni di investimenti) corrispondono a versioni live action dei suoi classici; una larga parte dei contenuti virali prodotti tra memeficazione e intelligenza artificiale verte sull’illusione realistica di immagini impossibili (da catastrofi naturali a invasioni di bebè).

In questo contesto industriale (e quindi culturale) in cui l’animato è segno di estensione della ripresa dal vivo più che la sua negazione, il lavoro di Laloux – tutto contenuto tra gli anni 60 e 90 del Novecento - appare oggi alieno, e i suoi film urgenti critiche (retrospettive) all’inerzia creativa dell’animazione contemporanea, alla mancanza di rischio d’impresa nelle produzioni industriali e alla perdita di un’abitudine alla percezione della differenza, intesa come distanza dalla mimesi del reale. Questa stessa distanza era un tempo, anche per l’industria e di certo per il cinema d’arte, il fondamento dell’immaginazione, prima nella relazione duale tra adulti e bambini, poi come patrimonio condiviso di un immaginario condiviso.

Per Laloux – che è soprattutto un pensatore del tempo più che dello spazio, e infatti è regista ma non animatore dei suoi stessi film – in questo senso l’animazione non era semplicemente una tecnica, ma una forma di pensiero filosofico. Non un pensiero fuori dal tempo, come secondo alcuni è la filosofia (la nottola di Minerva che plana nella notte dopo gli eventi) bensì un pensiero fuori-tempo nel senso più radicale: inattuale e proprio per questo contemporaneo, perché capace di guardare al presente da un punto di vista leggermente disallineato, obliquo, che permette di vedere e sentire meglio.

Nel suo cinema, l’animazione è il vero nome del cinema tutto: non un linguaggio “mummificato” che conserva il reale come un reperto fotografico, ma un atto di scrittura rigenerativa. Un gesto che rompe l’abitudine – l’habitus strutturato dal potere, per dirla con Gilles Deleuze, al cui pensiero Laloux è vicino – e apre nel mondo uno spazio-tempo dissonante, che è anche un luogo di gioco e di possibilità, il margine di manovra per riconsegnare il reale alla realtà, il fascio di tenebra (e cioè il dubbio) alle luci del secolo (un secolo che non vuole conoscere differenza o alternative).

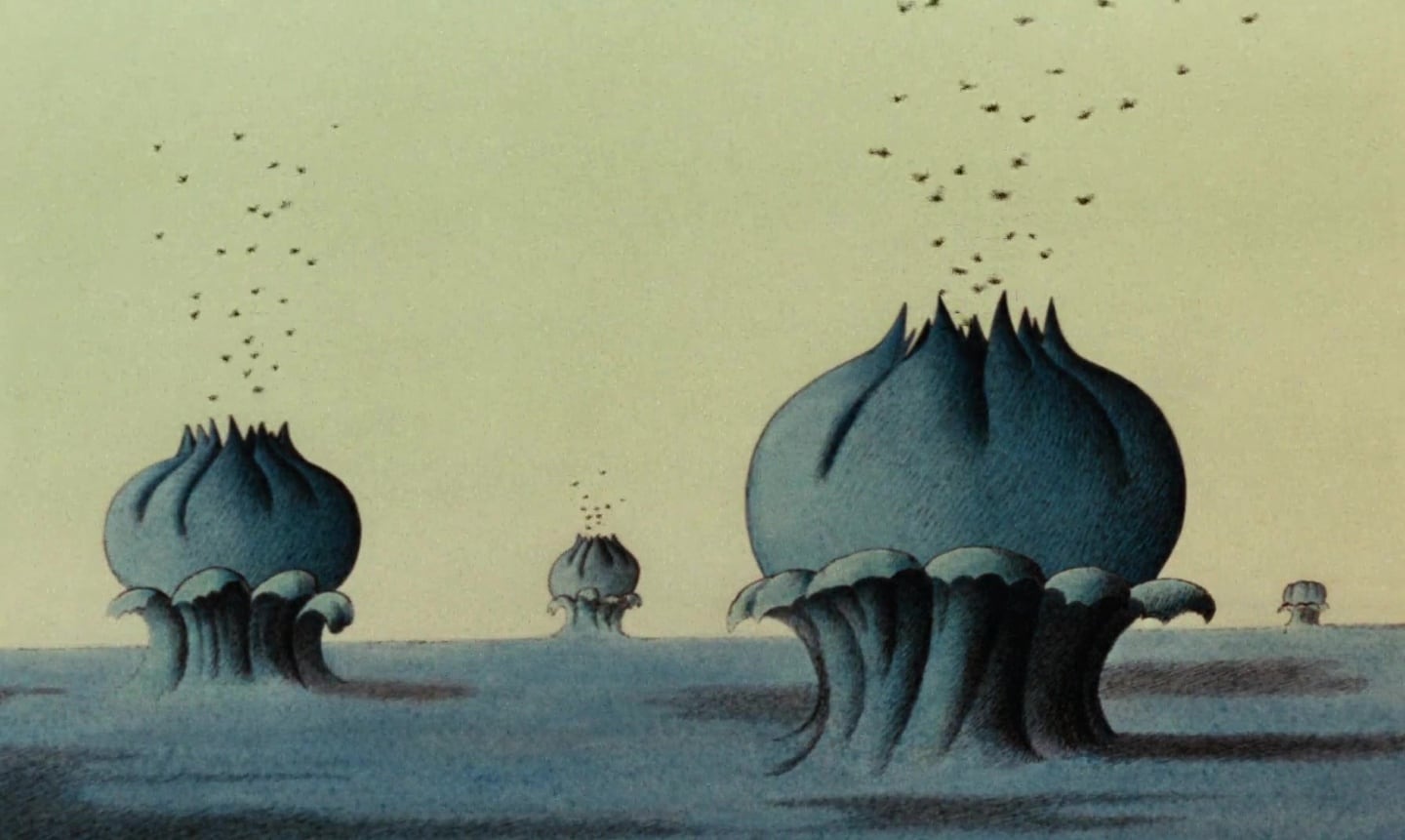

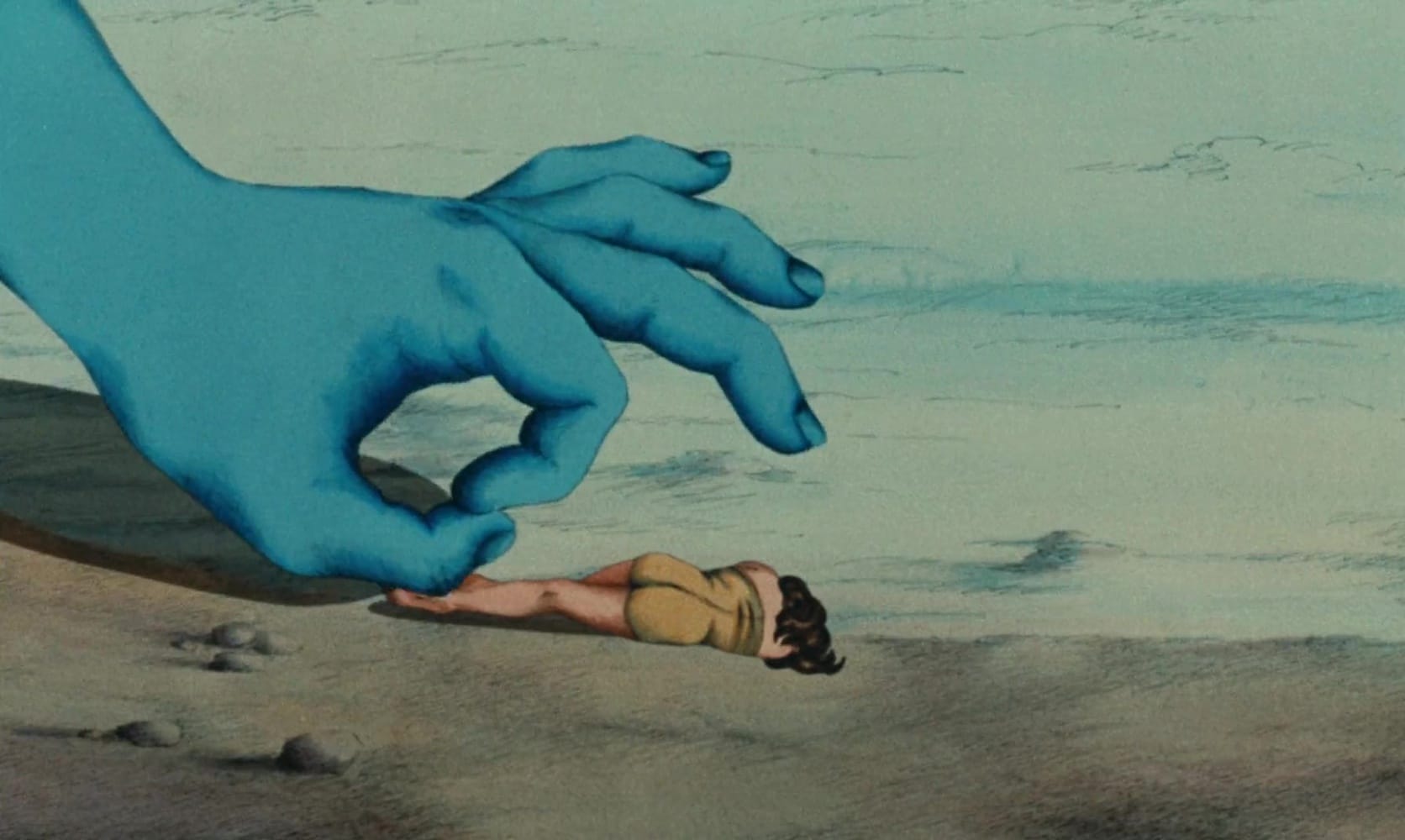

In Il pianeta selvaggio, primo lungo del regista, Laloux mostra proprio la faccia oscura dell’umanità attraverso il punto di vista di una società aliena tecnologicamente avanzata, fondata dai Draags, che sul proprio pianeta Ygam addomestica o uccide gli Oms, gli uomini sopravvissuti all’auto-distruzione del pianeta Terra. La scelta di straniamento di Laloux è anti specista ante litteram e lucidamente critica sulla necropolitica connaturata al progresso tecnologico-illuminista: da un lato ricorda lo straniamento brechtiano (Laloux condivideva la spinta marxista e anti-ideologica dell’autore tedesco) – è attraverso l’alieno che l’umano appare disumano nel suo trattamento nei confronti degli altri esseri viventi –, e dall’altro aggiorna la satira di matrice swiftiana contro le utopie razionaliste – mostrando i crimini di una razza che, considerandosi migliore perché dotata di logica, decide come preservare la vita e come dare la morte.

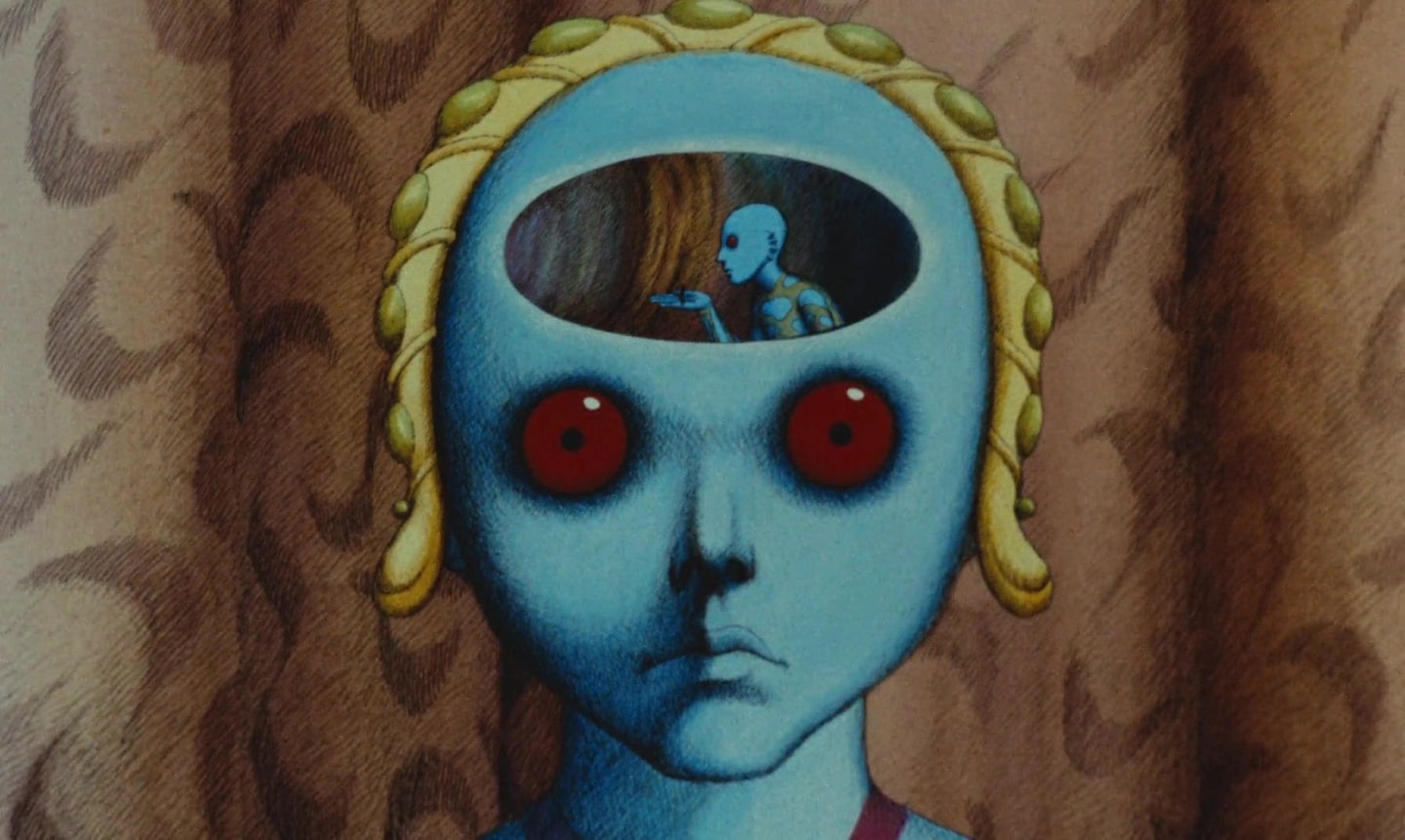

Allo stesso tempo però – e qui si può forse comprendere l’importanza di Laloux come pensatore tout court e la sua filosofia dell’animazione –, il film si distanzia da entrambe queste due soluzioni, così come differisce dal romanzo francese da cui è tratto, Oms en serie di Stephan Wul. Nel finale della storia originale, il protagonista Terr – un Om domestico adottato e cresciuto da Tiwa, una Draag che inavvertitamente gli trasmette la sua cultura avanzata, dopo che dei piccoli Draag per giocare hanno ucciso sua madre – diventa firmatario di un contratto sociale che vede le due razze in un “pacifico” equilibrio geopolitico basato sulla paura della distruzione reciproca a causa della potenza dei mezzi militari – Wul scrisse il romanzo durante la crisi del colonialismo francese e circondato dagli spettri della minaccia nucleare.

Nella versione di Laloux, che adatta il romanzo nel ’73 assieme al disegnatore Roland Topor, il finale (decisamente più ambiguo) è invece tutto giocato sulla questione intellettuale della Francia dell’epoca, la differenza tra immaginazione e sapere, e su come dialettizzare – tramite la cooperazione tra artisti politicamente divisi (il film è una co-produzione franco-ceca segnata anche dalla primavera di Praga) e politiche produttive contrarie (Laloux rimarrà sempre emarginato dal plesso industriale) – l’afflato rivoluzionario della prima con la tecnica offerta dal potere del secondo.

Gli Oms, divenuti intelligenti grazie al dispositivo di apprendimento dei Draags, riescono ad adattarne la tecnologia per costruire due astronavi e fuggire sul cosiddetto Pianeta Selvaggio, poco prima di essere definitivamente sterminati.

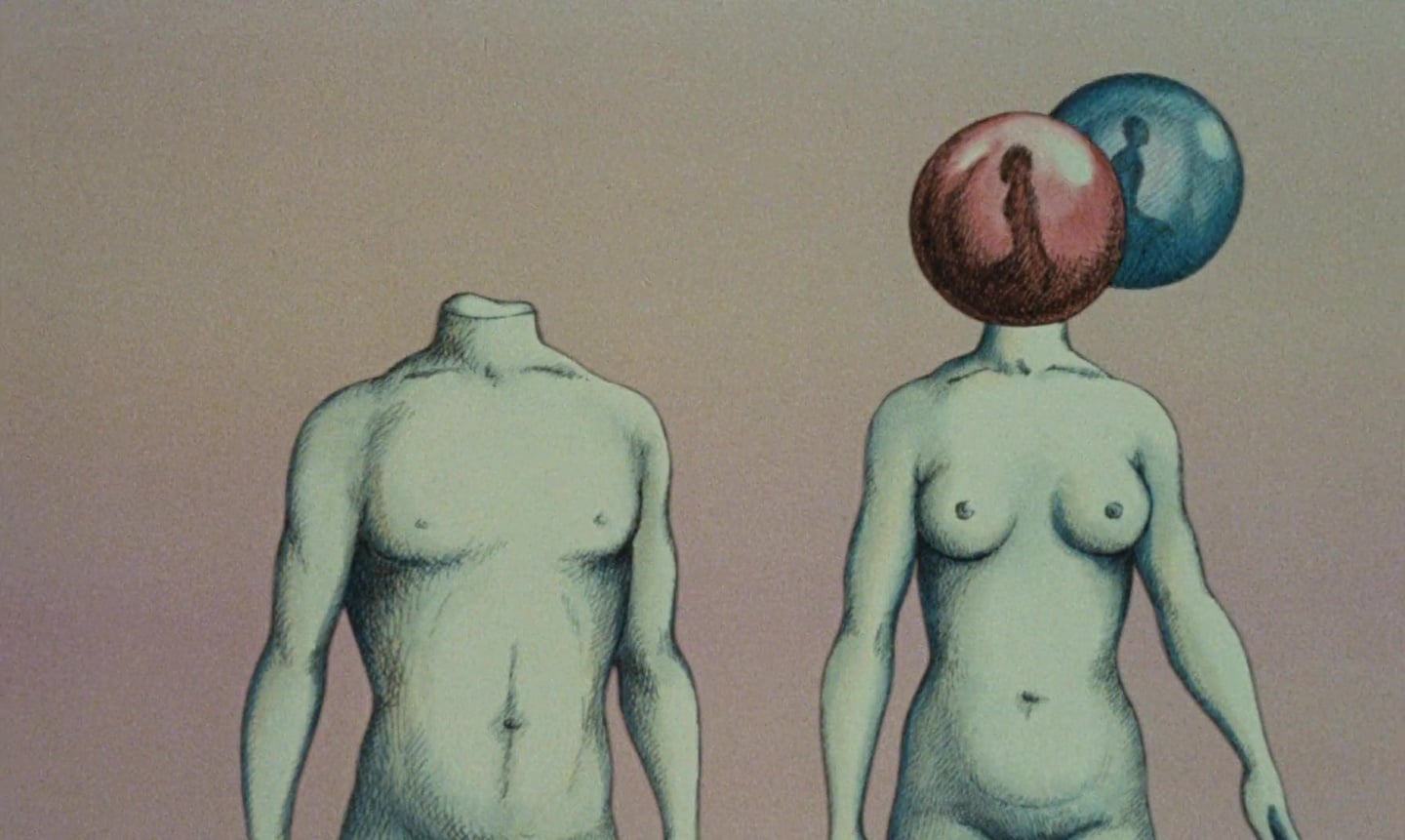

Lì scoprono enormi statue maschili e femminili senza testa, usate dai Draags durante la meditazione per unire le loro menti e rigenerare la specie. Quando gli Oms, spaventati, le distruggono con armi laser, il legame spirituale dei Draags si spezza e la loro civiltà precipita nel caos.

Grazie all’intervento del saggio Maestro Simon, Draags e Oms comprendono che l’unica via di sopravvivenza è la coesistenza: gli Oms si stabiliscono su un satellite artificiale chiamato Terra, e tra le due specie nasce un fragile equilibrio fondato sullo scambio culturale. I Draags condividono il loro sapere e la loro conoscenza cosmica, mentre gli Oms offrono in cambio la loro immaginazione e vitalità, restituendo armonia a un universo che sembrava irrimediabilmente diviso.

L’ultima immagine del film mostra l’apprendimento psichico di una piccola Draags, che grazie al contatto pacifico con l’umano accede a una nuova forma di meditazione. Attraverso l’immaginazione, l’umanità contemporanea getta uno sguardo alieno su se stessa per ri-scoprirsi, come fosse infanzia di un nuovo mondo possibile. Per Laloux, insomma, il destino moderno non verte solo sullo straniamento: quest’ultimo va completato attraverso una pratica (artistica), un viaggio dell’immaginazione attraverso cui riscrivere e ripensare le logiche del pensiero occidentale, riappropriandosi delle condizioni della vita alienata.

Questo stesso viaggio è però sempre dubbioso. Il finale del film ci mostra la pace quasi come un riflesso allucinatorio, quasi a dire che l’utopia è tanto vicina quanto irrealizzabile, asintoto che forse si può solo dare in figure di carta, riflessi flebili di un mondo promesso che tuttavia non è mai stato abitato da alcuno sguardo – c’è un innegabile fascino per le rovine nella visione di questo regista, i cui pianeti sembrano visioni di un futuro anteriore. Come già in Tic Tac e I denti della scimmia (due corti di Laloux in cui il riscatto sociale è forse frutto della dimensione del sogno), il regista francese ammanta insomma la possibilità rivoluzionaria di un tono interrogativo, ipotetico.

È davvero possibile che le condizioni distopiche del mondo – la sua corsa al progresso, così distruttiva per le forme di vita apparentemente descritte come non razionali - possano essere riscattate? Durante la produzione del film il ’68 già si era già rivelato come una promessa fallimentare (l’immaginazione al potere, che grande contraddizione). Nel ventunesimo secolo, ora che il ricordo del dubbio luminoso di Laloux è sempre più flebile nei circuiti culturali di massa, questa domanda sull’ipotesi cinema (per usare un’espressione del grande pedagogo Alain Bergala) rimane oggi in sospeso, proprio come i due satelliti di Ygam, divisi tra Oms e Draams. L’animazione contemporanea non sembra interessata a rispondere, impegnata com’è a controllare il proprio placido moto di rivoluzione, che tutto ha a che fare con il fluido movimento intorno al centro (quella concentrazione di potere che è il fotorealismo, sempre capace di trattenere le cose “per come sono”) e nulla con il cambiamento.

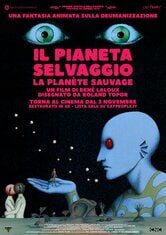

Il film

Il pianeta selvaggio

Animazione - Francia 1973 - durata 70’

Titolo originale: La planète sauvage

Regia: René Laloux

Al cinema: Uscita in Italia il 03/11/2025

in streaming: su Apple TV

Non ci sono commenti.

Ultimi commenti Segui questa conversazione

Commenta