All’epoca, 1970, fu aspramente criticata dalle femministe (e anche dalla famigerata Pauline Kael, che di cantonate ne aveva già prese, vedi alla voce Orson Welles), rea di aver rappresentato una donna fragile, inibita, sottomessa alla brutalità maschile, non veramente libera nonostante la fuga iniziale, quando forse la militanza necessitava per la propria causa di ben altre eroine, impavide, vendicative, anarchiche, autonome. Eppure Wanda, opera prima (e unica) di Barbara Loden, ex pin-up e già Mrs. Elia Kazan, ha subito la classica parabola ascendente dei film cult rivalutati post-mortem ed è col tempo diventata l’epitome della condizione della donna nella società di quegli anni (e, viene il sospetto guardando, anche nella odierna).

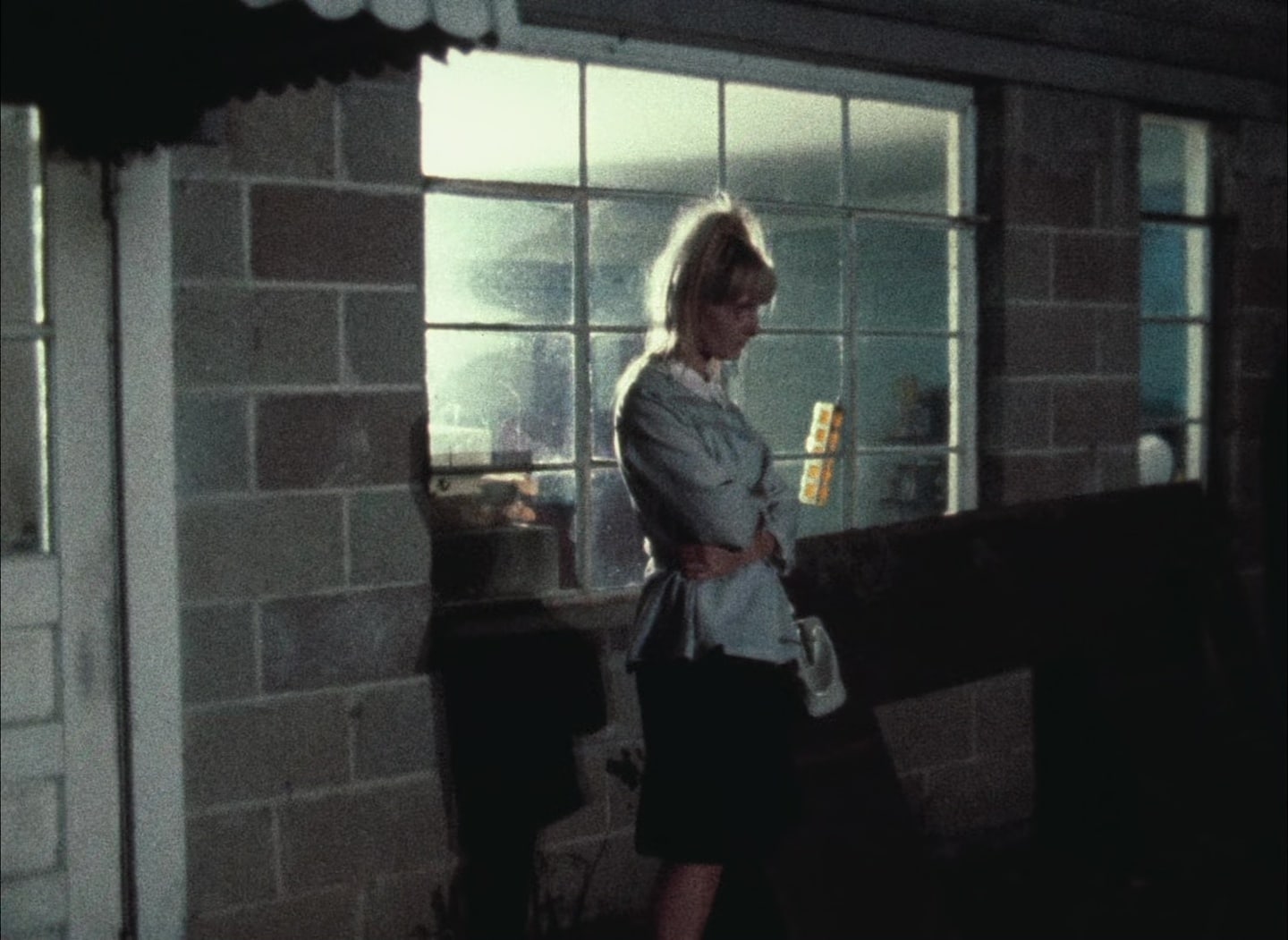

Wanda (la stessa Loden) è sì sottomessa, inerme, sballottata da un uomo all’altro, soprattutto irrisolta e inconcludente (di fatto abbandona marito e figli, e una condizione opprimente, per fare la “sgualdrina” di un delinquente di mezza tacca), ma lo è perché è impossibilitata ad essere altro. Loden non è anti-femminista, è pessimista. Rappresenta una situazione reale ma non se la sente di condirla con un finale speranzoso, di indorare la pillola rendendo l’antieroina quantomeno simpatica e ammiccante. Lavora sul suo stesso corpo di seconda Marilyn Monroe (interpretò a teatro la versione fittizia che l’ex marito della diva, Arthur Miller, aveva confezionato con la sua penna), che pian piano, partendo già emaciato e frastornato, diventa sempre più malato e “chiuso”, tanto quanto la psiche della sua portatrice.

Quel corpo slanciato ma privo di orpelli da diva e fin da subito oggetto di continue molestie e viscide attenzioni. La regista disse di essersi ispirata a una vicenda letta sui giornali: l’amante di un rapinatore, dopo averlo aiutato a svaligiare una banca, viene arrestata e, condannata a molti anni di prigione, ringrazia il giudice. Sconvolta proprio dall’epilogo, fin troppo didascalico, ma reale, Loden decide di raccontare una donna che subisce la stessa parabola. E quindi ci si aspetta che anche Wanda nel finale ringrazi il giudice, perché contenta di passare ad una prigione autentica, dai confini netti e predefiniti, nella quale quantomeno ci si può imparare a muovere, e priva di uomini, lasciandosi alle spalle le molteplici e ingestibili prigioni invisibili nelle quali si è trovata a nascere senza colpe.

Invece forse Loden intuisce che – seppure riportando un accadimento reale – questa soluzione sarebbe stata fin troppo “letterale”, poco cinematografica. E così Wanda non viene arrestata e, soprattutto, dopo la morte dell’amato Dennis (Michael Higgins) nella rapina in banca, non dice più nulla; né al poliziotto che la interroga e che poi tenta di violentarla, né alla donna che la vede impaurita e la invita in un bar, dove Wanda si ritrova schiacciata tra bevitori e fumatori e il fermo immagine ce la inchioda così, priva di un destino certo ma non per questo vittima di una condizione incerta.

Sappiamo di Wanda e del suo destino già tutto quello che si deve sapere: Wanda non ha scampo, è nata in una condizione che la subordina agli altri, e in questa condizione con tutta probabilità continuerà a vagare fino alla morte. È improbabile che torni dal marito e dai figli, ancora più improbabile che trovi un uomo che la rispetti, perché è lei stessa a non rispettarsi: la grande verità sulla condizione psicologica di molte donne sottoproletarie (perché alla fine il film è ambientato nelle terre dei rednecks e delle classi operaie) che Kael e colleghe si erano scordate di mettere in conto. Come se narrare il disagio di tutta una metà del mondo potesse fare a meno di svelarne i mortiferi effetti, talvolta invalidanti, spesso insuperabili.

Il film

Wanda

Drammatico - USA 1970 - durata 102’

Titolo originale: Wanda

Regia: Barbara Loden

Con Barbara Loden, Michael Higgins, Dorothy Shupenes, Peter Shupenes, Jerome Thier, Marian Thier

Non ci sono commenti.

Ultimi commenti Segui questa conversazione

Commenta