«Loro avevano creato James Dean e non l’avrebbero lasciato andare. Lui sembrava esprimere alcuni dei sentimenti per i quali non sapevano trovare le parole. Rabbia. Ribellione. Speranza. La solitaria consapevolezza di crescere in questi tempi. Indossavano quello che lui indossava. Camminavano come camminava. Recitavano le parti che gli avevano visto recitare, e cercavano le risposte che pensavano lui stesse cercando. Un eroe fatto della loro solitudine. Una leggenda intessuta della loro irrequietezza, della loro energia, della loro disperazione. A quelli che hanno creato un eroe, a quelli che hanno intessuto la leggenda: questo film è dedicato a loro. Con affetto e con speranza. Se c’è una risposta, questa spetta a loro». Le parole scorrono su facce di giovani che guardano un film, camminano per le strade, entrano nei locali. Tutto in bianco e nero. Jeans, gonne a pieghe, giubbotti, T-shirt, camicie chiare. Non “selvaggi”, ma ragazzi borghesi qualunque, americani degli anni 50. Quelli che decretarono per primi, istantaneamente, il mito di James Dean, morto il 30 settembre del 1955, accartocciato dentro la sua nuova Porsche 550 Spyder argentea, dopo aver urtato una Ford all’incrocio tra la route 466 e la route 41.

Finite le riprese di Il gigante (e decaduta perciò la clausola del contratto con la Warner che gli proibiva di correre durante la lavorazione), stava andando da Los Angeles a Salinas per partecipare a una gara automobilistica. Aveva 24 anni e interpretato tre film, uno solo dei quali, La valle dell’Eden, era già uscito nelle sale. Gli altri due, Gioventù bruciata e Il gigante, sarebbero stati distribuiti un mese e un anno dopo la sua morte, decretando la nascita del mito. Mito di almeno un paio di generazioni, forse anche più: perché non l’abbiamo mai visto invecchiare, mutare, magari cedere o autodistruggersi o consumarsi. Fissato per sempre nel tormento del passaggio dall’adolescenza alla giovinezza, attorcigliato su se stesso o improvvisamente e goffamente espansivo, tenuto a distanza dal padre o dominato dalla madre, in cerca comunque, sempre, di un riscatto con (o per) entrambi, in cerca di una famiglia, di un amore, di complici per le sue sensazioni, un giovane uomo insofferente, che sta tentando di capire chi è e dove va.

E perciò scappa. Scappa a Monterey, alla ricerca di una madre che non è morta ma è maîtresse in un bordello (La valle dell’Eden) o va a rifugiarsi con due compagni di solitudine nella grande villa abbandonata di fronte al Griffith Park (Gioventù bruciata). Oppure cerca affermazione improvvisandosi imprenditore in lavori “da grande”: coltiva fagioli (alla base della dieta delle truppe) presagendo un aumento di prezzo quando gli Usa entreranno nella Prima guerra mondiale o si ostina a scavare il petrolio nel fazzoletto di terra che ha ereditato in Texas. Ma quando, inaspettatamente, le sue idee funzionano e le sue imprese vanno a buon fine, il riconoscimento affettivo che si aspetta non arriva; la famiglia, vera o ideale, alla quale vorrebbe appartenere non lo accoglie, non comprende. Sbagliano sempre, Cal, Jim e Jett; sbagliano perché parlano una lingua diversa da quella degli adulti, perché non ne capiscono i compromessi, i codici impliciti. Non è che non li accettino, che esista una causa eclatante che li induca a rifiutarli: è che non li capiscono. Il giorno in cui li capissero, potrebbero rifiutarli come accettarli (più probabilmente rifiutarli, dato il periodo storico in cui si affacciavano, gli anni 60. Ma non è detto).

Se nei finali di La valle dell’Eden e Gioventù bruciata due autori sensibili come Kazan e Ray concedono al conformismo hollywoodiano una lieve spolverata consolatoria (che non cancella la tensione nervosa e ambigua che si è accumulata, non rassicura), in Il gigante di Stevens Jett Rink arriva verso i cinquant’anni, ma ci arriva nel 1954, quando James Dean ha 23 anni e la sua maturità è solo una proiezione disperata della sua giovinezza tormentata e contratta. Si rasava la fronte per simulare la stempiatura dell’età, ma interpretava sempre il ragazzo in lotta per farsi accettare da quella famiglia ricca e idealizzata che comunque non lo voleva. Fin dall’inizio, è Rock Hudson (di soli sei anni più vecchio) l’adulto di Il gigante. E, fino alla fine, James Dean è il ragazzo. Forever Young, come dice una canzone di Bob Dylan, che spesso si è ispirato a lui. L’8 febbraio del 2021 James Dean avrebbe compiuto 90 anni, e in molti si sono chiesti come sarebbe stato oggi se non si fosse schiantato lungo la strada per Salinas. Se pensiamo alla carriera di Marlon Brando, sette anni più vecchio, stessa scuola di recitazione (l’Actors Studio), stesso padre putativo teatrale e cinematografico (Kazan), stessa tensione scontrosa, ci rendiamo conto che gli scarti, gli intralci, i trionfi di questi “mostri” dello schermo sono imprevedibili. Meglio fermarli là, in quel tempo, il selvaggio come Kurtz.

All’inizio degli anni 60, in I divi, Edgar Morin definiva Marlon Brando un angelo rombante che «annunciava come un immaginario Giovanni Battista il James Dean reale, perché anche lui era l’espressione immaginaria di adolescenti reali che solo nella selvaggia corsa in moto potevano sfogare la loro rabbia di ribelli». Il succo è “Brando attore” e “Dean reale”, perché James Dean nella vita era più James Dean di quello che trasferiva sullo schermo. Attraverso lo studio, il lavoro, l’osservazione costante delle persone che incontrava e fotografava, attraverso la pittura e la musica, attraverso l’istinto (Ray disse di lui che era un «natural», un “talento naturale”) e le nottate passate nei bar che considerava “casa” (sia a New York sia a Los Angeles), James Dean aveva affinato uno stile che rifletteva esattamente i “reali” turbamenti dell’età inquieta, sua come di tutti i giovani che si stavano affermando come nuova classe sociale (e di consumatori, lettori, spettatori). In questo senso, le parole più acute sulla sua recitazione furono quelle di un altro quasi coetano (classe 1932): «Recitare giusto o recitare sbagliato, queste due espressioni non hanno senso per James Dean, perché ci si aspetta da lui una sorpresa a ogni istante; lui può ridere là dove un altro attore piangerebbe e viceversa, perché ha ucciso la psicologia il giorno stesso in cui è apparso su una scena. In James Dean tutto è grazia e in tutti i sensi della parola. Il segreto è là.

Dean non fa meglio degli altri, fa qualcosa d’altro che è il contrario e la scommessa di un prestigio che conserva dall’inizio alla fine del film. In James Dean i giovani d’oggi si ritrovano completamente, e più che per le ragioni che si citano di solito, violenza, sadismo, frenesia, malvagità, pessimismo e crudeltà, per altre infinitamente più semplici e quotidiane: pudore dei sentimenti, fantasia in ogni occasione, purezza morale senza rapporti con la morale corrente ma più rigorosa, gusto inestinguibile dell’adolescente per la competizione, ebrezza, orgoglio e rimpianto di sentirsi “fuori” dalla società, rifiuto e desiderio di integrarsi e infine accettazione - o rifiuto - del mondo com’è». Lo scriveva nel 1956 un giovane critico, presto regista, che se ne intendeva di adolescenza tumultuosa: François Truffaut.

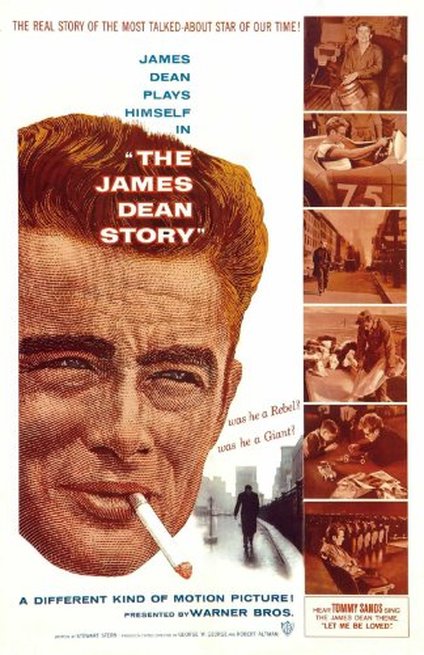

Un anno dopo, nel 1957, fu realizzato il documentario citato in apertura: La storia di James Dean, secondo film di un autore che sarebbe diventato enorme negli anni 70. Robert Altman aveva sei anni più di Dean, l’età giusta per restarne impressionato in vita (e infatti tornò sul mito nel 1982 con lo straziante Jimmy Dean, Jimmy Dean, fine di un sogno, rinuncia a una tensione), e ne ricostruì la vita attraverso interviste a chi lo aveva conosciuto, riprese dei luoghi che aveva frequentato, pochi spezzoni di film e, soprattutto, quella che chiama «esplorazione dinamica delle fotografie», sue come dei suoi oggetti, dei suoi quadri, dei suoi ammiratori e coetanei. E, nel 1957, ci diceva già tutto: che Cal e Jim e Jett erano James Dean, per lui che li metteva in scena e per i ragazzi che li guardavano. E che la risposta spettava a loro.

Non ci sono commenti.

Ultimi commenti Segui questa conversazione

Commenta