Regia di Ridley Scott vedi scheda film

Cos’è che ci rende umani? Molto liberamente tratto dal romanzo Ma gli androidi sognano pecore elettriche? del grande Philip K. Dick (di cui, alla fin fine, mantiene giusto il soggetto di massima e i personaggi), Blade Runner si può verosimilmente considerare il miglior film di fantascienza degli anni ‘80.

Saccheggiato innumerevoli volte da tanto cinema successivo, il vero capolavoro di Scott (più di Alien) propone un affresco di un futuro possibile tremendamente inquietante, cupo, fosco eppure incredibilmente suggestivo.

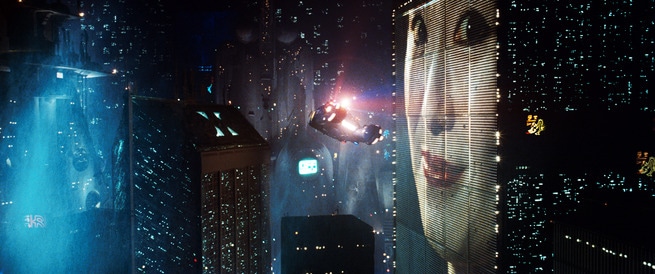

Se lo è, come lo è di certo, un capolavoro assoluto, Blade Runner lo è anche e soprattutto grazie al suo indubbio fascino visivo. La metropoli sterminata, oppressiva, invischiata nel pantano a livello morale e subissata da invadenti pubblicità, perennemente percossa dalla pioggia battente, con le sue architetture imponenti e spettrali, kitsch e barocche, è in sé un’invenzione memorabile (merito dell’artista Syd Mead e dello scenografo L. G. Paull).

La regia, le riprese in penombra, le inquadrature in controluce e fumose… tutto contribuisce a rendere Blade Runner una delle opere più visivamente spiazzanti e stupefacenti della storia del cinema. E la “misteriosa” colonna sonora di Vangelis, un altro capolavoro nel capolavoro, risulta così evocativa delle atmosfere prevalenti della narrazione da permettere da sola di riportare alla memoria tutto il film. Non dimentichiamo poi la recitazione (impossibile non conferire la palma ad Hauer, a questo proposito, che col suo monologo finale ha segnato indelebilmente la storia del cinema, entrando nel linguaggio comune con quelle “cose che voi umani non potreste neanche immaginare”).

Blade Runner (1982): scena

E, infine, le tematiche. Blade Runner è un’opera densissima, impossibile da metabolizzare con un’unica visione; un’opera che porta a mettere in discussione alcune certezze, a partire dalla domanda delle domande: cos’è che ci rende umani?

Gli androidi si pongono come un fastidioso pungolo, una trave infuocata infilzata nel muro delle nostre illusioni. Non soltanto in quanto mettono a repentaglio la chiara distinzione tra uomo e macchina, ma forse specialmente in quanto sollevano dubbi morali gravosi circa l’auspicabilità stessa di trascendere l’umana natura, qualunque essa sia.

In altre parole, creare l’uomo nuovo, in questo caso “artificiale” con l’ingegneria genetica, si vorrebbe depurato di emozioni e sentimenti, negativi quanto positivi, porta alla creazione di un essere che prima o poi erompe in una sorta di rivolta prima di tutto interiore, dovendo ricercare qualcosa di altro, non potendo accontentarsi di fare da schiavo.

Che ciò che ci rende potenzialmente crudeli, spietati e imprevedibili – i replicanti che hanno sviluppato emozioni paiono in genere privi di compassione per coloro che non siano loro simili – sia anche ciò che ci rende coscienti, liberi e consapevoli, ciò che rende la vita degna d’esser vissuta?

Che si debba venir a patti con la biologia, e mettersi in testa una volta per tutte che certe deficienze non si possono superare, che siamo e rimaniamo prima di tutto animali, animali gregari, e che la nostra insopprimibile imperfezione si riflette nella costante imperfezione delle istituzioni, della cultura, fin del linguaggio che noi stessi ci siamo costruiti, e che così spesso paiono mostrare tutti i loro limiti, e che quindi a maggior ragione sarebbe il caso di non giocare a fare gli dei? Ammettere perciò che, tra detti limiti, rientri pure quello di non interferire oltremodo con la natura e con ciò che alla fine non comprendiamo a fondo.

Blade Runner (1982): Harrison Ford, Edward James Olmos

Inoltre, come costruzione umana, può la società nel suo complesso progredire oltre un certo punto? Il film, d’altronde, ci mostra un futuro in cui il progresso tecnico appare sempre più scollegato dal progresso umano – “spirituale” – e dal benessere, cui si cerca palliativamente, ma vanamente, di sopperire tramite un consumo ossessivo, che la pubblicità onnipervasiva s’incarica di scientemente sollecitare (una specie di incubo tra Orwell e Bernays, cui manca giusto la pubblicità in sogno à la Futurama per esser completo).

Quest’ipotetica società prossima ventura corrisponde ad una distopia, piagata da inquinamento, indifferenza, bruttura, abbattimento, ad una degenerazione ulteriore e inesorabile del sistema in cui già siamo immersi. Che si sia raggiunto lo zenit? L’umanità è forse al capolinea? Da qui è solo discesa? Arriveremo addirittura a distruggere il pianeta – ad annullare quasi qualunque forma di flora e di fauna e qualsiasi cosa di “bello” – con la chimera di una fuga nello spazio, in colonie, così riprendendo il ciclo di violenza e sopraffazione?

Blade Runner (1982): Rutger Hauer, Harrison Ford

La natura umana nasconde sicuramente anche un lato in ombra. Rischia di prendere il sopravvento, coi Tyrell di questo mondo che, mentre appunto giocherannno a fare i Creatori, domineranno un mondo ormai invivibile? Tante le domande, rispetto alle quali il film non offre facili risposte.

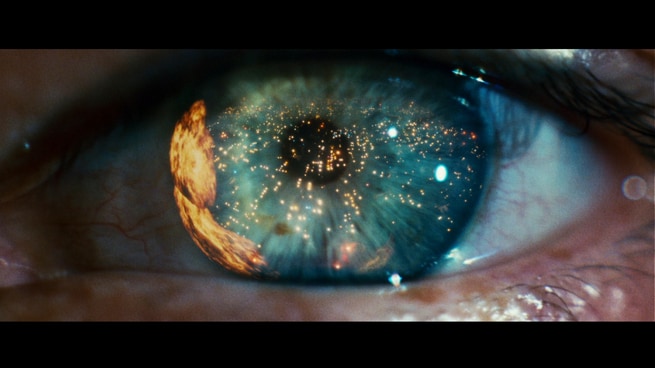

Un altro piano del discorso si sviluppa con le riflessioni circa la parzialità e transitorietà dello sguardo e della memoria. Mezzi tramite i quali interpretare il reale, spesso constatandone sconfortati l’irredimibile brutalità; ma allo stesso tempo sensi e percorsi mentali facilmente manipolabili, talora ingannevoli (non a caso i replicanti – gravati da memorie sintetiche che fanno loro ricordare eventi che in effetti non hanno mai davvero vissuto – ricercano un qualcosa di esterno, un’immagine, una figura, qualcosa di più concreto su cui basare la propria concezione).

Blade Runner (1982): scena

Ma “vero” e “falso” non sono sempre categorie così assolute: sono più “veri”, “umani”, i replicanti come Rachael (che a differenza di Roy e compagnia dimostra di provare empatia) o quegli uomini che si rivelano del tutto indifferenti e apatici? E quegli stessi esseri umani – o almeno parte di essi – sono poi “effettivamente” umani o sono magari replicanti essi stessi?

“It’s too bad she won’t live. But, then again, who does?” riecheggiano le parole del blade runner Gaff. Si arriva a sospettare che Deckard sia anche lui un replicante, ma forse del resto pure molte delle persone che s’incontrano nel corso del film. Allo stesso tempo, però, replicanti o umani che siano, è forse vita quella che sono costretti a condurre, in una metropoli spettrale calata in un mondo in disfacimento?

Il film, nella versione del regista, si chiude lasciando nel dubbio circa l’avvenire di Deckard e Rachael. Le porte di quell’ascensore si serrano inesorabili, mantenendo lo spettatore nell’incertezza, combattuto riguardo a idee sul mondo e la vita che magari dava per scontate, ma certo di aver assistito ad uno dei più straordinari risultati dell’arte cinematografica.

Non ci sono commenti.

Ultimi commenti Segui questa conversazione

Commenta