Nel 1967 Luchino Visconti firma Lo straniero, adattamento rigoroso e inquieto del romanzo di Albert Camus. Il film, rimasto per decenni ai margini della memoria collettiva, ha il passo di un’opera senza tempo: asciutta, concentrata, spiazzante.

Dietro la fedeltà al testo, Visconti costruisce un cinema della distanza, dove la luce abbaglia, il silenzio pesa, e i corpi sembrano vivere fuori dal mondo. Non c’è complicità tra lo spettatore e Meursault. C’è solo la possibilità, scomoda, di osservare.

Un film che non cerca di spiegare Lo straniero, ma che lo attraversa, nel punto in cui il sole e l’assurdo si toccano.

La sconfitta come destino

C’è un’ombra lunga che attraversa Lo straniero di Luchino Visconti, uscito nel 1967 e da allora rimasto quasi invisibile: nessuna tv, nessuna piattaforma ma solo qualche link su YouTube, nonostante un restauro del 2024. Un film che ha accompagnato per venticinque anni il pensiero del suo autore, fin da quando, nel 1942, lesse per la prima volta il romanzo di Albert Camus, durante la lavorazione di Ossessione. Visconti racconta di esserne rimasto “violentemente toccato”. Solo un quarto di secolo dopo, riuscirà a trasformare quella folgorazione in un film.

Il risultato è un’opera che si muove tra fedeltà e ossessione, tra classicismo e sperimentazione emotiva. Non è un film pacificato, né con il testo di partenza né con se stesso. Ma forse proprio per questo oggi chiede di essere rivisto, riascoltato, rimesso in gioco.

Come ha scritto OGM in una recensione molto attenta alle atmosfere del film, Lo straniero di Visconti appare come “un tenue e disarmonico acquerello, dipinto, sulla carta umida, dalla tremolante e indifferente mano del caso”. Una definizione che coglie perfettamente il senso di disorientamento che il film produce: un’opera che più che raccontare, respinge. Che sorvola “con il distacco di chi guarda, non capisce, però accetta senza condizioni”.

L’Algeria come scena ultima

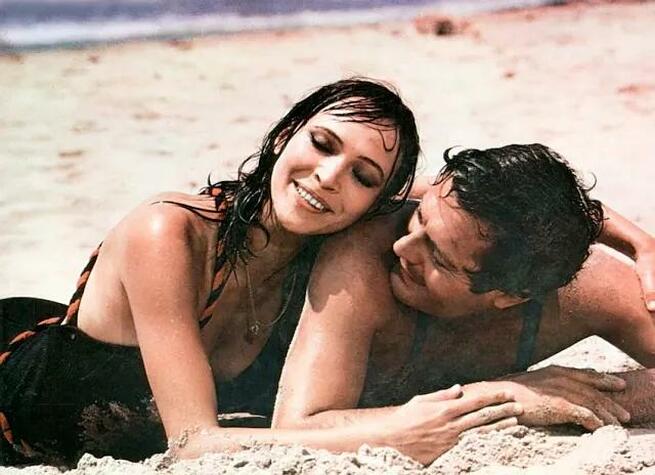

La vicenda è nota. Algeri, metà anni ’30. Meursault, un giovane impiegato francese, partecipa al funerale della madre senza piangere. Il giorno seguente si tuffa in mare con Marie, una collega. Rifiuta una promozione. Si lascia coinvolgere dal vicino Raymond in una storia ambigua, che sfocia in un delitto: un colpo di pistola sotto il sole, su una spiaggia deserta, contro un uomo arabo. Il processo che ne segue non giudica il crimine, ma l’uomo. O meglio, il suo atteggiamento: la sua impassibilità, il suo disinteresse, la sua incapacità di aderire al “gioco sociale”.

Visconti sposta l’azione nel 1935. La sua Algeri (il film è girato in esterni e in interni che ricostruiscono il volto coloniale della città) non è una cartolina esotica. È un luogo dove la morte ha i tratti del caldo, della pietra, della carne immobile. Non ci sono spiegazioni storiche né esplicite prese di posizione: ma dietro ogni scena si avverte il peso della frattura coloniale, il disagio sordo del pied-noir che si scopre ospite di una terra che non gli appartiene più.

In questo contesto, John_Nada1975 coglie con lucidità la forza della ricostruzione scenografica, lodando la “corretta e attraente ricostruzione della Algeri dei quartieri bianchi francesi del 1936”, grazie alla collaborazione tra Giuseppe Rotunno e Mario Garbuglia. È un’Algeri che non consola, non ammalia: è muta, eppure densa di tensioni latenti.

Il corpo di Meursault

Marcello Mastroianni dà volto e corpo a Meursault. Non un giovane spaesato, ma un uomo adulto, consapevole, segnato. La sua interpretazione lavora sullo scarto, sul trattenere anziché esprimere, sull’inerzia come scelta. Mastroianni incarna una forma di disobbedienza silenziosa: l’accettazione della condanna come unica coerenza possibile.

Visconti evita ogni psicologismo. Non cerca di entrare nella mente del personaggio, né di giustificarne le scelte. Ma ne fa un corpo tra i corpi. Un corpo che si muove in un paesaggio che lo respinge. I gesti, i silenzi, gli sguardi: tutto in Meursault sembra dire “no” senza mai pronunciarlo.

La macchina da presa non spiega, osserva. Resta un passo indietro. Inquadrature spesso frontali, attenzione al dettaglio, e soprattutto un uso pittorico dello spazio. Ogni scena potrebbe essere un quadro. Ma non è estetismo: è una forma di distanza. Il mondo è lì, bellissimo e irricevibile.

Non tutti però hanno accolto questa interpretazione come risolutiva. Secondo emmepi8, Mastroianni “imprigiona” Meursault nella sua “caratterialità di uomo pigro e distante, più che indifferente”. Una lettura che suggerisce un limite dell’interpretazione, forse troppo interna alla persona dell’attore. Eppure, lo stesso utente riconosce a Mastroianni l’impegno estremo: recita in francese, partecipa alla produzione, e cerca con ogni mezzo di dare forma a un personaggio che vive di silenzi e sottrazioni.

Luce, materia, astrazione

La fotografia di Giuseppe Rotunno è uno degli elementi chiave del film Lo straniero. Nessun colore violento, nessuna saturazione artificiale: il paesaggio algerino è reso con tonalità smorzate, realistiche, che virano quasi al grigio. L’effetto è straniante. Non c’è calore, non c’è esotismo. Solo la luce come agente impietoso, come condanna visiva.

Visconti stesso spiegava di non poter immaginare “l’universo carnale di Camus senza colori”. Ma il colore, in questo caso, non serve a dare vita: serve a togliere illusioni. I dettagli (una parete ocra, una tovaglia sporca, un oggetto fuori fuoco) raccontano più del dialogo. Il mondo esterno diventa muto, mentre quello interiore non parla.

In alcune sequenze, il film rasenta l’astrazione. La scena dell’omicidio, ad esempio, è costruita sul tempo che si dilata, sui bagliori del sole, sul rumore assordante della luce. Meursault spara non per odio, ma per eccesso di realtà. È il mondo stesso a fargli perdere l’equilibrio.

Questo senso di rarefazione visiva è al centro anche della lettura di OGM, che parla di “vuota rigidità” e “stilizzazione incolore” come chiavi di lettura dell’intero film. Un’estetica della deriva, dove “lo scollamento diventa l’unico filo conduttore”. Non è un cinema che racconta, ma che spinge ai margini, che sfibra lo spettatore fino all’estraneità totale.

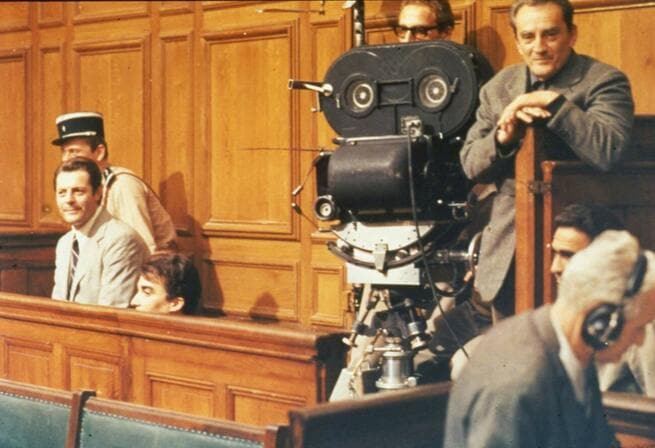

Un processo che non è un processo

La seconda parte del film Lo straniero si svolge quasi interamente in tribunale. Ma non è un thriller giudiziario. È una cerimonia. Un rito sociale in cui si stabilisce chi appartiene e chi no. Meursault non si difende. Non si pente. Non si racconta. I testimoni parlano del suo comportamento, non del delitto. L’accusa è morale, non penale.

Visconti filma l’aula come un teatro. I costumi, i gesti, persino le pause hanno qualcosa di rituale. Il film si fa più verbale, ma resta sempre attento al corpo: a quello immobile dell’imputato, e a quelli agitati degli altri, che si affannano a dargli un senso. Meursault resta lì, al centro, in silenzio. Esiliato da un sistema che non riconosce.

E proprio in questa seconda parte si concentra, secondo John_Nada1975, uno dei momenti più alti del film: il confronto finale con il cappellano, interpretato da Bruno Cremer. Una scena che diventa “un superbo monologo esistenzialista, individualistico, libero e contro ogni convenzione”, in cui Mastroianni – spesso sottovalutato per questa prova – riesce finalmente a far esplodere la rabbia e la lucidità del personaggio. Uno squarcio di cinema puro, quasi isolato nel corpo di un’opera che, per molti, resta trattenuta.

Una sconfitta senza redenzione

Visconti ha definito Lo straniero “il racconto di una sconfitta”. Non una disfatta epica, ma una sconfitta esistenziale, quotidiana. Meursault non è un ribelle, non è un martire. È semplicemente un uomo che non si piega. Il suo rifiuto non è clamoroso, ma assoluto.

Il film non cerca di dare una lezione. Né propone una morale. Ma, come il romanzo, lascia in sospeso una domanda: cosa accade a chi non gioca il gioco? A chi si limita a vivere, senza interpretare? A chi accetta di essere straniero al mondo, e non cerca un posto?

Per alcuni utenti, come steno79, proprio l’imposizione della fedeltà assoluta al romanzo – voluta dalla vedova di Camus – ha impedito a Visconti di esprimere il proprio sguardo autentico. Il film resta così “illustrativo”, “piuttosto inerte e opaco”. Non un fallimento, ma nemmeno secondo lui il capolavoro atteso.

Anche emmepi8 sottolinea come il progetto iniziale di Visconti fosse ben diverso: una narrazione a più voci, quasi alla Rashōmon, che invece si è ridotta a un “documento filmato del romanzo”. Un’occasione, forse, sprecata.

Echi lontani, sguardi diversi

Quasi sessant’anni dopo, François Ozon ha scelto di tornare sullo stesso testo, con un adattamento più sensoriale, più astratto, girato in bianco e nero, in cui il protagonista è più giovane, più opaco, meno visibilmente in conflitto. Ozon, come racconta nelle note di regia che accompagnano il suo lavoro, allarga lo sguardo al contesto storico, dà più spazio ai personaggi femminili, inserisce la questione coloniale in modo esplicito. Il suo film parla all’oggi, pur restando vicino allo spirito di Camus.

Eppure, tra i due, non c’è sovrapposizione. Ozon guarda Lo straniero come un mistero da esplorare. Visconti, invece, lo assume come tragedia già scritta. Due sguardi diversi su un testo che, a distanza di decenni, continua a restare “straniero” a ogni tentativo di riduzione.

Ma forse proprio la “letteralità” è il punto di forza e debolezza del film di Visconti. Come nota ancora OGM, la fedeltà diventa “parte integrante della durezza di una vicenda” che “vede strappare, ad un’aridissima realtà, i secchi tuberi dell’irrimediabile male di vivere”. È un film che non si può amare facilmente. Ma che, rivisto oggi, chiede più ascolto che giudizio.

Filmografia

Lo straniero

Drammatico - Italia 1967 - durata 104’

Regia: Luchino Visconti

Con Marcello Mastroianni, Anna Karina, Bernard Blier, Georges Wilson

Lo straniero

Giallo - Francia 2025 - durata 120’

Titolo originale: L'étranger

Regia: François Ozon

Con Benjamin Voisin, Pierre Lottin, Denis Lavant, Swann Arlaud, Rebecca Marder, Jean-Charles Clichet

Non ci sono commenti.

Ultimi commenti Segui questa conversazione

Commenta