Regia di Guillermo Del Toro vedi scheda film

Frankenstein (2025): Mia Goth, Oscar Isaac

Venezia82. Mostra Internazionale d'Arte Cinematografica.

“Frankenstein” di Mary Shelley è uno dei romanzi più iconici dell’Ottocento. Per giunta, uno dei più fortunati, dal punto di vista editoriale. Ancor più leggendaria, tuttavia, è l’incredibile genesi dell’opera. Nel 1816, Mary Wollstonecraft Godwin era ospite di Lord Byron in una villetta adagiata sulle sponde del lago di Ginevra. Con lei erano il "compagno" Percy Shelley e la sorellastra Claire Clairmont. Lo stato interessante di quest’ultima fu il motivo di quella visita avvenuta nel mese di maggio, uno dei più freddi e piovosi che si ricordasse lungo le acque tepide del lago. La relazione tra Claire ed il nobile poeta rese necessaria la visita.

L’eruzione del vulcano Tambora avvenuta nel luglio del 1815, disperdendo una quantità di vapori e ceneri tali da modificare il clima dell’anno successivo, rese impossibile agli ospiti la vita all’aperto e godere del benevolo clima lacustre. Fu così che il padrone di casa, il suo medico personale, John William Polidori, e gli altri intervenuti, una volta liquidato il problema di Claire, passarono il tempo a disposizione leggendo racconti gotici tedeschi e discutendo di filosofia e medicina davanti al camino.

La gravidanza sconveniente di Claire, il vulcano nelle Indie Orientali, l’anno “senza estate” da quest’ultimo causato ed il tedio provocato dalla pioggia portò Lord Byron a sfidare gli ospiti in una gara di scrittura. Ognuno di loro avrebbe scritto una storia di terrore. Ciò che si sa è che Mary rimase un po’ spiazzata e senza l’ispirazione necessaria per partecipare al gioco. La notte, tuttavia, le portò consiglio.

Una pietanza indigesta nello stomaco condita dal freddo inusuale? L’incubo andò a sommarsi alle altre cause segnando il suo destino di scrittrice. Quella notte Mary Wollstonecraft metabolizzò le conversazioni sulla medicina di Galeno e sui progressi della scienza.

Il mostro nacque così nel 1817 e l’anno successivo venne presentato al mondo nella sua prima stesura.

Frankenstein (1931): Boris Karloff

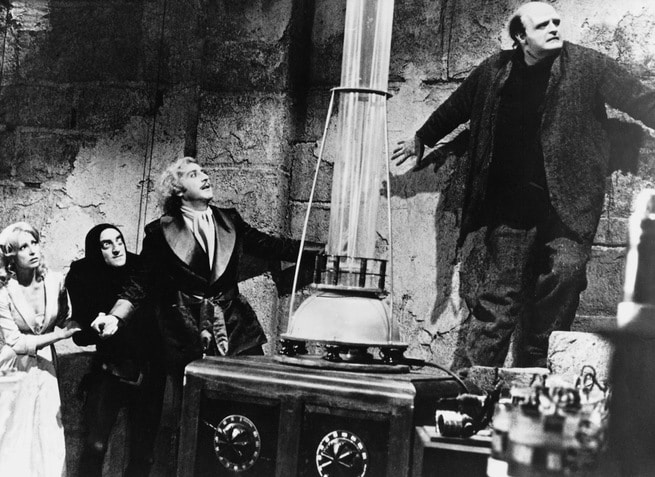

Frankenstein junior (1974): Peter Boyle, Gene Wilder, Teri Garr, Marty Feldman

Frankenstein di Mary Shelley (1994): Richard Briers, Robert De Niro

Il cinema non tardò ad appropriarsi dell’opera di Mary Shelley. Il primo corto risale al 1910. Nel 1931 uscì l’opera fondamentale. Il “Frankenstein” di James Whale diede alla creatura le sembianze protesiche di Boris Karloff. Per sempre. Mel Brooks si ispirò a Mary Shelly nel dare alla luce la propria "creatura comica" del 1974 (“Frankenstein Junior”). Infine nel 1995 Francis Ford Coppola produsse “Frankenstein di Mary Shelley”, la versione più fedele del romanzo.

A distanza di trent’anni dal film di Kenneth Branagh, la produzione più imponente per mezzi e risorse messe sul tavolo è, senza dubbio, quella voluta da Guillermo del Toro e finanziata da Netflix.

Ma che versione è quella di Guillermo Del Toro rispetto alle (numerose) altre del passato? Il regista messicano si mantiene nel solco tracciato dal libro ma sostanzialmente fa di testa propria mantenendo uno stretto legame con i punti cardine del romanzo e con l’immaginario cinematografico precedente. James Whale su tutti.

Harlander, il personaggio interpretato da Christoph Waltz, rappresenta la deriva più evidente dal libro di Shelley ma è un personaggio basilare in quanto attualizza il racconto dando al film un respiro contemporaneo. Harlander è un ricco trafficante d’armi che mette a disposizione di Victor Frankentein capitali infiniti per creare la vita. Un miliardario per cui l’orologio sta scoccando le ultime ore. Non avrete difficoltà ad immaginare qualche odierno taycoon che cerca di ingannare la morte a suon di dollari. Jeff Bezos ha messo i soldi nella start up “Alto Labs” allo scopo di “ringiovanire le cellule” mentre Bryan Johnson, magnate americano dei pagamenti digitali, inventore di Braintree, poi confluto in PayPayl, si sottopone ad un programma ginnico/trasfusionale/alimentare dal nome “Blueprint” nella convinzione di ridurre sensibilmente l’invecchiamento e campare ben oltre la media. Steve Jobs ha provato le sue ma senza successo mentre Vladimir Putin sta investendo nel settore delle biotecnologie con costanza crescente. La lista è lunga.

Il dualismo tra la creatura ed il suo creatore, invece, rimane intatto in ciò rispettando le pagine del libro e la sua etica. A contrario i personaggi di contorno subiscono significativi cambiamenti. Per esempio Elizabeth è la fidanzata di Willliam Frankenstein che, nella versione di Del Toro, non è più un bambino. Contrariamente alle pagine di Mary Shelley, non è Victor a cacciare la creatura per ucciderla bensì il contrario. È il mostro a volersi vendicare del dottore, reo di non avergli dato una compagna per la vita (eterna). Cambia, dunque, il finale ma è necessario e doveroso vista la centralità di Harlander, personaggio che sa parlare alle nuove generazioni, quelle odierne, consapevoli del peso della scienza nel comparto medico e quelle scottate dalle malattie a trasmissione sessuale. Harlander ha la sifilide.

Frankenstein (2025): Christoph Waltz

L’immortalità su cui Guillermo del Toro concentra le sofferenze della creatura è una questione essenziale. Le motivazioni di Harlander sono legate all’ottenimento di una rinascita fisica dalle ceneri della malattia. Il dottore vuole sfidare la comunità scientifica, animato da tracotanza e delirio di onnipotenza. Harlander, a contrario, ha obiettivi ben più pragmatici. Gli stessi che Putin e Xi Jinping, beccati da un microfono ancora acceso poco tempo fa, sperano di soddisfare dalle colossali donazioni versate in “longevity biotech” da generosi oligarchi.

Mary Shelley non ha mai parlato di immortalità ma Guillermo Del Toro ne ha la possibilità con due secoli di scoperta scientifiche che la scrittrice non poteva immaginare. Scoperte che ingolosiscono i ricchi della terra e li spingono ad investire miliardi di dollari per allungare le proprie prospettive di vita. Il film parla di loro e della loro 'moralità sacrilega".

Lo scacco alla morte e le aspirazioni del magnate della guerra spingono a modificare la fine nota della creatura per caricare di questioni etiche un film che altrimenti non avrebbe nulla di nuovo da dire. Nulla a cui non avesse pensato la giovane Mary Wollstonecraft Godwin mentre studiava il compagno impegnato a conversare con gli ospiti di Byron. Il suo atteggiamento poteva sembrare quello altezzoso di Victor mentre il bambino della cugina poteva apparire agli occhi del cenacolo un “mostro” da debellare.

Di certo la scienza maturata nel secolo dei Lumi aveva messo ai margini la religione spazzando via radicate convinzioni e superstizioni. Ma le stesse scoperte avevano inasprito la contesa tra potere divino e potere umano. Nel film di Del Toro gli echi della lotta tra umano e divino si sentono poco ricadendo semmai, la riflessione, sull’uomo comune contrapposto a quello irragiungibile e divino che possiede la maggioranza delle ricchezze. Insomma, Dio è morto nel film di Del Toro, mentre il capitalismo che l’ha ucciso ha portato pochi magnati a sostituirsi ad esso, però in terra. Chiudendo, direi che il film è pregevole dal punto di vista tecnico. Il ritmo e la tensione emotiva sono costanti. Il regista sa lavorare sui personaggi e sulla storia proponendo il suo punto di vista.

Manca qualcosa? A mio avviso sì. Questo film mi sembra sottomesso, visivamente parlando, all’immaginario collettivo prodotto nel passato. Da un artista tanto estroso e originale mi sarei aspettato qualcosa di più che una fedele riproduzione dell’immaginario ottocentesco. Solo la creatura di Jacob Elordi ha le forme fantastiche di un “fauno” anziché quelle di un Bori karloff. Il resto è volutamente accomodante e vicino a ciò che un’intelligenza artificiale proporrebbe come soluzione estetica ideale per una moltitudine di spettatori (abbonati) impigriti. Qualche sciocchezza nell’uso delle lingue lascia fortemente perplessi riducendo ulteriormente la qualità di un film che appare interessante dal punto di vista dei contenuti ma piuttosto lineare nella sua rappresentazione estetica.

Frankenstein (2025): Oscar Isaac

Non ci sono commenti.

Ultimi commenti Segui questa conversazione

Commenta