Regia di Paola Cortellesi vedi scheda film

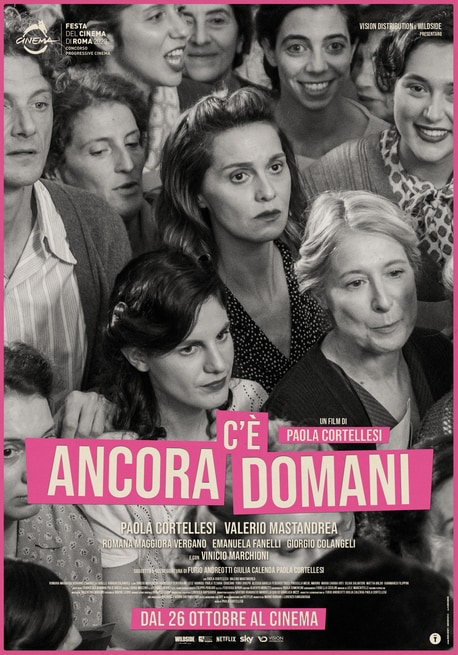

C'è ancora domani (2023): locandina

Siamo a Roma, nel quartiere popolare Testaccio, nel 1946.

La città eterna è libera da tre anni e la guerra mondiale è finita da uno, ma c’è ancora la dura realtà post-bellica, ci sono ancora gli strascichi della miseria, le macerie, la disoccupazione, la fame, le tessere alimentari; e le strade sono ancora pigramente sorvegliate dalle truppe americane (sulle jeep e con le immancabili tavolette di cioccolato sempre a portata di mano per i “liberati”).

Delia (Cortellesi) vive in un appartamento interrato che ha le finestrelle sul piano strada; è sposata con Ivano (Mastandrea), un marito sempre ingrugnato; i due hanno tre figli: una ragazza adolescente e due ragazzini vivaci; in casa con loro convive un suocero allettato, scorbutico ed esigente. Ivano è un egemone tendenzialmente violento e ogni tanto, anche per futili motivi, alza la mani su Delia (vedi lo schiaffo apparentemente immotivato al risveglio): tutti in famiglia sono soggiogati dalla sua prepotenza.

Delia accudisce scrupolosamente la casa e la famiglia, e trova anche il tempo per fare lavoretti extra (rammendi, riparazione di ombrelli, iniezioni) per arrotondare le entrate e accantonare segretamente dei soldi per l’abito da sposa della figlia Marcella che si è fidanzata con Giulio, il figlio di un barista benestante; il fidanzamento è approvato perfino dal burbero Ivano che vede nel promesso matrimonio un salto di classe conveniente.

Delia però, dopo il faticoso pranzo di presentazione con i futuri suoceri, intuisce che anche il giovane pretendente di Marcella, gentile e carino, non è dissimile dal suo violento Ivano. E decide di mandare all’aria il fidanzamento, gettando la figlia nella disperazione, consapevole però di salvarne la vita.

Arriva il 2 di giugno del 1946. Delia ha preparato un fagottello perché sogna di eludere la sorveglianza del marito(sembrerebbe per seguire un corteggiatore, il meccanico Nino, in partenza per il nord).L’improvvisa morte del suocero le riempie la casa di parenti e il progetto di fuga salta.

Ma la via d’uscita di Delia, sorprendentemente (forse un po’ troppo, considerati i depistaggi precedenti), era un’altra: il giorno dopo - il 3 giugno - si sottrae alla prigionia e si reca alle urne per votare il referendum tra monarchia e repubblica ed eleggere l’Assemblea Costituente, vedendo nel voto - concesso per la prima volta alle donne - un primo passo verso la liberazione, non solo sua o di sua figlia o delle donne rinunciatarie del suo tempo: una decisione imprevedibile, sempre meglio comunque della fuga d’amore, preannunciata da ingannevoli indizi, che avrebbe fatto precipitare il film nella banalità.

E sullo sfondo si sentono i primi vagiti del femminismo, di là da venire; ma col senno di poi noi sappiamo quanto ingenua fosse l’illusione di Delia; e quanto illusorio il potere del suffragio universale, che qui arriva come un deus ex machina ma si rivelerà fragile di fronte al maschilismo che si traveste e, di per sé, vacuo (vedi i dati dell’assenteismo).

Il film è palesemente studiato per il grande pubblico (e strizza l’occhio a quello femminile), è costruito con astute (ma abili) caratteristiche autoriali (il bianco e nero d’epoca, il formato che varia, la colonna sonora un po’ ruffiana, certe trovate di trama non del tutto convincenti, come la complicità “esplosiva” del soldato americano di colore) e comunque risulta efficace, sinceramente mesto, convincente.

Sia il b/n (non bozzettistico) che l’ambientazione (con la miseria sociale di quegli anni) fanno pensare immediatamente al neorealismo; gli indizi non chiari contenuti nella trama hanno un alcunché di giallo (vedi la misteriosa lettera-scheda prima cestinata, poi recuperata); la protagonista-regista richiama, anche per la sua carriera stessa, la commedia all’italiana; i temi trattati (patriarcato, condizione della donna) indurrebbero a pensare ad un’opera che si inserisce nel filone del femminismo; due o tre sequenze “osano” citare canzoni decontestualizzate (Dalla, Silvestri, Mina, Concato) e persino accenni di musical; ma i siparietti surreali, pur sorprendenti, sono di una eleganza spiazzante e di un pudore commovente ed hanno un senso che fa riflettere (consenso alla violenza consuetudinaria?); il finale dirotta il film inaspettatamente verso il genere politico-impegnato.

Ma la cucitura dei generi - un puzzle strano - è originale, molto originale; l’equilibrio fra commedia e dramma è dosato; la mano della regista è sapiente: educativa senza cadere nel didascalismo retorico, abile nello sdrammatizzare, leggera ma determinata, attenta ai dettagli senza pignolerie, apparentemente comica (“popolare”) senza dimenticare lo spessore del messaggio civico del racconto. E commuove pure, senza retoriche strappalacrime. E con ferma leggerezza si schiera con le donne di quel tempo, sottomesse ma determinanti; e un po’ manda messaggi anche a quelle di oggi apparentemente emancipate ma a rischio.

La caratterizzazione dei personaggi è accurata e la recitazione di tutti è contenuta e affascinante (quella della stessa Cortellesi, quella di Valerio Mastandrea, quella di Emanuela Fanelli, …).

È facile pensare, vedendo questo film, ai capolavori del neorealismo citato in alcune scene (il muro delle donne di Roma città aperta, di Rossellini, 1945) e attraverso personaggi (la coppia felliniana di Gelsomina e Zampanò de La strada, 1954, di Fellini; Maria Ricci di Ladri di biciclette, 1946, di De Sica; Sofia Loren di Una giornata particolare di Scola, 1977). Ma si tratta di citazioni sapienti, consapevoli, fatte con matura personalità.

A proposito di “senno di poi”, è desolante vedere sottotraccia la rappresentazione della rassegnazione nelle dinamiche familiari e nei sogni di ascese sociali, quella dell’impotenza del suffragio universale di fronte al rotolare inarrestabile della storia, quella dell’invincibilità del maschilismo (che già nel film vegeta camuffato nelle nuove generazioni rappresentate dal gentile fidanzato di Marcella). Desolazione che si traduce in un’amarissima certezza circa l’inutilità della speranza nel processo automatico della civiltà e nelle “magnifiche sorti e progressive” della storia.

Non ci sono commenti.

Ultimi commenti Segui questa conversazione

Commenta