Nostalgia della luce (2010): scena

Nostalgia della luce (2010): scena

"Appunti veloci e primo impatto sul cinema che ci precede, su quello che ci sfiora, o addirittura ci evita; film che attendiamo da tempo, quelli che speriamo di riuscire a vedere presto, ma pure quelli che, temiamo, non riusciremo mai a goderci, almeno in sala."

Noir di grande effetto, che privilegia la confezione scenica, indubbiamente suggestiva, sull'azione, a lungo rimandata o sospesa, presa in ostaggio dall'incombere di un risvolto umano che subentra a condizionarne la sua manifestazione ed ul suo apparentemente incombente incedere: questo in sintesi l'interessante ritorno in regia del valido e corpulento attore belga Bouli Lanners, noto, come interprete, per i suoi ruoli eccentrici e spesso al limite della normalità (Louise Michel, Mammuth e Kill me please dovrebbero bastare e rendere l'idea e ricordarlo nelle sue più efficaci interpretazioni). Ma anche valido regista con una manciata di titoli almeno interessanti (Eldorado road in particolare).

Due killer stanno svolgendo con una certa diligenza l'incarico di rintracciare un cellulare, finito nelle mani sbagliate, contenente video imbarazzanti che il committente vuole cancellare a tutti i costi. Chissà per quale motivo, l'apparecchio è finito nelle mani di due giovani fidanzati, lei un pò debole cerebralmente, lui un vagabondo e ladro: entrambi innamorati l'uno dell'altro e desiderosi di raggiungere il giudice che conosce il luogo ove è stata destinata la figlia di lei, avuta giovanissima e poi data in affido a causa delle instabili condizioni mentali e dell'indigenza della stessa.

Sulle tracce dei due ragazzi, i killer si imbattono pure su un cadavere incartapecorito all'interno di un capannone, a cui i due, accompagnati dall'anziano padrone di casa ove i due alloggiano provvisoriamente, e da un prete, daranno degna sepoltura.

La storia impiega parecchio ad ingranare e non tutto fila liscio, o in modo chiaramente comprensibile, complice una visione in v.o. resa complessa da uno slang francese cosi' complesso e imbastardito da creare qualche problema a coordinare i fatti; ma poco importa di cosa realmente accada, di chi si metta ad intralciare la strada ai due: ciò che conta e che vince nel film è la splendida atmosfera noir, trattenuta e dagli scatti improvvisi, che si traduce in riprese abilmente ricostruite, con la macchina posizionata a fotografare un mondo nero e suggestivo, e riprese con dolly decisamente suggestive e vitali, ma anche pieno di sentimento trattenuto a stento e finalmente manifestato in un finale forse consolatorio ma efficace.

Bravi sia Lanners che Albert Dupontel, di cornice e suggestivi entrambi i vecchi illustri Michael lonsdale e Max Von Sydow, che recita in un perfetto francese, mentre la storia d'amore di turno vede coinvolta la dolce attrice canadese adorata da Dolan, Suzanne Clement.

VOTO***1/2

La coppia artistica Jacques Perrin (attore francese di fama internazionale) e Jacques Clouzod si ritrova in quello che in realtà è il terzo documentario dedicato al mondo animale: una trilogia sui vari regni abitativi faunistici iniziata con il solo perrin ne Il popolo migratore del 2001, proseguita col più recente La vita degli oceani (2009).

In questa ultima produzione ci si focalizza sulla terraferma: l'Europa degli ultimi 15 mila anni, dall'epoca delle ultime glaciazioni, al disgelo che apre gli spazi abitativi del regno animale, accogliendo sempre più entro di sé forme di vita diversissime, a formare, insieme alla flora imperversante, un sistema omogeneo e perfettamente equilibrato.

Dunque dalla glazciazioen all'era delle foreste, che in seguito, con l'avvento dell'uomo, distintosi gradatamente dalle altre razze di mammiferi, inizia poco per volta, col suo comportamento "anticonvenzionale" ed insolito per un animale, a stravolgere, poco per volta, equilibri preesistenti da secoli, o addirittura ere.

Il semplice addivenire di strade e sentieri che iniziano a tagliare il bosco, la coltivazione delle specie vegetali che richiede coltivazione della terra ed abbattimento di parti del bosco a vantaggio di zone a intensa densità coltivativa, finisce per costringere sempre più masse di animali a trovare rifugio presso le alte quote, le uniche ancora foriere di spazi liberi ed incondizionati.

L'avvento dell'industrializzazione sacrifica ulteriormente lo spazio per la fauna e la costringe ed opprime come mai prima ad ora: le città e capitali "eterne" finiscono per togliere spazio a luoghi e vegetazioni boschive ben più secolari e ben prima preesistenti.

la presenza dell'uomo costringe la natura a fare passi indietro. Tuttavia ella ferita si ritira, ma non si arrende, quasi tendendo una mano al progresso umano affinchè l'intelligenza umana sappia valutare il suicidio a cui sta andando incontro una strategia che pianifica tutto, tranne che la salvaguardia dei rapporti naturali fisiologici con l'ambiente.

Il film denuncia questa grave degenerazione, ma lo fa col tatto della rappresentazione vorticosa e seducente del mutare delle stagioni: un alternarsi ciclico che rende immobile per millenni lo stato geofisico del territorio, salvo poi modificarlo con un tempismo davvero veloce se non vorticoso man mano che la civiltà umana prende avvento su quella umana.

Una voce narrante discreta e poco presente, dunque mai ingombrante, racconta con molto garbo tutta questa trasformazione inesorabile, e gli animali, ripresi con tecniche sorprendenti che ne accentuanio la naturalità, si apprestano fotogenici, ma mai irreali, a vivere le loro vite senza darci l'impressione di percorrere i soliti e spesso troppo sensazionalistici passi dei documentari che ormai affollano le nostre programmazioni.

VOTO****

Fast Convoy (2016): locandina

Fast Convoy (2016): locandina

Quattro macchine lanciate verso una unica meta: sette uomini all'interno di esse, intenzionati a far di tutto pur di arrivare a destino.

Dentro una di esse una partita di droga da oltre una tonnellata, protnta per essere portata da Malaga, in Spagna, su verso la banlieue parigina per essere preparata e smerciata. Una frontiera di superare, qualcosa che non va. Un posto di blocco, una sparatoria, un morto tra i malviventi, un ostaggio e una fuga sempre più rapida ed azzardata.

Le Convoy, produzione francese, lo precisiamo subito, prende le distanze dal cinema effettato e vuoto delle produzioni bessoniane che ripetono e mimano con successo i blockbuster americane in stile Fast & Furious, e si concentra sull'azione, sulle riprese a filo di macchina in corsa, senza voler minimamente credersi o voler far pensare di essere qualcosa di più che puro intrattenimento; ma pure, dal lato opposto, senza mai forzare i limiti del realistico e restando agganciati alla possibilità di un racconto che sappia mantenersi in zona plausibilità.

Nel cast figura, come unica star, il fascinoso Benoit Magimel, fisico ed espressione alla Sean Penn di quindici anni fa. Lo affiancano caratteristi e giovani talenti per il moemnto a noi sconosciuti. Recitazione realistica ed asciutta, tempi veloci e belle riprese di auto in corsa, con un regista specializzato nel genere thriller, Frédéric Schoendoerffer, che sa tenere saldo il polso senza incedere in situazioni ad effetto troppo roboanti, senza cadere nella trappola di troppo pietismo, dipingendo dei personaggi freddi e cinici che non rinunciano a mostrare il loro lato umano attraverso la ordinarietà di dialoghi anche ironici, mai sopra le righe.

Sfondi mediterranei e rettilinei assolati ove la macchina si posiziona ad altezza ruote per affiancarsi ai bolidi in corsa, facendoci vivere con lucidità e realismo una corsa contro il tempo condotta con lucidità e freddezza, mantenendosi saldi e concreti al suolo, lungo il manto bitumonoso e fluente del percorso stradale.

VOTO***

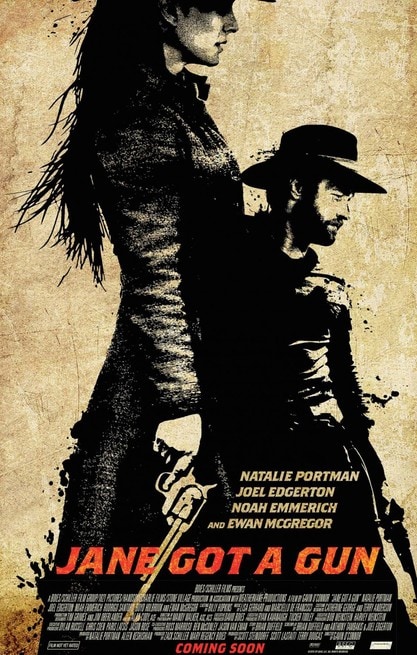

Jane Got a Gun (2015): locandina francese

Nell'anno del ritorno ai fasti più luccicanti e autorevolmente più riusciti del genere western, da sempre soggetto ad alti e bassi, abbandoni e ritorni di fiamma senza periodi di stasi, un film che celebrasse e mettesse al centro dell'azione una figura femminile, dopo la totale assenza nel film di Inarritu, e la presenza straordinaria, determinante, ma inevitabilmente facente parte di un contesto affollato, di Jennifer Jason Leigh, assolutamente da Oscar nella sua parte di bandita destinata alla forca ed ironicamente consapevole di ciò, ci stava davvero bene.

E la regia in mano al solido ed affidabile Gavin O'Connor, responsabile dei riusciti Pride and Glory e Warrior, faceva ben sperare.

Peccato che invece questo Jane sprechi tutto il suo appeal annunciato, in una stracca storia di vendette trasversali che la sceneggiatura scegòlie di rivelarci tramite una serie di flash-back (neanche troppo bene orchestrati) in cui ci viene spiegata, poco per volta e a singhiozzo, la vera storia di Jane.

La ragazza (Natalie Portman, bella, fine e sensuale come sempre) è la moglie di un bandito ricercato da tempo (Noah Emmerich): ne è consapevole, ma ha ceduto alle lusinghe dell'uomo, umanamente corretto con lei dopo che la donna, ragazza madre con pupa al seguito avuta da una relazione con un uomo partito in guerra, venne costretta a prostituirsi da un boss ancora più ricercato (Ewan Mc Gregor).

Quando il marito torna a casa ferito gravemente dopo un contrasto con i suoi ex compagni di banda, la donna capisce che deve barricarsi in casa e difendersi. Ma intuisce che deve trovarsi qualcuno in grado di aiutarla, viste le condizioni precarie del consorte. Sceglie di chiedere aiuto al suo ex compagno che non vede da dieci anni (Joel Edgerton), padre inconsapevole della sua prima figlia data per morta in seguito ad annegamento.

I due si brricano nella casa tra i monti della donna e si preparano ad affrontare il nemico.

Jane Got a Gun (2015): locandina

Edgerton collabora alla sceneggiatura, la Portman produce, ma il film, nonostante questi contributi, che evidenziano la volontà di fare qualcosa di buono e personale da parte di interpreti coinvolti più che in altre occasioni nelle varie fasi della produzione, appare lambiccato e colmo di situazioni già affrontate. Forte di un cast nutrito di attori quarantenni validi e piuttosto noti (tra gli altri pureRodrigo Santoro), il film non riesce a concentrarsi adeguatamente su una figura in particolare di vilain, e la parte dell'altrove ottimo Ewan McGregor si svilisce in una serie di comportamenti standardizzati che non riescono assolutamente a caratterizzarci degnamente la figura centrale del bad guy, come meriterebbe il suo ruolo.

Insomma dopo tarantino e il suo The Hateful Eight è indubbio che il confronto appare scomodo e che il grande regista ci ha ormai aituato a pretendere personaggi scritti e delineati con un certo rigore ed una certa verve narrativa. Qui manca proprio tutto ciò, e la circostanza rende il film solo una routine di sparatorie e d'azione fine a se stessa, senza cuore e senza anima.

VOTO**

Rabin, the Last Day (2015): locandina francese

FESTIVAL DI VENEZIA 2015 - CONCORSO

La passione e l'impegno civile, politico di Amos Gitai sono indiscutibili e lo caratterizzano da sempre nella sua vasta produzione cinematografica, sempre protesa ed indirizzata a trattare ed affrontare le tematiche più calde e contrastate che da sempre caratterizzano il clima, anche questo politico e civile, del suo dilaniato paese natale, Israele.

Questo su Rabin, è certo un film-monumento che il noto cineasta regala alla figura amata di Yitzhak Rabin, due volte Primo Ministro di Israele, il primo ad essere nato e vissuto interamente nello stato di Israele, uno dei più fondamentali promotori, anzi il portavoce assoluto del tentativo di portare la pace nei territori della natività, da sempre teatro di scontri etnico-religioni incandescenti e difficili da sofofcare.

Proprio questo suo impegno verso la pace, lo fece trasformare, agli occhi della destra più radicale e dei gruppo estremisti, in un simbolo del tradimento, ovvero l'opposto di tutto il percorso da egli intrapreso durante la sua lunga carriera politica, che gli valse anche, nel 1994, un Premio Nobel per la pace, a dimostrazione dell'ufficialità acclarata alla sua instancabile opera di mediazione tra due parti davvero complesse da cercare di avvicinare.

In un mix anche complesso di documenti e fiction, e di docufiction mischiata assieme in modo quasi inscindibile, assistiamo dapprima ai tragici momenti della sera dell'omicidio, quando il premier si trovava in piazza dei Re di Israele (poi rinominata opportunamente Piazza Rabin) di fronte ad una folla oceanica di persone, simpatizzanti e pure detrattori, ma tutti presenti per sentire il garante di una pace ormai e ancor più da quel momento foriera di tratti e caratteristiche utopiche ed improbabili.

Un Rabin osteggiato e in calo di consensi, ma mai vinto o abbattuto, come testimoniano persone e politici che lo seguirono da vicino fino all'ultimo. L'omicidio per mano di uno studente ventiseienne ebreo di destra, subito catturato e condannato all'ergastolo, viene percepito dal rumore assordante dei due spari che colpiscono in pieno il premier ferendolo a morte, in una panoramica dall'alto che costituisce una delle ricostruzioni più riuscite e realistiche del film.

Poi Gitai sceglie - e in questo forse consiste l'errore più marcato, sebbene umanamente, un pò meno stilisticamente, comprensibile, che rende pedante e prolissa tutta l'operazione - di seguire il lungo processo intentato non tanto sul colpevole, subito arrestato, ma sui meccanismi di sicurezza che evidentemente non hanno funzionato: e rincarando la dose su supposte speculazioni sul carattere intimo e per alcuni controverso del premier, studiato a tavolino da una commissione non si sa bene a che fine specifico.

Insomma il film, lungo oltre due ore e mezza, si presenta come un mix di stili non proprio omogenei tra di loro, e carente, soprattutto nella sua lunga parte finale, di quel pathos da indagine processuale che forse, ma non ne siamo proprio certi, è essa stessa una atto di accusa dell'autore verso un sistema ed una organizzazione giustizialista che si accanisce sui fatti e le responsabilità quando ormai è troppo tardi per porre dei rimedi al peggio.

VOTO**1/2

L’immenso deserto cileno di Atacama, è l’unico punto di colore marroncino che appare guardando il pianeta Terra dalle sonde spaziali e dai satelliti che ci girano attorno.

Un angolo del pianeta affascinante quanto inospitale, attraente quanto impossibile a garantire la vita: di fronte a queste implacabili ma anche affascinanti incongruenze, la zona è stata utilizzata per scopi molteplici ed anche in questo caso davvero eterogenei, nel bene e nel male, rispecchiando appieno le tendenze e le caratteristiche della personalità della razza umana. Oggi in questa immensa vastità proseguono gli studi di brillanti astronomi che da anni hanno poggiato ivi le basi per la ricerca e lo studio dei fenomeni dell’Universo: Il buio totale e la generale nitidezza dell’atmosfera, garantisce visioni eccezionali già ad occhio nudo, che diventano perfette attraverso le sofisticate apparecchiature ottiche dei laboratori specializzati.

Ma quell’arido ed affascinante deserto, è stato pure teatro dell’occultamento di centinaia di migliaia di cadaveri di dissidenti del regime dittatoriale di Pinochet: madri e padri di famiglia, strappati alle loro famiglie, eliminati in modo barbaro, anzi giustiziati e mandati a perdere o in mare aperto, o tra le vastità di questo deserto. Gettati da aerei già deceduti o in certi casi ancora vivi ma addormentati. Ancora oggi e dopo decenni, persone che non riescono ad accettare l’idea della scomparsa dei propri cari senza potersi almeno aggrappare alla flebile speranza di potersi rifare su un corpo, o anche solo parte di esso, percorrono miglia sotto il sole alla ricerca di frammenti di quelli che potrebbero essere i resti dei propri cari svaniti nel nulla.

Patricio Guzman, meraviglioso documentarista di cui ho apprezzato recentemente La memoria dell’acqua (uscito i mesi scorsi nelle sale francesi), ha stordito il Festival di Cannes nel 2010 (ove il film fu presentato come Evento speciale) con questo eccezionale e toccante documentario in cui le immagini abbacinanti e quasi stordenti della perfezione complessa e coreografica del creato si alternano in modo dirompente con le drammatiche documentazioni di ciò che resta della follia persecutrice dell’uomo, si impreziosiscono di testimonianze vere, da parte di umanità e personaggi in qualche modo coinvolti in almeno uno degli argomenti trattati, fino a maturare una drammatica riflessione da parte di un astronomo che riflette a come sia diverso il suo isolamento, deliberato e rivolto ad un interesse professionale e scientifico, con quello di tutte le persone (molte donne tra di essi) che vagano instancabilmente in mezzo a quelle affascinanti lande senza forma di vita, alla ricerca instancabile di anche un solo minimo indizio che le possa far tornare a dormire non certo con serenità, ma almeno con la rassegnazione di esser riusciti a trovare almeno un piccolo appiglio su cui e per cui poter piangere.

Il brivido della perfezione “divina” del creato si unisce qui magicamente, oltre drammaticamente, a quello dell’orrore tutto “terreno”, meschino ed ingiustificato che contraddistingue l’uomo ogni qual volta egli si lascia prendere da progetti scellerati ed incontrollati che si rifiutano di preservare e garantire la salvaguardia dei diritti umani pur di rincorrere e cavalcare folli ideali personali che nulla hanno a che fare con il bene e la prosperità della nostra esistenza sul pianeta.

VOTO****1/2

.

FESTA DEL CINEMA DI ROMA - CONCORSO

Tutt'altro che "leggenda" la storia vera dei temuti e rispettati fratelli Kray: due gemelli corpulenti identici d'aspetto, ma diversissimi nel carattere, nel modo di impostare le proprie esistenze, nei gusti sessuali: in tutto, tranne che nella condivisione di un progetto ambizioso che li vedrà scalare piuttosto alla svelta, nonostante i "contrattempi" dietro le sbarre per l'unico dei due in grado di poter essere arrestato (l'altro è un pazzo conclamato, e dunque come labile di mente, per quanto dichiarato fraudolentemente non pericoloso per la società, non può essere sottoposto ad arresto), l'ardua salita che li condurrà ad essere i più influenti titolari di nightclubs, in grado di levarsi di dosso con successo la pressante concorrenza di altri boss, e sapendo scendere a patti con le cosche mafiose italoamericane.

La vicenda è raccontata da una voce femminile che pare giungere dall'alto dei cieli, o almeno da una prospettiva di chi sa già come è andata a finire: si tratta del grazioso timbro vocale della fidanzata di Reginald, di estrazione popolare, una famiglia semplice con un fratello amico dei due futuri boss e una madre sempre istintivamente contraria a che la figlia frequenti quegli ambienti piuttosto malfamati o di discutibile moralità.

Reginald peraltro è il saggio dei due: il fratello sano di mente, lucido, dinamico e innamorato convinto di quella bella ragazza, che circuirà ed avrà per sé senza dover ricorrere a troppi insistenti corteggiamenti. Un cattivo certo, ma dai modi e maniere accattivanti ed affabili.

Ronald invece, oltre che a manifestare inquietanti tendenze psocopatiche, si svela apertamente omosessuale e per nulla preoccupato di dichiararlo, in un'epoca, gli anni '60, in cui quelle "pratiche" od attitudini, erano ancora considerate un reato.

L'ascesa dei due boss, messa in forse dall'arresto del primo e compromessa dalla gestione non proprio favorevole, anzi a dir poco scellerata dell'altro fratello, tutto proteso verso un fantomatico progwtto di beneficienza in africa, porterà al declino la parabola inizialmente inarrestabile dei due.

Brian Helgeland, regista su commissione di discreto livello, piuttosto che autore di cinema, e responsabile di titoli al massimo interessanti (Payback, Pelham 1-2-3), spreca un poco il valore aggiunto rappresentato da un Tom Hardy perfettamente a suo agio a rendere due personaggi uguali solo fisicamente, ma estremamente eterogenei caratterialmente, uniti ed amorevoli anche dopo le violente sfuriate che li vedono opporsi ed intralciarsi a vicenda. Nella versione originale si apprezza lo sforzo dell'attore che cambia voce in relazione al personaggio, sforzandosi di mutare espressione e corporatura, dando vita ad una interpretazione multipla camaleontica degna del gemello di Jwremy Irons in Inseparabili di Cronemberg.

Il film si concentra saggiamente sul valore aggiunto rappresentato da questo straordinario interprete, ma la storia, condotta un pò a livello standard, sullo stampino precostituito di molti gangster movies, non presenta né i tratti epici dei livelli scorsesiani, né tantomeno la profondità familiare della ancor più famosa saga coppoliana dei Corleone: forse pretendiamo troppo, ma visto il meglio, è difficile scendere a patti ed accettare senza un minimo di rimorso nostalgico esempi decisamente più calzanti di epopee e cinebiografie di figure "vilain". Pertanto della figura controversa e, almeno a tratti, accattivante dei fratelli Kray, rimane pertanto una traccia significativa ed anzi il solco più concreto e genuino del film, che tuttavia si perde strada facendo tra i cliché d'ambiente di una scintillante vita notturna anni '60, ammaliante certo, ma troppo insistita ed "isolante" per risaltare in tutto il film, e reggere il racconto della solita parabola avviata in duplice ed opposta direzione, ascesa e crollo della carriera di non uno ma anzi due boss.

Perfetta anche fisicamente nel ruolo angelico ma anche mortalmente controverso di chi vede, ama incondizionatamente, ma cerca di essere altrove moralmente, la dolce Emily Browning, mentre nel nutrito cast riconosciamo un sempre troppo meravigliato Christopher Eccleston nel ruolo del poliziotto sempre troppo in ritardo coi tempi di reazione, Chazz Palminteri nel suo solito ruolo del boss mafioso, mentre il biondo Paul Bettany partecipa dovertito ad un gustoso cameo iniziale.

VOTO***

L’incorreggibile Claude Lelouch: la gran vecchia volpe del cinema d’oltralpe non perde, a ottantadue anni suonati, né il pelo né tantomeno il vizio: dunque non rinuncia al ritornello un po’ fazioso dei suoi titoli-cantilena, né alle sue storie sentimentali impossibili e talvolta, se non spesso, in odore di faziosità. Solo che altrove, quasi sempre, il regista ha saputo farsi forza con un colpo d’ali di scrittura per salvarsi, spesso oltre il tempo limite, dal tracollo più inevitabile, con alchimie narrative anche ardite, ma in grado di salvare dalla zona più pedestremente “soap”, le sue vicissitudini amorose contrastate dal destino avverso e dai casi della vita.

Questa volta tocca ad Antoine (Jean Dujardin, profilo indolente che probabilmente è più un aspetto caratteriale che una qualità artistica) condurre il filo del discorso narrativo: un musicista francese specializzato in colonne sonore, uomo di successo premiato altresì con l’Oscar, ora alle prese con le musiche di un particolare adattamento shakespeariano intitolato Juliette et Romeo, a cura di un celebrato regista indiano di una supposta “nouvelle vague” di quel paese. Ma anche uomo di mondo, che vive la vita godendosi i frutti e le possibilità che il suo aspetto gradevole gli consente: un fiume di donne nell’album dei propri amori, ma nessuna con cui condividere un percorso esistenziale duraturo. E quando l’ultima compagna, giovane quanto potrebbe essere una sua figlia, gli chiede di sposarlo, lui tergiversa e trova un motivo in più per rifugiarsi in India a costruire ed adattare le musiche per il suo ultimo film.

Accolto con cortese diffidenza dall’ambasciatore francese un Mumbai (un Christophe Lambertimbalsamato nei tratti, come nel timbro vocale), l’uomo si invaghirà della moglie di lui, (una sofisticata ed inquieta, anche troppo, Elsa Zylberstein) con la quale l’uomo, afflitto da insistenti emicranie che gli impediscono di riprendere l’aereo per tornare in patria, intraprenderà un viaggio curativo che altro non è se non un percorso spirituale che culmina con l’incontro con una nota celebratrice del culto della pace e della serenità tanto care alla cultura e alla religione indiana.

Un viaggio che aizzerà le gelosie di entrambi i coniugi dei due, mettendo fine ad equilibri precari e riportando ognuno libero per la sua strada.

Lelouch ripercorre con un certo stile narrativo, questo non si può certo negare al celebre regista francese, un percorso anche complesso in cui si intrecciano, con una certa consueta disinvoltura, ma con meno forza dirompente di molte altre occasioni del passato, la trama del film indiano in bianco e nero Juliette et Romeo, trasposizione neorealista trasferita all’attualità della Mumbai odierna, e le vicende passionali del nostro ironico e rilassato musicista.

Dujardin nei panni del noto musico, è probabile e credibile quasi come se gli fosse stato affibbiato il ruolo della santona guaritrice presso le acque del Gange, e le storie intrecciate di amori o sentimenti di attrazione che coinvolgono i due pseudo-amanti fedifraghi, sono posticce e noiose nelle due lunghe ore di narrazione tanto da risultare spossanti e di difficile assorbimento, condite dal dolciastro sapore di un’atmosfera indiana molto da cartolina, estrosa certo, ma poco avvezza a soffermarsi sul vero intimo significato di usi e costumi che restano più che altro uno sbiadito inutile apparato scenografico.

Il noto attore francese cerca in tutti i modi di stemperare i toni con lo stile scanzonato ed ironico che spesso lo vede protagonista vincente dei suoi film-commedia più riusciti, ma la zuccherosa cornice indiana del film risulta come un masso troppo pesante per tenere a galla tutta una accozzaglia di situazioni e personaggi al limite della farsa, che vengono inesorabilmente inghiottiti tra i flutti tortuosi e tra i mulinelli vorticosi di un giro sentimentale artificioso e stucchevole, oltre che tremendamente improbabile.

Nel ruolo del padre italiano ed anziano del protagonista, conosciuto solo di recente dall'uomo, troviamo il nostro Venantino Venantini, nei panni di un anziano attore che sfiorò la notorietà in gioventù, ormai ridotto a cantare nei locali chiedendo l'elemosina.

VOTO**

FESTIVAL DI VENEZIA 2015 – GIORNATE DEGLI AUTORI – MIGLIOR FILM

Nella Pechino delle periferie degradate che, volenti o nolenti, cedono il posto inesorabilmente e senza soffermarsi sul destino dei precedenti occupanti, a quartieri residenziali frutto di speculazioni edilizie sempre più sfrontate, seguiamo le esistenze di due individui in particolare. Come due insetti infinitesimali all’interno di un formicaio di vite votate al puro sostentamento, ecco che dai sotterranei di una costruzione fatiscente e popolare, dai cunicoli tortuosi e troppo bassi per un’altezza di un umano adulto, spunta, tra gli altri, la figura smilza e scarna di un ragazzo taciturno, che trascorre le giornate sul furgoncino scassato necessario per permettergli di prelevare oggetti e mobilio da case in via di demolizione, per poi rivenderle lucrandoci quel poco per poter sopravvivere.

Quando un giorno il ragazzo rimane ferito agli occhi in seguito al crollo improvviso di un rudere da cui cercava di prelevare oggetti, il ragazzo rimane cieco per qualche giorno e, per orientarsi all’interno della sua casa-cunicolo. Utilizzerà una fune, elemento che gli farà incontrare finalmente dopo tanta solitudine, un personaggio con cui finalmente potersi rapportare: una spogliarellista che ne prova compassione, e forse via via qualcosa in più. Alle vicissitudini giornaliere di costui si alterna la disperazione di un imprenditore squattrinato che si è indebitato completamente nella realizzazione di alloggi che nessuno vuole e che proprio per questo, e per la conseguente mancanza di caparre, egli non riesce ad ultimare.

Nella primavera potente che tenta di riappropriarsi - col suo manto verde che non desiste né si arrende ad aree decisamente poco ubertose - delle distese di detriti polverose e senza vita, due vite precarie e succubi, dunque vulnerabili anche in seguito ad un semplice acquazzone che si infiltra nei cunicoli già di per sé poco adatti ad ospitare vite umane, si dividono parte di uno scenario che indubbiamente, pur nella sua drammaticità, presenta scorci affascinanti e di sicuro impatto.

La quasi assenza di dialoghi, la volontà di filmare il procedere incessante del lavoro di questa massa di esseri viventi che non si discosta, in una visione d’insieme, dalla vitalità senza sosta di un formicaio brulicante, ricorda, ma molto da lontano, certi tratti del cinema (meraviglioso ed ineguagliabile, quello) di Tsai Ming Ling: ma Underground Fragrance non ne possiede in verità la potenza, che si intravede a tratti, peraltro saltuaria ed occasionale, solo in brevi sequenze, non sufficientemente sorretta da personalità e caratteri a tutto tondo in capo ai personaggi che abitano l’opera, né tantomeno da riprese che ne riescano ad eguagliare, come nella filmografia di quest’ultimo grande autore, l’emozione di fondo.

Splendido invece il manifesto, che riassume in uno sguardo potente il meglio dell'atmosfera opprimente degli ambienti chiusi e labirintici ove vivono due dei protagonisti.

VOTO***

Classe 1982, Kheiron Tabib è un comico, autore, sceneggiatore, regista ed attore, nonché rapper nato a Teheran, in Iran, ed immigrato con la famiglia all’età di un anno in Francia, ove vive e risiede. Con questa sua valida, allegra e vitale (nonostante tutto) opera prima, Kheiron ci parla di suo padre Hibat (interpretato dallo stesso Kheiron), e della fuga che lo vide protagonista assieme alla moglie e al figlioletto (ovvero lui stesso), nel 1983 dopo aver trascorso ben 10 anni in carcere assieme a due dei suoi undici fratelli, per aver osato inneggiare contro lo Scià e la sua dittatura assoluta, e poi costretto alla fuga con il colpo di stato che portò al potere, come dalla padella alla brace, il comandante Khomeini ed il suo regime integralista forse ancora peggiore del precedente.

Hibat pertanto, nonostante il titolo di avvocato, mai esercitato a causa della prigionia, la cattedra di professore vinta su un concorso selezionatissimo, si trova costretto a emigrare lasciando genitori e suoceri nel paese natio per non farvi mai ritorno.

Nella nuova terra di espatrio, l’uomo riuscirà ad integrarsi come avvocato a difesa dei diritti dei quartieri più poveri e degradati, riuscendo altresì, grazie al suo carattere solare e positivo, a creare nella gente, anche in quella problematica, quel senso di appartenenza in grado di scongiurare i vandalismi ed incoraggiare la collaborazione per rendere più vivibile e socialmente consono un ammasso di cemento inizialmente inospitale ed oggetto dei più laidi e loschi traffici.

Nous trois ou rien è un film drammatico che tuttavia traduce in commedia i gravi fatti che hanno diviso e continuano a tenere sottomesso un popolo perennemente in balia di un sistema di governo e di potere intollerante rispetto alle libertà individuali altrimenti considerate inviolabili ed irrinunciabili.

La simpatia degli interpreti e i toni scanzonati, le battute al limite della comicità, insolita ma del tutto pertinente ed anzi rivitalizzante, si adattano molto bene anche alle situazioni più drammatiche come la dura detenzione inflitta al protagonista ai tempi dello scià, e la fuga clandestina verso l’Europa, raccontata con l’incalzante ritmo di un thriller che sa prendersi anche un po’ sottotono.

Ironia e comicità a tratti che non storpiano né traviano la denuncia di base che anima la pellicola e la rende una piacevole occasione di riflessione, al pari di altre pellicole famose ed acclamate come Train de vie e La vita è bella. In Francia la pellicola è stata accolta con molto favore ed un certo interesse di pubblico.

VOTO***1/2

Non ci sono commenti.

Ultimi commenti Segui questa conversazione

Commenta