L'inventore di favole

- Drammatico

- USA, Canada

- durata 95'

Titolo originale Shattered Glass

Regia di Billy Ray

Con Hayden Christensen, Peter Sarsgaard, Chloë Sevigny, Rosario Dawson

Era per lui davvero indispensabile riuscire a trovare la forza, il coraggio necessario per compiere quel passo ormai non più procrastinabile: doveva inevitabilmente recuperare il passato se voleva in qualche modo rientrare in se stesso, reintegrarsi e rigenerarsi, ritrovare insomma l’energia necessaria per tentare almeno di “difendersi” e di “resistere”, allontanando il pensiero da quell’idea terribile – ormai una certezza ineluttabile - con la quale, come spesso gli era stato ripetuto inutilmente, “bisognava semplicemente imparare a convivere evitando l’enfasi della drammaticizzazione”. Le sue radici erano là, dietro quel portone rimasto chiuso per troppo tempo. Ci stava passando davanti per l’ennesima volta senza decidersi a tirar fuori la gigantesca chiave antidiluviana – un vero reperto archeologico, quasi un’arma impropria di difesa - che si era portato dietro, cacciandola a forza nella tasca sinistra dei pantaloni, indispensabile per aprire il varco, e che sicuramente avrebbe faticato non poco a far girare nella serratura arrugginita dagli anni e dall’incuria. La sentiva battere con prepotenza lungo la coscia, avvertiva il bruciante contatto con la pelle malamente difesa dall’insufficiente consistenza della fodera, e quella sottile sensazione dolorifica dello sfregamento sollecitato dai passi che nel movimento creavano attrito, finiva per rappresentare il solo, tangibile richiamo a quella realtà che ancora una volta era tentato di rinnegare fuggendola. Ora o mai più, ne era perfettamente cosciente: non c’era niente di così drammaticamente inconfessabile da non poter essere finalmente fronteggiato e dominato – si ripeteva spesso - bastava solo convincersi di questo, ed era fatta, dopo sarebbe stato tutto più semplice e naturale, per quel poco che ancora poteva servire. Ma la mano restava esitante ed era la paura ad avere la meglio. Lui continuava ad indugiare ostinato e titubante, con spostamenti nervosi e concentrici che lo portavano a ritornare sempre sui suoi passi, quasi a girare su se stesso. Il moto era ripetitivo e costante, così da rimanere comunque attiguo, e non allontanarsi troppo dall’obiettivo, per contenere, dominandola con la ragione, la tentazione del definitivo abbandono che rimaneva una sotterranea, allettante lusinga. Si sentiva in effetti fortemente sollecitato a gettare la spugna, e la spinta a darsela a gambe levate era il tarlo che continuava ad inquinargli la mente, facendogli provare la sensazione di essere ancora e sempre il pavido e codardo perdente di un tempo, un pusillanime vigliacco bravissimo a piangersi addosso, ma incapace di assumersi la responsabilità degli atti, compreso quella di confermare la coerenza di una decisione dalla quale sapeva di non poter più derogare e che rappresentava l’inevitabile e naturale epilogo di quel viaggio a lungo programmato e sempre rimandato: domani sarebbe passato lo svuotatutto a raccogliere quel che restava di davvero recuperabile della mobilia e delle suppellettili, in quella casa fantasmatica e dismessa che una volta era stata il castello fatato dei sui sogni di ragazzo. Gli accordi erano già stati presi, non richiedevano una sua presenza attiva sul posto, ma la porta doveva necessariamente rimanere aperta e non sigillata per permettere agli operai, ai facchini, di entrare e di svolgere il loro lavoro di ripulitura e di saccheggio. Lui era qui per questo, non era più possibile tirarsi indietro. Ma niente era così semplice e scontato: era consapevole che l’inevitabile apertura del pertugio avrebbe liberato i rimpianti ed i rimorsi rimasti celati, ma attivi, dietro quell’uscio corroso e tarlato, nascosti fra le intercapedini dell’intonaco sgretolato di quelle pareti vetuste e screpolate. Avvertiva la presenza ingombrante e prepotente delle antiche immagini sopite che fremevano di impazienza per riemergere e riaffermarsi, ed era sicuro che se fossero state eluse ancora una volta, se non avessero avuto la possibilità di riprendere vita e consistenza come da troppo tempo chiedevano di fare, i fantasmi inconsci del suo passato, nuovamente traditi e rinnegati, lo avrebbero corroso senza dargli pace o riposo - più ancora della sua malattia - per tutti gli anni a venire (era un evidente eufemismo, ma per lo meno il senso dell’ironia non era stato del tutto smarrito, e questo costituiva già un concreto passo in avanti da non sottovalutare assolutamente). Doveva quindi semplicemente imporsi di onorare il compito che si era assunto distogliendo l’idea dal rischio della lusinga, perché non esistevano alternative o nuovi possibili rinvii: questa era veramente l’ultima occasione che aveva per ritrovare, spazzando via la troppa sabbia che si era accumulata sopra senza riuscire ad occultarle completamente, quelle impronte indecifrabili che si riaffacciavano spesso a perseguitarlo negli incubi notturni, e farle diventare così meno astruse e nemiche. Ne avvertiva il bisogno impellente e prioritario, ma al tempo stesso era atterrito da ciò che avrebbe dovuto affrontare perché il “processo” sarebbe stato sicuramente disturbante e doloroso, e non era assolutamente certo di avere la lucidità sufficiente per trovare il modo di riconciliarsi con se stesso e con le proprie omissioni, prima che si esaurisse davvero e per sempre la speranza e con essa si smarrisse persino la coscienza. Fra poco infatti (una settimana, un mese o chissà quanto ancora?) la demolizione dell’edificio, decisa per dare spazio alla nuova arteria di collegamento prevista dal piano regolatore – sezione viabilità – improcrastinabile provvedimento per tentare di restituire al paese una parte della pace perduta, avrebbe definitivamente annullato la possibilità di una rivisitazione attiva di quelle stanze e della sua memoria: i tempi tecnici sempre eccessivamente lunghi, ma comunque non infiniti, dettati dalla burocraticizzazione eccessiva di ogni procedura operativa, e tutto si sarebbe concluso senza ulteriori dilazioni, eliminando irrevocabilmente tracce e percorsi. Restò incerto e confuso ad osservarsi ed osservare: niente era rimasto immutato intorno, e i cambiamenti risultavano così radicali, da creargli quasi una sottile sofferenza sensoriale. Sembrava impossibile immaginare adesso quella strada stretta e insicura arrotata da un continuo andirivieni di auto e moto, praticamente una insufficiente e contorta tangenziale esterna impropriamente utilizzata per circumnavigare la città da un capo all’altro, evitando la preoccupata certezza di rimanere incastrati negli intasamenti autostradali stabilmente attivi fra Firenze Nord e il casello Sud, come quell’oasi tranquilla e incontaminata, polverosa e selvaggia, dell’infanzia, così poco frequentata in quegli anni, da consentire la disputa di intere partite di calcio delimitando le porte con pietre e mattoni e dribblando le rare biciclette in transito, senza alcun effettivo rischio o pericolo di essere travolti o di intralciarne lo scorrimento. Era là, ai margini di quella striscia d’asfalto che copriva il dissesto fangoso di un tempo, subito a ridosso del muro di cinta che delimitava e racchiudeva le terre e la villa della tenuta allora di proprietà dei Simoncini, che si giocava a “cappe” con le palline e i bocchi in terracotta e i primi, preziosissimi reperti in vetro colorato. Là, dalla parte opposta del marciapiede, dove adesso si affacciava una moltitudine di anonime villette bi-familiari, che venivano create con terra bagnata e sassi, rubando spazio alle “campane” disegnate per i giochi femminili delle bambine più piccole, le “piste” tortuose e ondeggianti, salde e durature - montagne e valichi compresi - che tentavano di ricreare in miniatura le tappe del giro ciclistico d’Italia o di quello di Francia (lo sport nazionale allora in auge, quello che primeggiava fra tutti gli altri non ancora soppiantato dai furori calcistici della contemporaneità) percorse con turaccioli di birra o di gazzosa lanciati l’un contro l’altro armati, facendo schioccare con forza l’indice contro il pollice per proiettare il più lontano possibile la pedina, a simulare le glorie dei fuoriclasse più famosi e conosciuti in una disfida all’ultimo centimetro per aggiudicarsi per primi l’agognato traguardo e il trofeo finale. Corrieri, il fidato e prezioso gregario del Ginettaccio nazionale era il suo preferito, piccolo ed oscuro “portaacqua”, niente più - ed era sempre e solo la sua la foto che inseriva ritagliata ad hoc al posto del sughero per l’identificazione del suo tappo personalizzato - un insignificante personaggio di secondo piano fra cotanto senno, ma importante e decisivo per la strategia finale delle gare, nel quale era per lui più facile immedesimarsi, perdente e insicuro come si sentiva, tanto da non ritenere di poter usurpare in alcun modo le credenziali dei più accreditati e celebrati campioni del momento, nemmeno in un semplice gioco simulato nella sabbia. Ed erano le radiocronache dei passaggi e degli arrivi - poco condivise nella sostanza per l’eccessiva partigianeria esibita dal mitico Mario Ferretti - trasmesse dalle poche radioline gracchianti esistenti che stavano progressivamente sostituendo le vecchie galene, ad infiammare gli animi e le parole, a tenere banco, a mantenere viva l’attenzione e attiva la fantasia e il contrasto, a suscitare la sera le accalorate discussioni fra i pochissimi “pro” e i tantissimi “contro” in quella zona di Bartaliani inveterati, paladini devoti e fedeli all’illustre conterraneo che era riuscito a dare visibilità e lustro a una zona martoriata da secolare emarginazione e miseria. “C’è un solo uomo in fuga in cima alla montagna…” (e la voce assumeva i toni esaltati dell’adulatoria, incondizionata venerazione dell’idolo, che faceva saltare i nervi a molti fra imprecazioni e invettive pittoresche e irripetibili, se quel corridore, quel solitario scalatore irraggiungibile, lassù sullo Stelvio, sul Pordoi o sulle vette dei lontani Pirenei, rispondeva al nome di Coppi, l’acerrimo nemico ed avversario). E loro, i ragazzi, restavano in disparte, quasi origlianti, affascinati e attenti, ad ascoltare e assimilare, ad imitare con pedissequa ripetizione, le accese dispute punteggiate da parolacce, insulti e coloratissime bestemmie, che fra maggio e luglio movimentavano le giornate protraendosi fino a notte fonda fra scontri e contese che spesso rasentavano la rissa, nella piazzetta accanto al ponte o nel bar del circolo ricreativo poco distante. Non c’erano più nemmeno i crocchi delle ricamatrici ad affollare i crocicchi (e non poteva essere diversamente: chi ricamava più al giorno d’oggi? roba da terzo mondo!) a spettegolare fra un punto e l’altro seguendo il ritmico movimento delle mani: una sopra il telaio, l’altra sotto, e l’ago che penetrava incessante la tela col refe colorato che lentamente disegnava sulla stoffa fiori, paesaggi o animali, a raccontare le storie ripetute mille volte e sempre nuove, che tanto lo intrigavano quando, seduto sul bordo del marciapiede o accoccolato nella zanella, rimaneva per ore ed ore incantato ad ascoltare, snobbando il richiamo di chi lo invitava ad unirsi ai riti giocondi di giochi ed avventure più confacenti al suo sesso e alla sua età… E anche i portoni erano adesso tutti serrati e inaccessibili, guardiani blindati di un nucleo di costruzioni che rappresentava ormai una semplice appendice periferica della città, solo un po’ più appartata e lontana, una struttura anonima e impersonale che aveva smarrito completamente i connotati di unicità di quel tempo lontano che la memoria riusciva ancora a rinverdire nel ricordo, suscitando una nostalgia dolorosa e persistente, non sufficiente però a mantenere ancora attiva l’impressione di quell’anima coinvolgente e comunicativa che una volta ne costituiva il fulcro e il pregio maggiore, la linfa segreta che aveva permesso di tenere legate fra loro le vite e i destini di molti degli abitanti di quel piccolo microcosmo, ora declassato ad un asettico e poco confortevole “quartiere dormitorio”. Chissà se rimanevano intatti almeno quei sotterranei intrecci di parentela che incrociavano gran parte dei nuclei familiari di quel solitario e inespugnabile gruppo di case ora amplificato a dismisura, con appendici impensabili e abnormi che si stavano propagando ben oltre i confini canonici dell’unica strada maestra, fino ad inglobare una vasta zona industriale, produttivamente laboriosa ed affollata, sorta quasi per magia in quella piana oscura e senza storia, la “terra di nessuno” che determinava il punto di confluenza e di confine di tre comuni attivi: Firenze, Impruneta e Bagno a Ripoli, subito di là del ponte, a ridosso della Casa del Popolo, dove una volta c’erano solo campi e qualche casa colonica isolata. Il cimitero dei dannati - come veniva definito allora quello spazio nei racconti delle lunghe, interminabili veglie notturne – il luogo ideale per seppellire i corpi dei suicidi, degli assassini e dei ladri, di tutti quelli insomma che non avevano diritto alla terra consacrata dei cimiteri, ed erano destinati per questo, a vagare per sempre, sospesi nel tempo fra cielo e terra, senza alcuna possibilità di redenzione. Un posto solitario e avverso, quasi selvaggio, che lui aveva sempre immaginato come la inevitabile, unica e sola possibile dimora per le sue ultime, inutili spoglie colpevoli e che proprio per questo gli metteva sempre tanta angoscia, alimentando fantasie orribili, al buio, dopo cena, quando, accompagnando i “grandi” al bar del circolo per il gottino di vino e la partita a scopa o al biliardo (di solito una concessione del sabato sera che in estate veniva estesa praticamente ad ogni giorno della settimana) loro, i ragazzi, ingannavano l’attesa del rientro giocando a volte a nascondino fino a tardi, ma più spesso inoltrandosi in imprudenti escursioni attraverso i filari dei vigneti o lungo il greto del fiume fra macchie e sterpaglie, per improvvisarsi, lontano dall’abitato, esploratori incauti e temerari alla scoperta di territori inviolati e misteriosi, e lui seguiva, timoroso ma cocciuto, le gesta dei capibanda per non essere escluso dal branco, tentando di soffocare i battiti impazziti del suo cuore. La zona mitica del sogno e dell’avventura, diventata adesso una landa impolverata e disordinata, martoriata dal rumore e riempita a dismisura da un ammasso informe di prefabbricati e capannoni orribilmente assemblati fra loro che rendevano irriconoscibile e confuso il paesaggio, brulicante di auto in sosta e di camion in continuo movimento anche per la presenza attiva di un cantiere per i lavori di ampliamento in corso di attuazione, la costruzione dell’imponente terza corsia della fascia autostradale, quel serpente grigiastro e sibilante che ormai da tempo immemorabile lambiva il paese fendendo tutta la vallata circostante e contribuiva ad aumentare il disarticolato disordine visivo, ferendo le colline una volta ubertose e silenziose già devastate della eccessiva cementificazione in continuo incremento. Quello che più lo colpiva (lo stupiva) era la capacità di “accettazione” – forse era meglio dire di adattamento – che la natura dimostrava di possedere nonostante tutto, una prerogativa questa che a lui non apparteneva minimamente, spaventato come era da ogni movimento verso il “nuovo” e l’imponderabile, e che per questo non poteva che lasciarlo disorientato, quasi sconvolto. Per la natura, quegli “sconci” risultavano certamente orribili, ma in fondo “compatibili” o inevitabili. Qualcosa alla quale era persino possibile abituarsi o arrendersi, come se lei riuscisse comunque a contenere (o giustificare) l’insulto certamente non indolore ma “obbligatorio” del presunto progresso emancipativo che rappresenta lo scotto da pagare da ogni emarginazione anche territoriale in movimento e che passa attraverso lo sfruttamento sistematico e incontrollato delle risorse e degli spazi nell’illusione che si tratti di una concessione indispensabile per creare lavoro e avvenire e poter accedere così a una ridistribuzione più equa e indiscriminata della ricchezza. Gli opponeva infatti (o così sembrava a lui che fosse) una resistenza attiva e persistente, riproponendosi con altera fierezza, ugualmente rigogliosa anche se più spenta nei colori e meno lussureggiante nelle forme, quasi arrugginita e decotta, ma addirittura – o forse proprio per questo - ancor più invasiva e spudoratamente provocatoria, come se fosse pervasa da uno straordinario vigore insolito e sconosciuto, quasi furente, che tentava di imporsi per cercare di disconoscere e mitigare la portata del degrado arginandone i contorni, rifiorendo prepotente e immutata, negli interstizi ancora disponibili, al fine di riaffermare la propria indistruttibile superiorità creativa e la sua priorità assoluta sull’azione malefica dell’uomo. Per lui, queste “commistioni impossibili” fra sacro e profano, costituivano invece quasi un affronto insostenibile, una irreparabilità traumatica che lo costringeva ad abbandonarsi al disagio della perdita definitiva, come se si trattasse di un lutto impossibile da elaborare, e per questo ancor più tragico. Subiva i cambiamenti, ma non riusciva ad adeguarsi: rimaneva prepotente e prioritario solo il disadattamento, quasi lo smarrimento, per la scomparsa progressiva della sicurezza che ogni modificazione sembrava dovesse determinare. Separarsi dalle tranquillizzanti evidenze del conosciuto, era per lui come abbandonare la “gabbia” protettiva e tranquillizzante rappresentata da quelle che voleva continuare a definire “le sue certezze acquisite” anche se ormai da troppo tempo non potevano più considerarsi tali, pur essendo difficile – quasi impossibile - ammetterlo ed accettarlo, persino insinuarlo o instillare il dubbio. Poteva davvero immaginare che oltre quarant’anni di assenza avessero lasciato quella parte della sua “trascorsa esistenza” invariata ed immutabile persino nella forma? Si sentiva paradossalmente addirittura stupido e immaturo per questo, un residuo latente di infantilismo, sufficiente ad infastidirlo, ma che non era capace di rimuovere. L’utopia dell’illusione, ecco dove stava il conquibus, la radice profonda delle sue distorsioni mentali: quello scombussolamento visivo che attribuiva al panorama quasi transgenico che gli stava davanti, era in effetti il disagio interiore - avvertito e non ammesso - per non essere stato in grado di “crescere” davvero, di adeguarsi ai tempi e alle circostanze. Era il suo vissuto dunque a risultare deturpato. Forse in fondo aveva incautamente covato la speranza di “rientrare” per annullare il dislivello che si era creato, immaginando di ritrovare laggiù l’impossibile, e con questo, l’equilibrio. Una favola intatta e immutata che avrebbe dovuto riproiettarlo in quel “c’era una volta” lontano, facendogli riacquisire persino la sua fisicità esteriore di ragazzo, ricomponendo così un quadro per molti versi idilliaco ma astratto, nei contorni immaginari staticizzati dalle incrostazioni, così come accade quando rivediamo una pellicola di un’epoca remota, teneramente assurda e anacronistica, che esiste, vive e prende forma, soltanto nelle impalpabili sembianze disegnate sul telone bianco e solo finché rimane attiva la luce del proiettore che le rigenera e rimanda. Tutto risultava invece così stridente e divaricato, certamente più tenue e sfumato, che era davvero impossibile non arrendersi allo sconforto dell’evidenza. La frattura non poteva che essere insanabile e definitiva. Per la prima volta ne percepiva le ragioni profonde, ne valutava le cause e le deduzioni. Ciò che era stato il suo vissuto laggiù, lo aveva lasciato volutamente sepolto fra quei muri e quelle case, non se l’era portato dietro, aveva preferito dimenticarlo, zavorrarlo, annullarlo, per costruirsi lontano una nuova diversa esistenza che non avesse memoria – non “doveva” averla - delle origini, una casa senza fondamenta insomma quella che aveva tentano inutilmente di edificare utilizzando molto materiale scadente e non omologato. Si era illuso troppo a lungo che tutto potesse normalizzarsi nonostante la palese anomalia, ma adesso si rendeva conto all’improvviso (e in fondo in fondo lo aveva sempre supposto) che era stato invece molto più difficile – quasi impossibile – procedere senza aver mantenuto attiva la necessaria “coscienza delle origini”, perché senza la base, la costruzione non poteva essere né sicura né definitiva, anche se la sua presunzione (forse era più esatto dire il suo egocentrismo) gli aveva impedito di accorgersi o di accettare che quella manchevolezza era certamente sostanziale, ma anche e soprattutto, pericolosamente fallace, una delle principali cause – se non la sola – della instabilità delle sue azioni e dei suoi comportamenti contraddittori che lo avevano esposto a rischi espliciti che l’intelligenza e la razionalità dell’equilibrio avrebbero dovuto impedirgli di correre. E adesso si sentiva nuovamente smarrito, ancor prima di aver avuto il coraggio di varcare il portone, come sempre accadeva quando doveva prendere atto della sua inadeguatezza strutturale, perché in ogni caso la nebbia incosciente del rifiuto aprioristico che si era imposto in tutti quegli anni, si era sfaldata e non poteva ancora ostinarsi a tentare di nascondersi a se stesso visto che non c’era più alcuna copertura. No, davvero: ormai non era più possibile concedere a quegli occhi il privilegio di continuare a restare caparbiamente e inutilmente socchiusi, lasciando aperta solo qualche impercettibile apertura appena sufficiente per non perdere del tutto l’orientamento, come da tempo immemorabile si era abituato a fare, rifiutandosi addirittura di “confrontarsi” con lo specchio che non sa mentire. Aveva imparato persino a radersi senza guardare davvero la sua immagine, cercando di mitigare il riflesso dei connotati fisionomici del suo presente, con la penombra disattenta e complice delle luci spente e delle persiane socchiuse, così da attutire l’effetto e la ricaduta che la brutalità dell’evidenza poteva determinare. Da quando aveva avuto il responso della “maledizione” poi (ancora un eufemismo barocco che in un certo senso lo rassicurava un poco anche se era puro melodramma) tutto era diventato ancora più faticoso e definitivo, addirittura irreversibile. Ed era così precipitato in caduta libera nel baratro della disperazione e del terrore, perché non poteva prescindere dall’immaginare che quei tratti degradati che lo connotavano implacabili, fossero attribuibili, più che all’inesorabile passare del tempo, al tragico “marchio di Caino” (era così che immaginava di dover definire la cosa, anche se sapeva che il termine era improprio perché nessuno poteva attribuirgli la responsabilità di efferati delitti contro terzi, pur in presenza di omissioni personali che erano risultate ugualmente enormi ed insanabili. Lui probabilmente non aveva offeso mortalmente nessuno (poteva esserne certo anche per una congenita mancanza di coraggio che gli avrebbe in ogni casi impedito di arrivare ad atti così estremi): aveva semplicemente “assassinato” se stesso e il suo futuro però e questo era indubbio e incontrovertibile, ma ciò ovviamente non cambiava minimamente il senso delle cose o il peso della responsabilità. Quelle piccolissime fessure doloranti che gli permettevano di intravedere in maniera parziale e certamente deformata ciò che non riusciva ad accettare, rendendola così una percezione incerta e slabbrata ma più normalizzata e maggiormente compatibile perchè indefinita, quegli impercettibili lampi di lucidità che solo saltuariamente si concedeva, comunque insufficienti a rendere l’entità del dramma (o quello che lui supponeva potesse emergere da ritorno specchiato del suo volto) era stata una pratica nociva e prolungata che lo aveva portato a dissociarsi progressivamente dal reale, rendendo ancor più anomalo il rapporto non solo con l’esterno, ma anche col suo corpo, sempre eccessivamente contratto e irrigidito che non riusciva a sciogliersi né a distendersi (figurarsi a lasciarsi andare!!!) in nessuna circostanza, e dal quale era ormai impossibile percepire qualche vibrazione positiva e vitale. Gli sembrava semmai una scorza degradata e putrescente che ormai lo conteneva a fatica, quasi un nemico esterno prepotente e volgare da subire, ma dal quale era forse necessario difendersi, una struttura inutilmente contenitiva, quasi una camicia di forza molto simile a una prigione, dalla quale sarebbe stato bellissimo svincolarsi, poterne uscire fuori finalmente affrancati e liberi. Il “marchio di Caino”… ecco che ancora una volta tornava ad essere drammatico e plateale, eccessivo e irrazionale, perchè la letteratura medica corrente gli assicurava, dandogliene una certezza pressoché assoluta, che i tempi erano cambiati, i progressi compiuti enormi, anche se non ancora definitivi, e che questo, nonostante le sofferenze e i disagi comunque presenti e ancora irrisolvibili, gli avrebbe per lo meno impedito di arrivare davvero a confrontarsi con “il bacio scarlatto della morte” che era poi la cosa più tragicamente disturbante che lo atterriva forse anche a causa della troppa cattiva letteratura che esisteva sull’argomento e che continuava ad imperare, nonostante le conquiste e le rassicurazioni. Ma c’erano comunque molti altri “segni” fortemente indicativi della sua condizione clinica che potevano diventare evidenti e ugualmente riconoscibili, sempre e comunque in agguato, che rappresentavano persino una conseguenza indotta e non contrastabile, ma fortunatamente remota, dei rimedi e delle cure. E cosa c’è allora di più destabilizzante e assurdo di un’idea che diventa ossessione? Lo sapeva così bene da non riuscire a sottrarsi al “fascino malefico” di quella visione, ed anche questa era una costante reiterata del suo modo di essere e di comportarsi, difficilmente sradicabile. Adesso però, in quei luoghi che lo avevano visto adolescente e dove ormai davvero più niente poteva rappresentarlo, finalmente messo alle strette, anche se avesse voluto continuare caparbiamente a illudersi che serrare le palpebre o irrigidire i muscoli per bloccare le emozioni potesse essere sufficiente a tener viva l’immaginazione, annullare il peccato, scacciare l’incubo e non essere costretto ad “affrontare” il presente ed ipotecare l’incertezza del futuro (e Dio solo sapeva quanto avrebbe desiderato che ciò fosse ancora possibile), c’era comunque il frastuono, il rumore del traffico che non poteva impedirsi di ascoltare a mantenerlo implacabilmente ancorato alla realtà. Ed era un baccano così amplificato e assordante quel passaggio continuo di motori in una strada oggettivamente inadeguata per contenerlo senza traumi, da diventare, semplicemente in virtù della sua esuberanza sonora, la “certezza” inalienabile che niente era rimasto come “doveva essere” e come in effetti era stato e non sarebbe potuto più essere. Tanto valeva allora spalancarli quegli occhi intorpiditi e confusi per analizzare il dissesto e accettarne le conseguenze senza stare a mercanteggiare sul prezzo da pagare!

Titolo originale Shattered Glass

Regia di Billy Ray

Con Hayden Christensen, Peter Sarsgaard, Chloë Sevigny, Rosario Dawson

Titolo originale Seishun zankoku monogatari

Regia di Nagisa Oshima

Con Yusuke Kazazu, Miyuki Kuwano

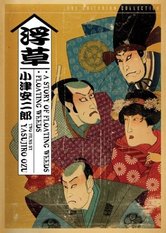

Titolo originale Ukikusa monogatari

Regia di Yasujiro Ozu

Con Takeshi Sakamoto, Hideo Mitsui, Tomio Aoki, Choko Iida, Reiko Tani

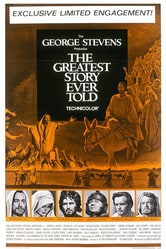

Titolo originale The Greatest Story Ever Told

Regia di George Stevens

Con Max Von Sydow, Dorothy McGuire, Charlton Heston, Sal Mineo, John Wayne

Titolo originale Ugetsu Monogatari

Regia di Kenji Mizoguchi

Con Machiko Kyo, Masayuki Mori, Kinuyo Tanaka, Sakae Ozawa

Titolo originale Conte de la folie ordinaire

Regia di Marco Ferreri

Con Ben Gazzara, Ornella Muti, Tanya Lopert, Susan Tyrrell, Judith Drake, Katia Berger

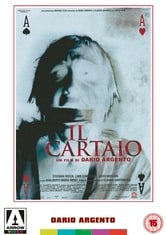

Regia di Dario Argento

Con Stefania Rocca, Liam Cunningham, Silvio Muccino, Adalberto Maria Merli

Non ci sono commenti.

Ultimi commenti Segui questa conversazione

Commenta