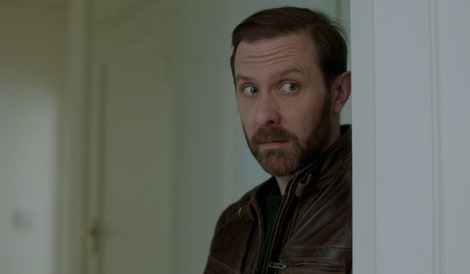

Trailer: Il caso Josette

Film in tv stasera

Segreti e bugie

- Drammatico

- Gran Bretagna

- durata 144'

Titolo originale Secrets and Lies

Regia di Mike Leigh

Con Brenda Blethyn, Timothy Spall, Marianne Jean-Baptiste, Phyllis Logan

Tv 2000

canale 28Salvate il soldato Ryan

- Guerra

- USA

- durata 167'

Titolo originale Saving Private Ryan

Regia di Steven Spielberg

Con Tom Hanks, Matt Damon, Tom Sizemore, Edward Burns, Barry Pepper

Iris

canale 22Tora! Tora! Tora!

- Guerra

- Giappone/USA

- durata 143'

Titolo originale Tora! Tora! Tora!

Regia di Richard Fleischer, Kinji Fukasaku, Toshio Masuda

Con Martin Balsam, Sô Yamamura, Tatsuya Mihashi, Joseph Cotten

Rai Movie

canale 24Freaks Out

- Drammatico

- Italia

- durata 141'

Regia di Gabriele Mainetti

Con Aurora Giovinazzo, Claudio Santamaria, Pietro Castellitto, Giancarlo Martini

Rai 2

canale 2 HD 502Il richiamo della foresta

- Avventura

- USA

- durata 105'

Titolo originale Call of the Wild

Regia di Chris Sanders

Con Harrison Ford, Dan Stevens, Omar Sy, Karen Gillan, Bradley Whitford, Jean Louisa Kelly

Italia 1

canale 6 HD 506Novità, recensioni, playlist e post scelti

Retrospettiva Edgar Wright

Sono diventati da poco cinquanta gli anni del regista britannico Edgar Wright ed ecco subito puntuale una retrospettiva a lui dedicata, perfetta per recuperare un po' dei suoi lavori meno noti.

I nuovi film al cinema da giovedì 18 aprile 2024

Occhi puntati su Civil War di Alex Garland ma c'è anche la storia della rapida ascesa di Amy Winehouse (Back to Black), un film che farà felici gli amanti dei gatti e quelli che amano le commedie inglesi nere e cattivelle. Qui la lista completa.

I nuovi film al cinema da giovedì 11 aprile 2024

Settimana segnata dal ritorno (dopo numerosi rinvii) dei Ghostbusters ma che può riservare delle piacevoli sorprese con Gloria!, Flaminia e con il nuovo film di Robert Guédiguian che ritrova le sue "storie popolari intrise di buon senso, sensibilità civica e cuore".

I nuovi film al cinema da giovedì 4 aprile 2024

Anche se i nuovi film della settimana non sembrano in grado di scalfire la testa del box office, ci sono almeno quattro cose interessanti che meritano la vostra attenzione e che potrebbero riservare delle sorprese.

Nicholas Ray, l'ultimo romantico

Un regista che ho inseguito per più di trent’anni della mia vita e, quando mi concedevo delle pause, era invariabilmente lui a cercarmi. Non veniva materialmente alla mia porta, certo, ma bussava, a volte discretamente, a volte con una certa insistenza.