Regia di Pier Paolo Pasolini vedi scheda film

In pieno ’68 giunse lo scandalo Pasolini. Compose un teorema suddiviso in quattro parti in cui esponeva la deflagrazione della borghesia. Un ospite entra in una ricca famiglia composta da padre ricco industriale, moglie sofisticata e raffinata, figli adolescenti e domestica. Ne seduce tutti i componenti e quando lascia la villa i cinque entrano in crisi. La figlia si ammala di nevrosi, il figlio sperimenta e si cimenta nella pittura di Francis Bacon, mamma Lucia alla ricerca del volto dell’ospite si prostituisce con dei giovani ragazzi, Paolo decide di vendere e spogliarsi letteralmente di tutto. La domestica Emilia si ritira nelle campagne bergamasche di origine e agli occhi dei suoi compaesani diventa una santa.

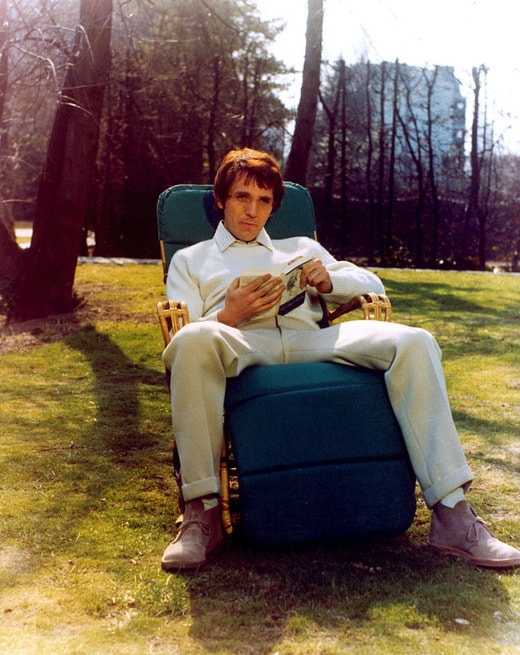

L’Ospite (interpretato dal bellissimo attore inglese Terence Stamp) è il Dio della Bibbia e la metafora del sesso proviene sempre da brani della Bibbia in cui si parla in termini antropomorfici del rapporto tra dio e l’uomo.

L’opera parte con una intervista estemporanea al di fuori di una fabbrica in cui viene chiesto agli operai come la prenderebbero se il padrone decidesse di donargliela. Prevale la diffidenza perché è un borghese e quello che proviene da una figura lontana dal proletario è inaffidabile e impossibile. Il film dimostrerà che il cammino di Paolo (perfetto Massimo Girotti) va nella direzione della crisi personale di uomo e padrone d’azienda e dunque di lasciare, come un san Francesco moderno, tutti i suoi averi e di raggiungere quel vuoto desertico che rappresenta la condizione fragile, senza sostanza e spessore della classe borghese. Inserti di polvere virati in grigio ogni tanto fanno capolino, intervallano la narrazione, ripresi nella valle dell’Etna. La figlia Odetta (la Godardiana Anne Wiazemski), dopo aver scoperto l’amore con l’Ospite, vive nel rimpianto e constata che la sua esistenza è inutile in una famiglia algida che, oltre l’opulenza fine a sé stessa del consumismo, non riesce a darle nulla. Solo il medico (interpretato dal poeta Alfonso Gatto) con una carezza affettiva scalda per un attimo quel volto smarrito e perturbato. Lucia (ottima Silvana Mangano) è la signora bene che cade nella ninfomania. La beghina Emilia rappresenta il sacro agli occhi dei popolani e lei, investita da loro e in particolare dalla mamma di Pier Paolo, Susanna Colussi, porta le sue membra “sante” e le sue lacrime a santificare, concimare, annaffiare una cava della periferia milanese prima che il cemento e il capitalismo selvaggio getti le fondamenta del suo potere definitivo. Laura Betti (in una delle sue migliori interpretazioni) restituisce la forza della religiosità popolare che vive di suggestioni e, suggerisce Pasolini, di visionarietà e superstizione. Eppure, nonostante la posizione laica e critica del poeta regista su questo versante, sembra affidarle un ruolo salvifico, quale fosse una lucciola che prova a salvare una società compromessa.

Il regista, con lo stile unico di riprese che lo contraddistingue, dà la misura concreta nella composizione delle inquadrature (campi lunghi dei complessi industriali, della villa, della suburbia milanese) di un messaggio di freddezza, di spietatezza verso quel mondo e quel paesaggio industriale. “Casuale nei campi medi (i contadini per esempio), intenso e carico di affetto nei primi piani”. Un Pasolini così crudele nei confronti della borghesia, europea stavolta, lo si vedrà ancora e soprattutto in “Porcile”. Il tema jazz alla Miles Davis di Morricone ha l’intento di dare un contributo di accompagnamento leggero ma impegnato, insieme alla narrazione volutamente paradigmatica, e si alterna alla Messa severa di Mozart.

Teorema (1968): Terence Stamp

Teorema (1968): Anne Wiazemsky

Teorema (1968): Silvana Mangano

Non ci sono commenti.

Ultimi commenti Segui questa conversazione

Commenta