Regia di Sarah Polley vedi scheda film

"La verità cambia a seconda di chi la racconta".

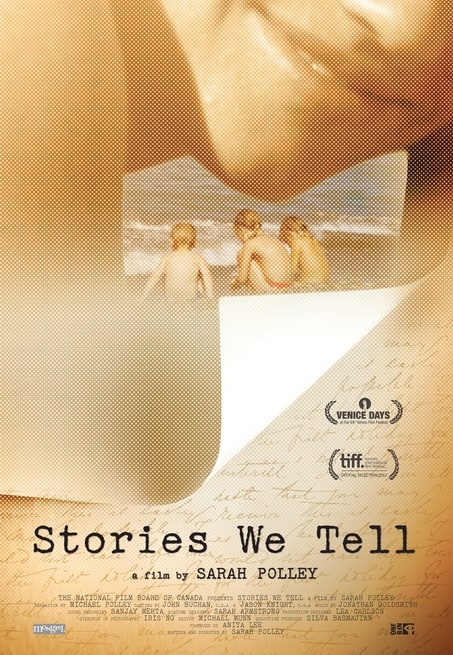

Stories We Tell (2012): locandina

Stories We Tell già passato dalla Mostra del Cinema di Venezia del 2012 (sezione “Giornate degli autori”) seppure con due anni di ritardo e distribuito a singhiozzo nella da noi stagione “moribonda” (se non addirittura morta) della tarda primavera/estate, è finalmente arrivato nelle nostre sale grazie all’ardimentoso impegno di I Wonder Pictures, anche se saranno davvero troppo pochi ad accorgersene e ancora meno a vederlo.

E’ questo purtroppo l’ingrato destino che viene riservato (quando va bene) alle pellicole interessanti e di valore ritenute però di scarso appeal commerciale, ma che presumibilmente se fatte circolare in una stagione più propizia, avrebbero potuto ottenere maggiori consensi ed attenzioni (una volta per lo meno era così, ma mi riferisco probabilmente ai tempi felici in cui anche gli spettatori erano più partecipativamente presenti e meno distratti e latitanti di adesso), ed è un vero peccato perché l’insolita, delicata opera della Polley meriterebbe invece un rapporto più diretto e consapevole (e soprattutto cospicuo come numero di presenze) col pubblico fruitore al quale in fondo è destinata.

La sua è infatti a mio avviso una maniera molto intrigante e personale, di provare a “riscrivere” il cinema e a reinventarlo in nuove forme utilizzando modalità quasi sperimentali di approccio alla materia che necessita di una collaborazione particolarmente attiva da parte di chi ne osserva dalla sala il risultato, indispensabile per verificarne l’effettivo impatto e certificarne la validità.

Quella della Polley (qui alla sua terza prova da regista dopo il notevole, intenso Away from Her del suo debutto avvenuto nel 2006 e il meno incisivo Take this Waltz del 2011), è insomma un’altra pellicola per molti versi coraggiosa, e soprattutto difficile da inquadrare in un genere specifico, che pur muovendosi in altre direzioni contenutistiche, attua importanti e analoghe contaminazioni finalizzate a scardinare le strutture tradizionali dei generi (in particolare quello del “documento” normalmente inteso) come già hanno fatto anche qui in Italia Gianfranco Rosi e Alberto Fasulo con i discussi (e per qualcuno “discutibili”) Sacro GRA contestatissimo Leone d’oro della scorsa rassegna veneziana, e soprattutto TIR ,inaspettato vincitore a Roma (a proposito dei quali si potrà certamente dissertare sui loro “meriti” o “demeriti”, e soprattutto se sia stato giusto premiarli o meno, ma senza disconoscere il fatto che al di là dei risultati “artistici” sempre opinabili, hanno indubbiamente rappresentato concreti tentativi di superare i confini una volta così netti fra documentario e cinema di finzione costruendo degli ibridi che hanno indiscutibilmente ancora bisogno di una più precisa definizione stilistica, ma che credo andrebbero analizzati e studiati con meno preconcetti e più indulgenza di quanto invece non le sia stata loro riservata, almeno nell’immediato).

Non sono evidentemente questi i due titoli che più si avvicinano a ciò che ha realizzato la Polley (che opera soprattutto sul suo privato), perché quello che viene immediatamente alla memoria come raffronto diretto, è semmai (e giustamente) Un’ora sola ti vorrei di Alina Marazzi per una analogia tematica che strettamente li apparenta, anche se la “forma” utilizzata in questo caso, accosta molto di più sotto il profilo della ricerca stilistica (e non solo) Stories We Tell a opere come Elena di Petra Costa (rispetto alla quale comunque è nettamente superiore: più asciutto ed essenziale, meno ricercato ed ermetico, più diretto e strutturato anche se altrettanto radicale) e quelle di Pippo Delbono (in particolare Sangue) o al sorprendente Joaquin Pinto di What Now? Remind Me, e questo al di là di alcune evidenti assonanze nella rappresentazione dei propri personali travagli interiori comunque scaturiti da differenti motivazioni di partenza, poiché fanno tutti parte di un cinema che potrebbe essere definito “trasversale” - precipuo per “confondere” i generi - che utilizza “disinvoltamente” differenti materiali fra loro disomogenei (ivi compresi i diversi formati delle immagini). Un cinema che è il portabandiera di una mutazione strutturale finalizzata a rompere definitivamente la barriera che separa l’artista dal suo pubblico, capace soprattutto di universalizzare tematiche intime e strettamente personali attraverso una costruzione molto particolare del racconto a incastri che, per come è concepito, rende davvero problematica ogni possibile classificazione “certa” e che per questa sua “mutevolezza” può lasciare sconcertato il pubblico più tradizionale (ma che dovrebbe fare ugualmente queste esperienze di visione perché - e credo di non sbagliare - molti altri si muoveranno in futuro in tale direzione ed è bene essere preparati a queste nuove proposizioni programmatiche).

Anche quest’ultima fatica della Polley che come ho già detto si riferisce a una condizione in apparenza strettamente privata che coinvolge le controverse dinamiche coniugali di sua madre Diane, riesce a diventare ben più universale grazie alle forme scelte per rappresentare queste “storie”, ma le modalità sono così specifiche e “speciali”, che per essere comprese ed accettate, richiedono una particolare concentrazione dello spettatore (come se il tutto - inteso come quello che sta passando sullo schermo - dovesse in fondo riguardare tanto chi guarda quanto chi è guardato), poiché in mancanza di tale condizione elettiva, potrebbe disperdersi l’interesse e indurre un pubblico troppo passivo, a gettare inopinatamente la spugna e ad optare per un rifiuto aprioristico che non gli consentirebbe più di comprenderne il senso e che potrebbe di conseguenza portarlo a scambiare il risultato per una specie di sterile esercizio di stile abbastanza inutile (e quel che sarebbe ancora peggio a considerarla un’esposizione fastidiosamente vanitosa di una regista un po’ saccente che – come ha scritto Silvia Luzi – gioca a guardarsi l’ombelico).

Stories We Tell (2012): scena

Bellissimo fin dal titolo che fortunatamente per una volta tanto è rimasto invariato anche per l’edizione italiana (Stories We Tell, appunto, e dove quel “We” - “Noi” – è tutt’altro che pleonastico), questa toccante pellicola è davvero un’opera in bilico fra l’imponderabilità della coscienza e quella della memoria, come sempre accade quando si prova a raccontare qualcosa di qualcun altro che ormai è impossibilitato a dire la sua (e spesso riproduce inesorabilmente differenti verità propugnate da chi è rimasto, che si diversificano l’una dall’altra, a volte anche per una calcolata convenienza). Un docudramma familiare insomma che si fa progressivamente sempre più complesso e doloroso e che Maurizio di Rienzo - forse con un pizzico di enfasi di troppo - ha definito alla Rashomon (ma il paragone pur se azzardato e improponibile, riesce comunque molto bene a raccontare la novità stilistica del linguaggio che con bella prestanza la Polley ha messo in pista).

Il film è una specie di ritratto-inchiesta impudico, empatico ed emozionale, perfettamente calibrato per tensione e humor, che contiene al suo interno rivelazioni sconvolgenti soprattutto per la sua autrice (indubbiamente necessarie per farla riappacificare col passato) in cui verità e finzione si intersecano alla ricerca di risposte più supposte che definitive.

Con il determinante contributo del digitale, la regista riesce infatti a mettere in scena con assoluta levità di tocco, la sua composta vulnerabilità di figlia (indubbiamente ferita dalle progressive scoperte) compressa fra l’amore per la madre Diane, attrice a sua volta e personalità televisiva di rilievo scomparsa nel 1990 quando lei aveva solo 9 anni, e quello altrettanto grande per il padre inglese Michael (anch’egli un ex attore).

Il punto di partenza è quello di un’autobiografia sotto forma di romanzo che Michael ha scritto (e dove ovviamente la figura della madre Diane è centrale) che origina la conseguente necessità avvertita come prioritaria esigenza da sua figlia Sarah (la Polley appunto) di non accontentarsi di quella semplice scrittura “di parte”, ma di volerne sapere molto di più e fino in fondo. Per dare forma concreta a questo suo impellente bisogno, la ragazza, partendo proprio dalle pulsioni profonde che hanno accompagnato la sua vita, proverà pertanto a rintracciare tutto quanto le rimane ancora di sconosciuto (dubbi compresi) di quella figura materna così ingombrante dalla quale si è dovuta separare troppo presto senza avere avuto il tempo di conoscerla davvero.

Da buona cineasta, lo fa ricorrendo all’uso primario della videocamera che le permette di “registrare” e rendere di conseguenza pubbliche, tutte quelle piccole vicende del passato riprese e lette da differenti punti di vista (narrate da tutti i componenti della famiglia oltre che da amici e conoscenti, a ognuno dei quali viene però richiesto di ri-raccontare il tutto sempre dall’inizio per individuare gli effettivi punti di contatto). Ne emergono, come è prevedibile, visioni contrastanti della stessa persona, che se concordano su alcuni aspetti (le coordinate generali del suo carattere, per esempio), finiscono però per diventare in molti punti assolutamente divergenti (e in alcune circostanze addirittura reticenti). L’impossibilità di avere definitive e dirette conferme in una direzione o nell’altra, la induce di conseguenza (al fine di rendere più compiuto il suo viaggio nella memoria), a riempire a “posteriori” i vuoti cooptandoli indirettamente con il suo personale punto di vista che diventa “l’interpretazione cinematografica delle cose”. Un procedimento questo che la porta a razionalizzare i propri sentimenti irrisolti senza però smettere di avere, da regista (ruolo dal quale non abdica mai ma senza dimenticarsi di essere anche “persona” direttamente coinvolta nei fatti che racconta), il totale controllo (tecnico ed emotivo) di tutta la materia oscura dei suoi intricati ieri. La Polley insomma, da buona regista, anziché nascondersi dietro l’alibi di una pretesa, impossibile oggettività di sguardo, sceglie di entrare “a gamba tesa” dentro al gioco delle verità da riportare a galla, assumendo in prima persona la completa responsabilità delle ricerche e tirando a suo modo le fila relative agli sviluppi dell’indagine, correggendo il padre quando è necessario, o ponendo direttamente delle domande (anche molto scomode) che “pretendono” risposte. E in questo far diventare appunto vero “cinema” il suo percorso privato, si spinge coraggiosamente anche oltre: quando le mancano i materiali d’epoca (foto, filmati professionali o amatoriali), li ricostruisce e rimodella, ricorrendo (anche “spudoratamente”) al supporto di attori opportunamente chiamati ad interpretare le persone che le sono più care, riprese e registrate come se fossero state filmate con vecchie cineprese. Il suo è insomma un lavoro altamente creativo, indispensabile per rendere credibilmente palpabile la sua caparbia e ormai imprescindibile necessità di arrivare finalmente a conoscere tutte le verità (anche le più dolorose) che baluginano da dentro il suo passato, prima fra tutte quella che riguarda la biologica paternità della sua vita.

Ed è così che a mano a mano che i trascorsi amorosi della madre vengono lentamente rivelati, per Sarah sarà proprio la figura del produttore della pellicola, Harry Gulkin, ad andare in parallelo con quella del suo supposto padre naturale.

C’è ovviamente in tutto questo il supporto “drammaturgico” dei cosiddetti colpi di scena che non mancano da un certo punto in poi (e che è preferibile non rivelare andando oltre a quello che ho appena sopra anticipato) che costituiscono una parte fondamentale – quella più “emozionale” – di una narrazione che fra amanti veri e presunti che rendono incerti i suoi natali, vira decisamente verso il “giallo” dentro a un mosaico di memorie che ha un “prima” e un “dopo” che induce lo spettatore a tenere sospeso il suo giudizio fino al termine della visione.

Stories We Tell (2012): Sarah Polley

La decisa ma delicata mano della Polley, la lucida capacità di tenere attivo per tutta la durata della pellicola il senso della perdita, la straziata malinconia che riesce a trasmettere, sono gli elementi di pregio di un film complesso e di rara efficacia come questo, magistralmente costruito sui puzzle dei racconti (veri o ripensati a posteriori) ripresi e registrati rispettando democraticamente la divergenza dei differenti punti di vista, ma con grande e assoluta perizia poi doverosamente, trasfigurati in un o esercizio di intima e necessaria conoscenza che pone da una parte il “reale” e dall’altra il “cinema”.

Potremmo dire allora per concludere, che Stories We Tell è, in ultima analisi, una pellicola intimamente personale che mette a nudo gli eterni conflitti familiari, ma senza ricorrere per questo a usurati supporti drammaturgici come il pietismo (o peggio ancora la commiserazione), che avrebbero potuto rendere lacrimoso un percorso che è invece intelligentemente reso gradevolmente movimentato, ma che allo stesso tempo, come giustamente qualcuno ha già scritto prima di me, esplora la natura elusiva della memoria grazie alla bella prova di una regista di talento che cerca di ritrovare se stessa attraverso le parole e i ricordi altrui avendo ben presente il fatto che sono proprio questi che ci definiscono e formano come individui.

Stories We Tell (2012): Sarah Polley, Michael Polley

Non ci sono commenti.

Ultimi commenti Segui questa conversazione

Commenta